示意圖/取自Unsplash。攝影者Peter Neumann。

示意圖/取自Unsplash。攝影者Peter Neumann。 大衛‧艾登堡(David Attenborough):「我現年95歲,拍攝自然紀錄片超過60年,一輩子都在見證地球的變化。目睹地球從美麗的大地到今日的衰落,看著海洋、荒原、雨林、冰川棲地消失與破壞,如果選擇忽視,看人類一直按照目前的方式生活下去,我一定會內疚不已,忍不住替將目睹未來90年景象的人們感到擔憂。」

崩塌確實已經開始,而且速度必定會加快,導致崩潰規模擴大,帶來的影響也隨之加深。我們賴以生存的「地球」,還有一直任我們予取予求的事物,可能會開始動搖或完全消失。

預測中的災難,將比車諾比或迄今發生的任何事件更具破壞性,不只會造成洪災、強勁颶風和夏季野火,還會降低每個受害者及其後代的生活品質,留下無可挽回的後果。當全球生態崩潰最終得到解決,並達到一個平衡後,人類如果還存在地球上的話,將永遠住在一個貧瘠星球上。

數十年來,希望開發更多土地做為農田的人們,在亞馬遜流域進行大規模森林砍伐及非法焚燒,導致到了2030年代,亞馬遜雨林面積將減少至原始林的75%。

儘管面積依然龐大,但這可能是亞馬遜雨林的一個臨界點,引發一種稱為森林枯梢病〈forest dieback〉的現象。森林突然變得無法從縮減的樹冠層產生足夠水分滋養雨雲,亞馬遜雨林最脆弱的區域,首先退化為季節性旱林,而後變成大草原。

這種衰退現象是自進式的,發生枯梢病的情況愈多,就會造成愈多樹木枯死,因此,乾旱會迅速席捲整個亞馬遜流域,造成嚴重災害。

生物多樣性喪失的情況慘重,全世界有1/10的已知物種棲息在亞馬遜流域,代表數不清的局部地區滅絕會在整個生態系中形成多米諾骨牌效應。所有野生群種將受到重創,每個個體覓食和尋找伴侶也會愈來愈困難。

或許有些作為藥物、新食品和工業用途的物種,在我們根本不知道其存在前就消失了,人類付出的代價卻更深刻且沉重,同時失去亞馬遜雨林提供人類的一連串環境服務。

隨著林木枯萎,亞馬遜流域洪水泛濫頻繁,把樹木根部的土壤沖到河流中;可能會有3千萬人口必須離開分水嶺,包括近3百萬的本土居民;空氣中水分的變化,可能會讓南美洲大部分地區降雨出現減少跡象,導致許多大城市水源短缺,諷刺的是,因毀林開發的農田也因此乾旱。巴西、祕魯、玻利維亞和巴拉圭的糧食生產將受到重大影響。

其實,亞馬遜雨林最好的環境服務,就是吸收超過1千億噸的碳。每個全新旱季發生的森林野火,會將大量的碳釋放到大氣中,與此同時,森林光合作用的能力下降,代表該地區每年吸收的碳含量將減少。大氣中額外的二氧化碳無疑會加快全球暖化速度。

在地球另一端,預計北極海到2030年代將首次迎來完全無冰的夏天,致使北極成為開放水域。即使是在避風港內多年的海冰,厚重的冰層反覆凍結,也無法避免暖化,可能會開始消失。位於冰層下方的海藻林會落入海底,影響整個北極的食物鏈。

由於地球冰層減少,每年白色面積會逐漸縮小,代表反射回太空的太陽能也隨之變少,全球暖化的速度將再次加快。北極開始失去冷卻地球的能力,當北方永凍土融化,釋放出1400兆噸二氧化碳,也會加速氣候變遷。

在接下來30年中發生的森林野火和冰層融化,都會使大氣層中的碳排放量劇烈增加。海水表面一如既往吸收過多的碳含量,二氧化碳溶入水中後會形成碳酸,首先在淺灘處,接著進入海洋環流,最後遍及水體。到了2050年代,整個海洋可能達到足夠的含酸量,足以引起災難性衰退。

珊瑚礁是所有海洋生態系中種類最豐富的,特別容易受到酸化作用影響。由於多年來的珊瑚白化,海洋酸度上升使珊瑚礁更難修復其碳酸鈣的結構。在這個空氣變暖、暴風雨強烈的時代,珊瑚礁可能因此崩解。有人預測地球上90%的珊瑚礁將在幾年內被破壞殆盡。

海洋也容易受酸化影響。位於食物鏈底端的各種浮游生物也有碳酸鈣外殼,日益酸化的海洋會抑制其蓬勃發展,其上整個食物鏈的魚類種群也深受其害,牡蠣和蚌類的收成將開始衰敗。

其餘的商業化漁業和魚類養殖,可能會在2050年代步入終結的開始,超過5億人的生活會受到直接影響,人類一直以來攝取的某種蛋白質來源將從飲食中徹底消失。

到了2080年代,全球陸地糧食產量可能會陷入危機。在全球氣候涼爽、富裕的地區,一世紀以來,農業使用過多肥料,會造成地力耗竭,毫無生機,沒有大豐收;氣候溫暖、貧窮的地區,全球暖化會造成氣溫上升,發生季風、暴風雨和乾旱季節改變,使農耕注定失敗。世界各地數百萬噸表土流失可能會進入河流中,為下游城鎮帶來洪災。

假使當前的農藥使用率居高不下,棲息地持續流失,蜜蜂之類的授粉者間疾病仍在傳播,到了2080年代,昆蟲物種的消失將影響我們3/4的糧食作物。若無法仰賴昆蟲辛勤的授粉,堅果、水果、蔬菜和油籽類的收成將大受影響。

在某個階段,情況可能會在另一種疾病流行之際惡化。我們才剛了解新病毒的出現與地球存亡存在著關聯,估計有170萬對人類有潛在威脅的病毒藏在哺乳動物和鳥類群種中。我們愈是砍伐森林、拓展農田,並非法販賣野生動植物破壞大自然,就愈可能引起另一種傳染病爆發。

22世紀可能會掀起全球大範圍人道危機,這會是史上最大人類被迫遷徙的事件。

在21世紀,由於格陵蘭島和南極洲的冰蓋慢慢融化,加上海洋暖化面積不斷擴增,全球沿海城市預計將面臨海平面上升0.9公尺。

50年以來,5百個沿海城市中可能已有超過10億人口在承受風暴潮的侵襲,但到了22世紀,海平面就會上升到足以淹沒港口和防洪腹地的地步。

鹿特丹、胡志明市、邁阿密和其他國家的港口將沒辦法抵禦洪水,因此無法承擔風險,變得不適宜居住。被趕走的人們不得不遷居內陸。

但還有一個更嚴重的問題。如上述事情都發生了,那麼到了2100年,地球溫度就會比現在高攝氏4度。超過1/4的人口可能會住在平均溫度超過攝氏29度的地方,現今只有薩哈拉沙漠能達到這種日常高溫。

在這些地區務農是不可能的,有10億農村人口可能被迫尋找更好的出路。全球氣候仍較溫和的地區,將承受人口移入的巨大壓力,國與國之間的邊界無可避免地消失,世界各地都可能爆發紛爭。

這是屬於我們時代真正的悲劇,每個人都難逃罪責,但必須說這絕對不是我們的錯,因為直到近幾10年,人類才知道這個世界本來就不永續的。

至今,唯有數10億不同的生物體充分利用周遭每一種資源和機會,數百萬計的生物過著緊密生活,彼此扶持,才能使地球高效運轉,保持生物多樣性,保障所有生命的安全。

現在既然知道了這一點,你我就能做出選擇,當然這決定稱不上簡單,畢竟,緊緊抓住我們知道而輕視或恐懼不知道的東西,是人類的天性。

不過當我們真正體悟到「自己活在我們的星球」,自然希望它變得更好,現在採取行動,做出改變,相信還有時間、還有最後機會恢復這個美好世界,而這一切前提是你的意願。

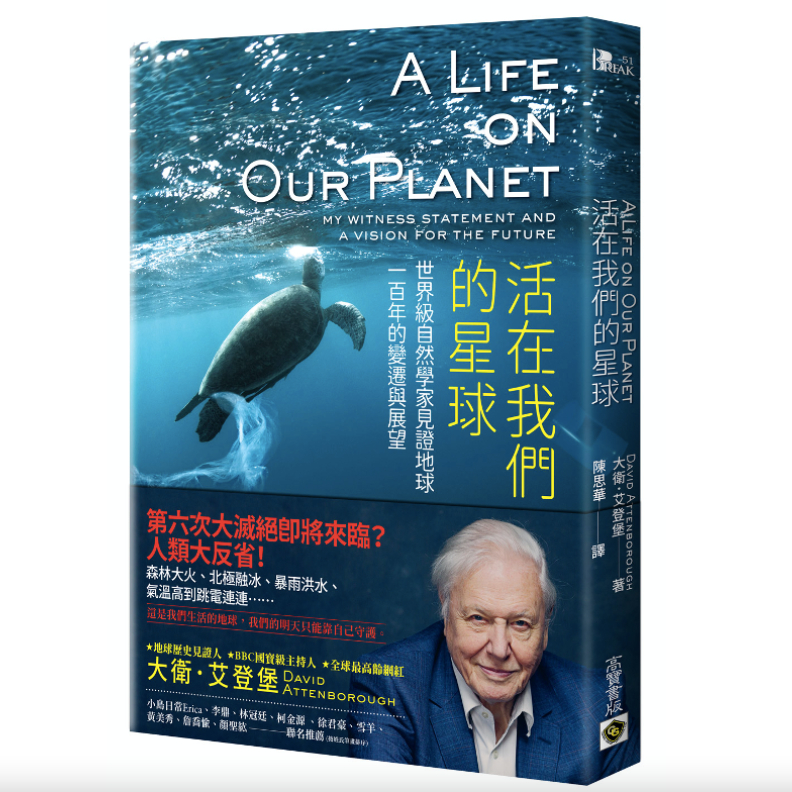

本書摘自《活在我們的星球》Netflix同名紀錄片,高寶書版提供。

作者介紹|大衛‧艾登堡(David Attenborough)

1926年出生,全球知名自然科學家、歷史學家,在英國被譽為國寶級人物,為BBC金牌自然科學主持人,全世界有十幾種動植物以他的名字命名,甚至打破金氏紀錄,4小時IG追蹤人數破百萬。

1985年,大衛‧艾登堡還榮獲英國女王授與爵士功勳,貢獻一生拍攝自然、歷史紀錄片,獲獎無數,2020年被選為「英國百大人物」之一,並曾與英國廣播公司自然歷史組(BBC Natural History Unit)合作,撰寫9部關於地球上動植物的全面調查紀錄片,其中有4部名列IMBD前10名。

2018、2019年,大衛‧艾登堡再度榮獲艾美獎最佳解說員獎項,2020年製作《活在我們的星球》紀錄片,記載他這一生對地球的見證與未來展望,備受世界矚目。

作者介紹|喬尼.休斯(Jonnie Hughes)

科學作家、紀錄片導演,為BBC、Discovery、國家地理和Netflix製作科學和自然歷史電影,參與了獲得英國電影學院獎的BBC連續劇《The Hunt》,以及獲得艾美獎的《我們的星球》。

譯者介紹|陳思華

銘傳大學應用英語學系畢業,興趣為閱讀和寫作,現為自由譯者。