在110年3月啟用的大同區明倫社宅,取自柯文哲FB。

在110年3月啟用的大同區明倫社宅,取自柯文哲FB。 事實上,就政府立場來看,社宅本身就是一筆龐大的支出,且蓋越多會付出的成本會更多。從柯文哲過去提議調漲租金就可以看出,讓社宅自給自足是其一目標;但若要完成,恐怕會讓社宅的定位大大不同。這套省錢邏輯用社會住宅上是否合適,還有待各界討論。

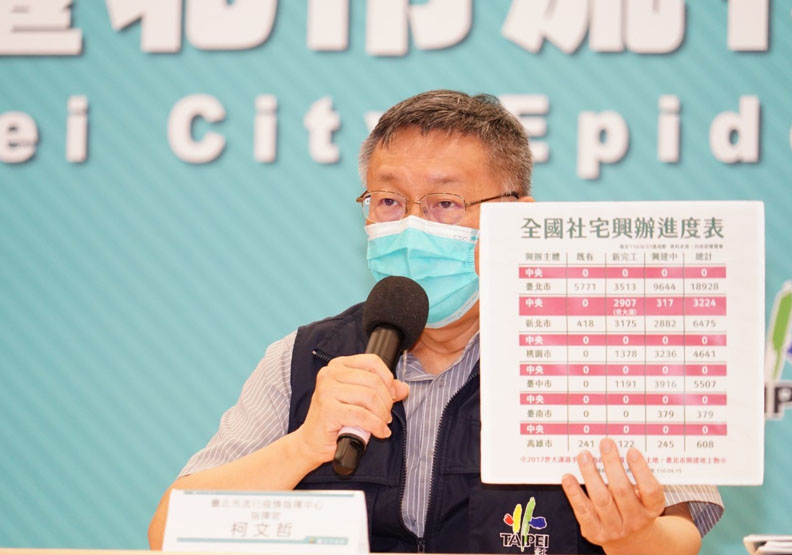

柯文哲日前突發奇想,拋出社宅「停看聽」的想法,稱自己上任6年多來「一路猛蓋」,目前已完工、興建中的就有有1萬8928戶,「是時候要停看聽,反省改進,社宅如果這樣一路蓋下去怕債留子孫」。

柯文哲當時在「居住正義2.0」論壇提出此言論,被外界解讀是要緩建公宅,而引發軒然大波。柯強調,未來興建公宅恐怕要引入「引導保險業投入10%資金給公共設施」的錢來蓋,因只有銀行、保險業允許50、70年後回本,但建商不可能等這麼久,公宅蓋到現在要停下來想想看。

而柯文哲近乎「緩建」的言論一出,內政部馬上補刀,表示台北市政府若評估再減少現有社會住宅規劃案或土地,將由中央國家住都中心接手台北市無法興建的基地,「深感遺憾,中央將會在台北市積極興建社宅,補足目標戶數」。

面對內政部「遺憾說」,柯文哲火大反擊,嗆中央社宅只有317戶「興建中」,直接點名花敬群,「等你蓋完第一戶公宅,再來跟我講話,在此之前,你沒有資格講話,OK?」,16日甚至要求內政部修改新聞稿,否則法律相見。

從上任前高喊8年5萬戶,再到「開工非完工」,到現在僅完工約1.2萬戶,「社宅」議題對柯文哲來說,越來越吃力不討好。以柯文哲務實的執政方式,加上素來以節省出名,會把這套執政理念套用到公宅上並不意外;畢竟細算公宅的成本,對柯來說幾乎是筆誇張多的花費。

根據台北市都市發展局今年初統計的「已營運社會住宅租金收益檢討財務報告」,就以當時已經正式對外招標、入住的健康社宅、興隆D2社宅、青年一期社宅與東明社宅,自償率平均不到8成5。也就是預估營運55年,總虧損金額將超過205.2億,平均每戶將虧損103萬元。

未來隨著社宅數目的增加,以現有制度下,這筆虧損未來只會越來越多。但這就要回到社會住宅本身的定位,到底該是營利事業?還是社會福利?

以柯文哲的邏輯,最終是要社會住宅能「自給自足」,要達成目標,只能提高租金;若租金調高有「硬上限」,勢必要增加其他的獲利模式,甚至引入商業設施等,但此舉恐怕又會排擠到托嬰、老福中心等社福設施的建設。

說到底,由政府興建、補貼租金入住的社宅,到底能不能營利?答案相信大多人都會回答「可以」,但若要求到「100%自償率」,是否合理、是否會失去社宅本身的立意初衷,或許還需要社會各界的對話才能得出結論。