僅為情境配圖,圖為石門水庫。

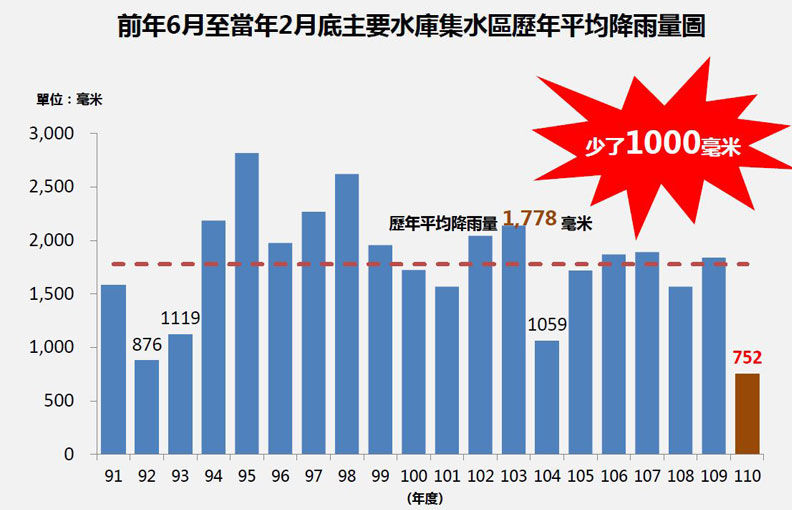

僅為情境配圖,圖為石門水庫。 2020年豐水期,台灣創下自1964年以來,首次無颱風紀錄,隨之而來,就是面臨56年大旱。前年6月至今年2月主要水庫集水區的降雨量,僅僅752毫米,相較於歷年平均降雨量1778毫米,只有四成,短少超過1000毫米。尤其旱情嚴峻的中台灣地區,新竹至嘉義地區降雨量,甚至達到有紀錄以來的最低水量。

目前氣象預報來看,預計要到5月下旬才有機會改善。意味著,強烈大旱可能再持續兩個月,維繫台灣經濟命脈的科技產業,如同沙漠裡的駱駝商隊,雖然背上還扛著幾袋水,不致於現在渴死,但仍然心繫水源。

「台灣長期以來都存在著缺水的問題,這一直都沒有改變;水資源議題是長期工程,攸關台灣未來50年的經濟和產業發展,需要長期的國土規劃政策,」鴻海創辦人郭台銘對科技業深受困擾的缺水議題,表達看法。

「新竹地區每年都會缺水,但今年缺水嚴重,以前不曾遇過,」聯電榮譽副董事長宣明智表示,除了祈雨之外,也要努力節水,透過鑿井等方法,有效率用水。

經濟大山、也是用水大戶的台積電,董事長劉德音則說,「節水一直都有在做,相信今年的困難一定可以克服,就像過去幾年一樣,有賴各廠區節制,並與供應商合作努力,一起度過難關。」

關於工業用水,其佔台灣自來水供應量的25%,諸多大廠也都有投資自有的水循環系統,提升天然水的使用率。也因為,工業用水是製程重要一環,擔任冷卻、清洗等重要任務,一旦缺水迫使產線暫停,將致使廠方承受巨大損失,因此缺水議題不只是民生問題,也是經濟問題。

從三大科學園區來看,各廠家基本備有3天的用水存量,長期來說,還是得看天吃飯。

觀察10年用水量,今年2月份竹科用水每日17.7萬公噸,約當過去三年之中2月份的用量;南科每日17.3萬公噸,因其發展快速,用水量高於過去;需要關注的是中科,今年2月份每日用水13.2萬公噸,低於去年用量,與中台灣缺水嚴重有關。

面對大旱,經濟部水利署目前採用三大積極措施:

一、區域調度,板新地區北水處支援每日81萬公噸、高雄地區支援20萬公噸。

二、節水,中台灣新竹、苗栗及台中,工業用水減壓11%,嘉義及台南減壓7%。

三、開源,啟用水井160口、埤塘64口、放流水65座,也在新竹啟用緊急海淡水,以及人工增雨。

比較特別的是,水利署啟用的移動式淨水系統,它像是居家使用的逆滲透淨水器的放大版,在回收水中心加速淨化水源,每日可有500公噸出水,對於降雨量不均的台灣來說,算是機動性十足的水資源設備。

現階段各府官員態度都算謹慎樂觀,基本保持足夠供水,期望可挺過接下來兩個月的大旱。

長期來看,這次大旱讓水利署將「用度分級」與「耗水費」兩項工業用水計費方式,提上檯面。

水利署署長賴建信分析,每月用水量超過9萬度的「用水大戶」,約佔自來水供應的29%(資料統計共256戶),署內有進行諸多討論,包括區分級距收費的可能,也可能在豐水期與枯水期進行不同的水費徵收,或是啟用耗水費的徵收。

關於耗水費,2016年水利法修法時,就已經入法(水利法第84條之1),希望透過機制設計,讓用水大戶多負擔一些費用,來增加水資源再利用及更省水的誘因,讓珍貴的水資源更被重視與節省。

賴建信在本週記者會上,同步提及,水費規劃會考量產業特性,也可能對新興產業、台商回流等類型,給予緩衝期,「也會有減徵的辦法,例如廠房使用自行濾化的再生水,是不會算到耗水費之中。」

整體來說,諸如台積電、聯電、群創等科技大廠,都有投入再生水應用,即使耗水費開徵,也有足夠資源因應,影響最大的,恐怕是不大不小的用水大戶。

水資源是影響深遠的國家議題,一位氣候專家表示,旱災時人們愛談長遠策略,風調雨順時,卻又常常認為資源應該投放在更重要的事務上,又或者下幾場雨,就把危機忘了。

面對56年大旱,希望這次不只是過去水資源建設的大體檢,也是人們對公帑預算的重新理解。