對法國人來說,這是今年第二次被全面禁足了。第一次是上半年的 3月17日到5月11日,幾乎所有商業場所都得拉下鐵門,靠政府補助勉強度日。只是,這次的民間感受有點不同。

因疫情之故,今年法國已損失大量觀光客,許多商品(如葡萄酒)訂單大幅下滑。不少商家和企業都擔心,可能無法熬過這漫漫冬夜的第二次禁足,其中反彈最大的便是書店,呼籲政府正視疫情對文化產業的衝擊!

回想首次封城後的夏季,法國疫情一度趨緩,政府也逐步放寬管制,允許民眾出門放風、聚會,甚至開放歐洲的境內旅遊。

三月中倉促頒佈禁足令時,民眾只有短暫時間處理基本的住宿、飲食、健康等需求,在那關緊閉的8週,文化愛好者為無法閱讀新書而感到沮喪,跟2019年同期相比,書籍銷售額更如同跳水般直墜95%。

所以五月份一解禁,悶壞的法國人除了衝到露天咖啡座和酒吧小酌,也紛紛光臨最愛的書店,直到七月中為止,書籍銷量得以反彈,比往年水準回升約兩成。政府也在那時宣布2.3億歐元的補貼計劃,讓業者獲得喘息空間。

可是,隨著天氣轉涼,病毒又蠢蠢欲動,最近幾個月的感染人數和重病率節節上升,夏季的解禁旅遊也帶回不少病毒,連蔚藍海岸沿線城市都淪陷,大巴黎區確診數更一飛沖天,醫院再次擠滿重症患者。

至此,更嚴格的管制政策,已是箭在弦上、不得不發了。

相較於三月的禁足,這次法國民眾已有心裡準備,超商通路也立馬應變、調整商品配置,進貨大量衛生紙、雞蛋、麵粉等日用品。但由於政府只允許販售「最基本生活用品」的店面繼續營業,引起其他行業的強烈抗議。

有什麼好抗議的呢?因為,這牽涉到產業界的公平與正義。

試問,除了食品、藥物、家用消耗品之外,做為人類心靈寄託的書籍、電影、藝術作品,可以算是生活必需品呢?

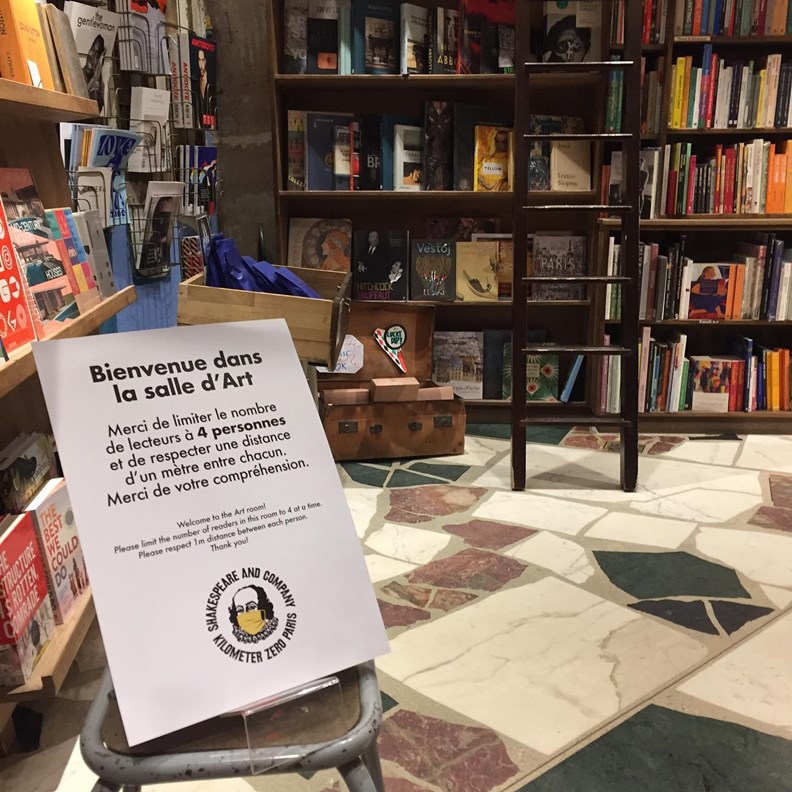

對許多法國人來說,書猶如避難所,可讓人暫時忘卻病毒肆虐的煩惱。可惜,在政府的管制政策裡,書並不在基本用品清單。

書店業激烈抗辯,有些店家還進貨一大堆衛生紙,放在展示櫥窗,讓自己符合「販賣基本用品」的條件。《世界報》更報導:「書商成為第二次監禁的象徵!」

事實上,大型零售店是封城令的受益者,不僅期間業績大增,像Monoprix等連鎖超市,除了賣食品和日用品,也在店內販售書籍、服飾、家飾,不少民眾採購時都順手挑件衣服、帶本書,因為不知道下次能出門是何時了。

對此,小型零售店紛紛抗議,認為政策獨厚大財團。政府只好下令大型超市拉起封鎖線,將書籍、服飾等商品區變成「禁地」。筆者朋友最近去電器行,發現連「電玩遊戲」也變民生必需品,反而是烤箱等廚房商品被圍起來。

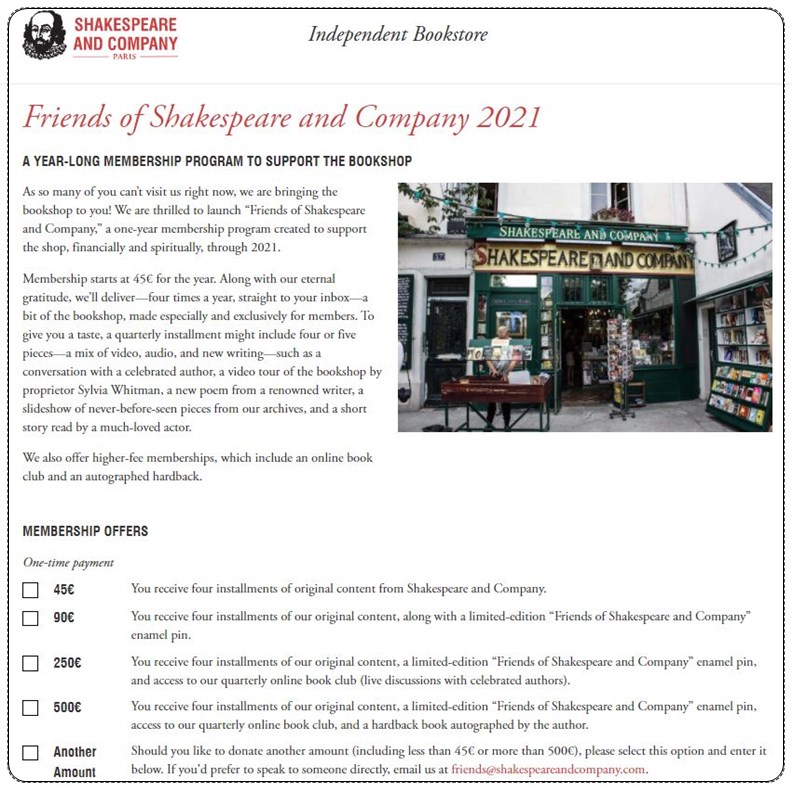

到底書店情況有多糟?最具指標性的巴黎老牌書店、吸引大批文人雅士造訪、多年來成為許多電影取景地的「莎士比亞書店」(Shakespeare and Company),最近便發出求救訊號,表示業績從三月來大跌8成,希望向支持者招募45歐元以上的會員年費,幫他們熬過多災多難的2020年。

而另一家相距不遠、位於聖米歇爾廣場的百年書店Gibert Jeune,也在上週傳出歇業危機,表示將於明年關閉,屆時該店的黃色招牌和年輕學子購書回憶,都將走入歷史。

這次台灣的書店大戰,多聚焦於獨立書店和電商平台的對抗。可是,環顧全法3300家書店,目前只有400 家能提供送貨到府服務,網購和配送普及率遠不及台灣,加上政府封城措施的營業項目限制,更加激化了傳統書店的不滿,也凸顯了他們所處的困境。

悠閒的午後,漫步塞納河左岸,造訪氛圍獨特的獨立書店,流連充滿年代感的書櫃,翻閱一本本文人的心血結晶,周圍傳來同好的交談和朗讀聲,讓人沈醉在陣陣書香和咖啡味裡。

往後,這樣的小確幸畫面,可能在疫情時代越來越難實現了。