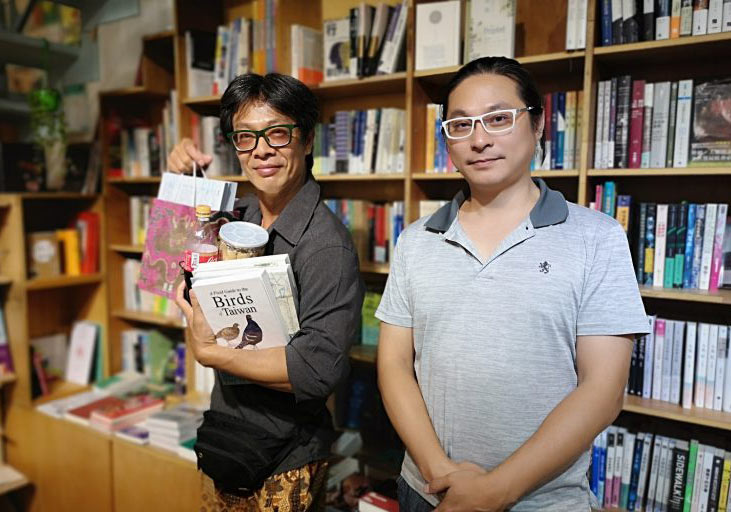

無論如河書店常有社區團體來此開會。盧明正攝影

無論如河書店常有社區團體來此開會。盧明正攝影 位於基隆港邊的「見書店」和淡水河邊的「無論如河」,這兩家都屬於議題操作的獨立書店,雖然議題不盡相同,巧合的是它們的地理位置都位於熱門觀光區,書店也許是個吸引遊客的景點,但它們存在於社區中真正的價值,是各自投入的議題帶給居民的幫助。

「無論如河」位於淡水河畔,二樓露臺有面夢想之牆,寫著斗大的「在我死前我想要……」,來書店者也可用粉筆在空白處接龍,有人寫「去印度玩」「交男友」「讓家人幸福」「身體健康」等。

往來的遊客或許只是隨性寫下,但對這家店的4位老闆而言,夢想絕非幾個字足以道之,因為與其說夢想是開家書店,不如說社區工作才是他們要實踐的理想。

「無論如河」的前身是「有河Book」,露臺可眺望對岸的觀音山,成為該書店最佳賣點。2017年底由4位具有護理人員背景的梁秀眉、周雅鈴、鄧雅文、吳嘉綾接手經營,從倡議健康理念開始到設立「居家護理所」,不僅提供在地居民的心靈養分,也守護長者的身心健康,未來更要朝「銀光書店」邁進。

另外,基隆港旁東岸商場有家獨立書店「見書店」,陳列琳瑯滿目的書籍,用海洋意象的文創商品妝點布置,在充滿書香的氛圍下還可一邊品嚐飲品。老闆陳顥樺從關注海洋、土地認同的議題,延伸到新住民關懷。

兩家店都是2018年成立,「見書店」以「看見基隆、看見台灣」為主題,老闆陳顥樺選書以「海洋」為題,陳列上千冊文學、歷史、哲學及在地旅遊的相關書籍,當外國遊客走進書店,首選的就是與台灣相關的人文樣貌。

陳顥樺是在地人,也是基隆「生根文化創意協會」理事長,常公開倡議在地文化理念重要性。開店前就在各地創意市集擺攤,經營自己的社群,開店後讓社群有聚會場所,透過舉辦演講及不定期活動,使社群及書友們更有凝聚力,相對的也帶動社區居民參與。「認同這塊土地的人,必須先從在地人做起。」

台灣是包容性很高的社會,近年新住民議題受關注,下一代也會日益龐大。台灣經歷數次移民運動,基隆市如同台灣的嘴巴,過去有日本人、中國人從基隆港進來,如今也有東南亞移民,產生生活習慣與飲食文化的變化,他強調,「移民文化是種相對和平的進化過程,移民者與在地人都必須彼此了解與接納對方。」

而書店平台的存在,是為了理念宣導及倡議,所以回歸社區的實體行動不可少。「見書店」除了舉辦新書發表會之外,關於「海洋、主權」土地認同的議題,也會邀請專家來演講,甚至以新住民議題舉辦演講。如今年6月,他就邀請關心東南亞移工、在貢寮開設「蘇格澳底海洋書苑」的林群前來。

「無論如河」則扮演社區照顧平台,店主之一的梁秀眉與周雅玲,曾在馬偕醫護管理專科學校任教,前者是台灣基層護理產業工會(簡稱基護工會)創辦人,後者則是工會核心幹部,平常守護基層護理人員的勞動權益,同時以書店作為社會對話平台。

該店在社區舉辦超過300場活動及演講,結合不同議題,巧妙地將理念融入,還透過病人自主權利法及失序人生的講座,讓書友獲得額外的護理諮詢與居家護理知識。「若沒有基護工會,就沒有書店來成為發展社會實踐的所在。」周雅玲補充。

不只是書店,4位合夥人更於2020年6月登記設立「居家護理所」,透過該店創立「河親」及「河友」會員制,書友可繳交年費及定額消費成為支持者。除享買書優惠,還有本人或家人居家護理的服務,獲得不同於醫療院所的陪伴服務。護理所也接受從醫療院所或長照體系轉介過來,需要到宅居家護理服務的個案。

經濟不景氣,賣書毛利只有2~3成,獨立書店光靠這很難生存,所以要各自發揮所長找財源。「無論如河」曾以「讓人活得更健康」主題向文化部提企劃,獲得經費補助辦理相關活動。「見書店」也販賣飲品、點心及文創商品,以複合式經營支撐開銷。

其中,「見書店」是少數沒加入「友善書業供給合作社」的獨立書店,陳顥樺說,店內銷售與流通情況尚佳,還不需要透過合作社訂書。不久前開店滿兩年,他還製作社區報《田覓基隆》,除刊載活動訊息,還有在地人物專訪、作家專欄、書籍介紹及詩選。

儘管主張鮮明,但獨立書店進到社區還是與人連結的工作,不管透過選書、策展、講座來宣揚理念或提供社區服務,不論客人是被書香吸引,還是為了汲取新知或尋求協助,獨立書店就是個平台,扮演與社區息息相關的存在,反映在地的文化與生活。

本文獲《社區力點線面》授權刊登,作者盧明正,獨立書店賣書也賣理念 倡議社區議題不缺席。關注社區福利發展,請上《社區力點線面》。