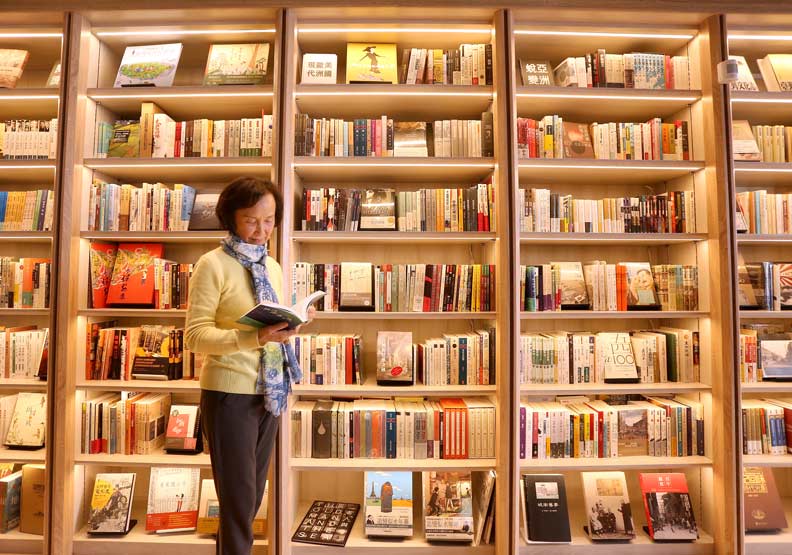

台中中央書局。

台中中央書局。 車水馬龍的台中台灣大道與市府路口,那棟三層樓共200坪、黯淡了近20年的老建築,最近又亮起燈來了。那是串起台灣最廣人脈網絡的中央書局,承載幾多台中人的記憶。

1927年的日治時期,作家莊垂勝「揭竿起義」,林獻堂、賴和等台灣文化協會成員響應,集眾人之資,成立「中央書局」(前身為「中央俱樂部」),打造了一處人文沙龍。1948年,中央書局搬到現址,除了賣書、賣文具,南來北往的文人雅士更愛在此清談,成為當代思潮的傳播站。

幾番轉型、流變,中央書局一度成為全台最大漢語書店,只是名氣再盛,終究不敵出版環境與時代的沖刷,1998年黯然熄燈。隨著便利商店、安全帽店和婚紗店陸續進駐,中央書局似乎走到盡頭。

所幸,在有心人士多年來的請命和奔走下,2016年,信誼基金會買下建物,捐給上善人文基金會,進行修復,中央書局的昔日風采才得以重現。

中央書局向來是台中重要的文化堡壘,儘管空間不大,但從日治到戰後,可謂當代藝文殿堂,畫家郭雪湖、陳澄波都在二樓辦過畫展;1953年11月,當時美國副總統尼克森(Richard Nixon)來台也在此舉行座談;作家劉克襄、楊翠、路寒袖等人的年少記憶,都有中央書局的殘影。

出生台中的信誼基金會董事長張杏如,幼時住在中華路和民權路交界口,她記得林獻堂的文膽葉榮鐘就住隔壁,「我的名字還是葉榮鐘先生取的!」民權路住著陳文茜的外祖父何集璧,再遠一點還有前中央書局社長張煥珪。對童年的她來說,這些仕紳只是父親友人,每回莊垂勝、張煥珪等人來家中拜訪,她就要出來打招呼,恭恭敬敬喊聲「垂勝伯」、「煥珪伯」。後來念了台大歷史系,才發現個個是國寶。

「這裡太有故事了!」中城再生文化協會理事長蘇睿弼指出,一般人知道歷史;卻未必有「歷史感」,但張杏如活在這些歷史中,深諳中央書局的價值。有了這層因緣,中央書局的復舊任務非張杏如莫屬,她也力圖重新填補台中人的記憶拼圖。

建物是死的,時間是活的,70年的營運時間,同樣的中央書局,卻給了台中人不同懷想。

三四五年級生,各有不同情感

張杏如是三年級生,在家排行第七,兄長考上台中一中時,伯父在中央書局裡挑的一枝鋼筆,就是最貴重的禮物。她讀的《三國演義》、家中許多藏書,也都是在中央書局買的。

四年級生的劉克襄,就讀台中一中時,放學回家的路上,會繞到中央書局,從書裡學會了打橋牌、種蘭花和養鴿子。他對書局最有印象的地方,是樓梯那摸著沁人心脾的磨石子扶手。

五年級生的繁運隆,則頻說他那輩的小朋友都靠中央書局救了,「課本丟了只能來這裡買,我掉過一次國語課本,被我爸狠揍一頓後,就來這找。」

當時,被一落落書海壓得陰暗的中央書局,永遠有最潮的玩意,從蟲膠唱片到圓規、地球儀……美援時期,甚至還賣進口牛仔褲。

中央書局歇業後,數度流轉,每換一手,幾根大柱就被抹過一次,層層疊加的天花板,從此暗無天日。直到2016年上善人文基金會取得建物所有權後,整整修復三年,才還以原貌。繁運隆形容,整起工程難度,宛如懷上魔胎哪吒,「新建一棟樓,也不過如此。」

主因是起造之際,時逢228事件落幕,物資缺乏,仕紳們拚了命才建成。建材除了鋼筋,甚至還有舊鐵軌。但修復過程也不乏驚喜。流線外觀和細緻的雕花女兒牆,在1940年代相當前衛;當室內裝潢被拆下,露出頂頭格子梁時,在東海大學建築系教書的蘇睿弼都讚不絕口,「那格子梁和不遠處彰化銀行總行是一樣的,超漂亮!」

重啟後,中央書局迅速成為台灣大道上的文化燈塔。入夜後,燈一開,暖黃的燈光透到街道,路過人們總會多看幾眼,中央書局副總監沈貞慧笑稱,彷彿是捕蚊燈。

❝張杏如強調:「我們要打造不是書局的書局,而是一個平台、一座橋,誰都可以進來做些什麼。」❞

如今中央書局三層樓的空間,一樓選書、選品,強調台灣與台中,期望開啟在地與國際的對話,像藝品品牌有瑞士環保包「FREITAG」,也有在地品牌「二次ˍ運球」,是設計師用廢棄籃球製成的產品,即便看不懂中文的日本、韓國、香港客,仍駐足許久。二樓是信誼基金會擅長的親子共讀空間,擺滿生活、飲食相關書籍,還供應飲品、餐食。張杏如說,每次看到有人買了本書、點了杯咖啡,坐在沙發區悠哉閱讀,「真是最美的風景。」三樓陳列人文社會書籍,還能辦發表會、講座等活動。

令人跌破眼鏡的是,目前賣最好的書是《林獻堂環球遊記》。專擺「台中」書籍的區域,有套四本的官方出版品《台中學》,平常放在各大圖書館常乏人問津,但擺在中央書局,卻見民眾一盒盒搬走。

「這帶起台中人的文化自覺,他們都說,『原來台中那麼好,我都不知道!』就買下來了,」繁運隆解釋,書店是展場,民眾受氛圍感染,反會注意到在別處不會關注的書籍。

走進全新的中央書局,幾根撐起建築的柱體,依舊矗立室內。這次復舊,柱體上被時光印刻過的磨石子,已回到最初的平滑,一如劉克襄記憶中的手扶梯。只是現在摸上去,似乎還不夠清涼?「代表它被觸摸得還不夠。磨石子像玉一樣,要由時間累積,會愈摸愈亮,」想再現當年風華,沈貞慧說,接下來得多多倚靠眾人的碰觸了。