「走過重慶南路一段,書店林立,人人抱著書、提著書,在專營特色書籍的各家書店中穿梭……」這些可能是你印象裡熟悉的書街。如今,此番榮景早已不在。

隨著地價飆升與國人閱讀習慣改變,重慶南路上的店面經歷一次次殘忍的大風吹。穩穩留在座位上或新加入戰局的,是那些付得起高昂租金的市場寵兒:商旅、餐廳、按摩店。

從鄰近台北車站的重慶南路起點到衡陽路,短短500公尺的書街,風光時曾有上百家書店進駐,現在只剩個位數的書店苦撐。取而代之的,是看準觀光客商機的旅館業。

細數重慶南路一段上,就有至少15家旅店。若把巷弄裡的旅店也計入,早已突破30大關;甚至有同一棟建築,連續三層有三間商旅。

重南書街,早已成為商旅重鎮。

重慶南路書街有多輝煌,年輕一輩的數位原住民可能難以想像。

「全世界的華人如果要買台灣的書,都會來這裡,」重南書街促進會理事長、天龍書局店長沈榮裕提到,1980年代書街的黃金時期,書店還沒開就有人在門口等著買書。

重慶南路是不少五、六年級生的「一段青春」,見識過書街百花齊放的盛況。

老台北人、淡江大學中文系助理教授楊宗翰觀察,時代和環境是兩個重要條件。重慶南路接近熱鬧的西門町,附近當時有中華商場和武昌街,成為一個吸引人潮的聚落。

這裡同時也是交通樞紐,他大學時通勤往返,每個禮拜六在中華路轉車,都會泡在這裡翻翻書才離開。

另外,當時的紙本書是取得知識很重要的管道。書店老闆也不怕你看,因為知道消費者真的會把書買回去;加上圖書館不普及,購書預算有限,大家想看新書沒辦法像現在這麼快借到。

「三民書局是我們讀文科的天堂,」楊宗翰補充,1990年代他念大學時誠品才剛開始發展,氣勢不如重慶南路的圖書聚落。有電梯和圖書館的三民書局像一座開放的寶庫,再老的書都找得到。

作家楊照曾為文指出,重慶南路的價值和獨特,不是在於這條街有100家書店,而是各式各樣不同的書店,齊聚在很短的步行距離內,形成了熱鬧的、無可取代的人文盛宴。高中時下課,他常從南海路上的建國中學走到總統府,沿路逛向重慶南路的河洛、世界、中華、文化、遠東、三民、商務等書店。

「這些書店都不是單純賣書的地方,也是有特色的出版社,很多書只能在他們的門市裡找到,不會有兩家書店賣一樣的書。短短一條街,讓人感受到小小台灣的文化出版活力。」

《聯合文學》雜誌總編輯王聰威也分享,大學時他多會在台大校園附近買書,但如果要找武術與軍事相關的書籍,就會到重慶南路挖寶。此外,重慶南路的另一項特色是公部門出版的書籍較齊全,在那邊買書也有機會拿到更好的折扣。

王聰威回憶,那時候每個書店人都很多,大家都在看書和買書。在三民書局逛軍事書籍的專櫃,走訪鴻儒堂看日文書和「雜誌書」(MOOK),都是很快樂的回憶。

他說,現在去重慶南路都是聚餐比較多,因為書店變少,加上賣的書一致性高,已很少會去買書。

隨閱讀市場改變,正中書局、中華書局、東方出版社和商務印書館等標誌性的書局一間間從書街上消失,轉戰數位或遷移他處。

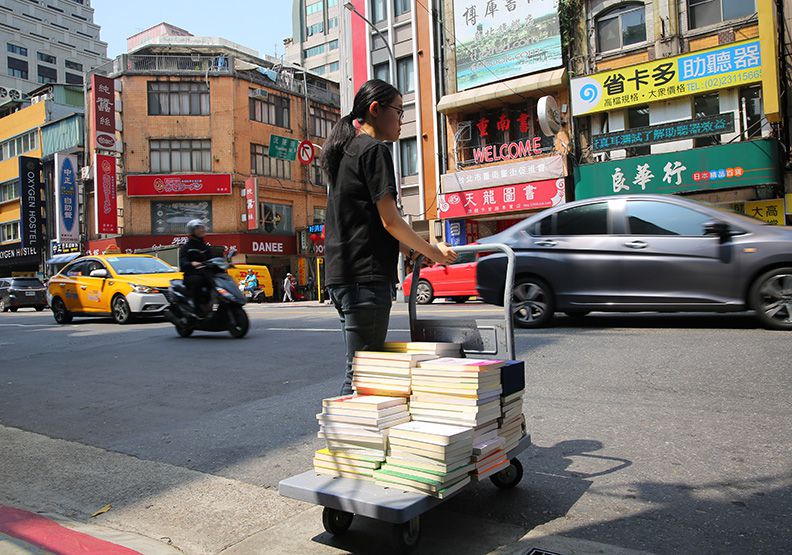

夏日的平日午後,太陽毒辣,重慶南路一段上的十字路口熙來攘往,路上少見提著紙袋抱著書的買書人,多是穿著時尚、拖著行李箱的異地旅人。

「全世界沒有一個國家,有這麼多精華重點集中在這小小的範圍,」長期耕耘重慶南路一帶的誠忠不動產副總經理黃耿彬觀察,這裡是交通樞紐,且觀光景點集中,自然能吸引商旅和遊客聚集。

例如外國旅人來台北,搭乘機場捷運後可以直接在重慶南路落腳,往哪裡通行都四通八達;228公園、西門町、北門等旅客必訪的熱門觀光景點也都在附近。

黃耿彬拿紐約和台北比較,「228公園就像紐約的中央公園,台北車站就像紐約中央車站。」重慶南路一帶對旅人有多方便,答案不言可喻。

重慶南路做為精華地段,房地產與租金價格自然不斐。以他曾經成交的兩筆透天交易為例,土地單價一坪大約落在550萬元,接近五度蟬聯台北地王101大樓每坪公告現值的575萬元,令人咋舌。若是以承租方式,近期有個一樓的58坪大店面,房東就開價26.8萬元。

儘管租金高昂,似乎不影響商旅開店意願。黃耿彬透露,這裡有很多辦公空間搬走後,大部分都被旅館業者接手租走。

陸客減少,這一帶的商旅難道不會受影響嗎?黃耿彬觀察,變少的是團客,對許多來自由行的陸客而言,這裡仍是住宿首選。

書街的重要地標、市定古蹟雲五大樓,2014年商務印書館搬走後,「悅樂國際青年商旅(InPage Hotel&Hostel)」旋即租走,在不影響建築外觀的前提下,向商務印書館承租,2015年正式開幕營運。

店內裝潢也保留書香氣息,櫃台後就是一面書牆,桌上還有台小型的活字印刷機,雖是老派的浪漫,但印刷術的發明,開啟了人類的文明傳承,年輕客群有機會看到,也許會有一種懷舊復古的新鮮感。

「旅遊旺季,這裡的房間幾乎全部會被訂走,」悅樂國際商旅主管李宛欣表示,商旅主要客群為背包客與自由行旅客,單人房價格落在800至1200元間。以青年商旅而言,價位在這一帶偏中上,旅客以台、日、韓為大宗。

李宛欣坦言,儘管客人回住率高,旺季營收也有不錯的表現,但因為租金高昂,營業三年來仍有微幅虧損。以租金一坪2500元計價,商旅承租200多坪,一個月至少也要負擔50萬元的租金。

高昂租金,如果是書店營運,絕對是個讓人喘不過氣的沉重負擔。

「當然賺不到錢,」聊到開書店能不能賺錢,台灣商務印書館總編李進文答得迅速俐落。

商務印書館將總部及門市搬至新北新店,原本的雲五大樓要等待都更,在等待的空窗期將其租給商旅業者,待都更結束,會再另行規劃。李進文說,儘管開書店不容易,雲五大樓作為商務印書館的精神象徵,王雲五的孫子、現任董事長王春申仍念茲在茲有一天要把書店開回去。

回首過往,台灣商務印書館開業至今已走過70多年歲月,出版重心以文史哲書籍為主,推出過許多經典書籍:從大部頭的《萬有文庫》,到暢銷小說《未央歌》和《姐姐的守護者》等。

雖然數位科技對紙本書、紙本媒體的衝擊愈來愈明顯,但商務印書館推廣知識的初衷仍是不變,也貼近大眾推出許多實用與消費性取向的書籍。科技甚至成了一大助力,不少厚重的書籍電子化後,查找更加方便,在網路時代獲得新生。

除了台灣商務印書館持續做出新嘗試,在重慶南路上的書店業者也做出差異,努力在出版寒冬裡生存。

如專營資訊書籍的老牌店家天瓏資訊圖書,2018年3月底告別舊門市,搬到隔壁的新店面擴大經營。

「結合實體空間,我們想嘗試新的空間經營,」商學院出身的書店二代彭德凱提到,結合門市的現有資源,新店面設置了新的空間供資訊人交流,甚至開課辦講座,帶動實體書店經營。

彭德凱進一步解釋,工程師等資訊人小聚時,好的交流空間往往需要高額租金,如果在咖啡店等地方又容易被打擾,因此期待能提供一個專屬資訊人的家,以便宜租金甚至免費將場地借給他們,搭建交流平台。

「可以失落,但不用絕望,」熟悉出版業的楊宗翰強調,書店一間間從重慶南路消失,只是枝微末節的表面變化。大多數書店搬到其他地方,或是在網路發展也有不錯的成績,不該貼上負面標籤,甚至是具道德意味的批判。

他舉例,三民書局的老老闆劉振強前年過世,由科技業出身的兒子劉仲傑接手,未來發展很值得觀察;天龍書局則是在店外新開了間咖啡館,由老闆沈榮裕的兒子負責,走複合式經營的路線。

「書店的韌性不容小覷,」楊宗翰提到,書店面對大環境絕對不會坐以待斃,而是會靈活地面對時代。「我們受惠於重慶南路很多,要給書店一些寬容和時間去消化,」他感性地說。

面對親近書香的讀者愈來愈少的現實,重慶南路不得不消失,卻也不得不轉型。