中年打工族的松本拓也(43歲)說:「到了這年紀,我對雇用環境不再存有希望了。」

他到目前為止做的,都不是正職,而且每家公司都是黑心企業。30多歲時在量販店當約聘員工,月薪30萬日圓,雖然很快就升副店長,但每月要加班超過100小時,最終選擇離職。接下來在餐飲業打工,月薪13萬日圓。覺得勞動條件不合理跑去問,結果竟被開除。

拓也仍然繼續找工作,終於在一家高級超市以全職計時人員身分上班。目前人手不足的零售業薪資有上漲趨勢,而拓也時薪是1260日圓。他爭取排到有加班費的時間,光加班費一個月就有8萬日圓。雖然還要扣掉社會保險等費用,但算下來可以實拿23萬日圓。

拓也很怕公司通知合約中止,很多負責收銀的派遣「被離職」,看起來卻不生氣。「未來再怎麼努力,這個年齡也很難成為正職了,加上存款又少,今後我該何去何從?」

少子化造成勞動人口減少,安倍晉三推出一連串如「一億總活躍社會」「打造所有女性都能發光發熱的社會」「工作型態改革」等口號,接二連三端出過往未曾有過的雇用政策。

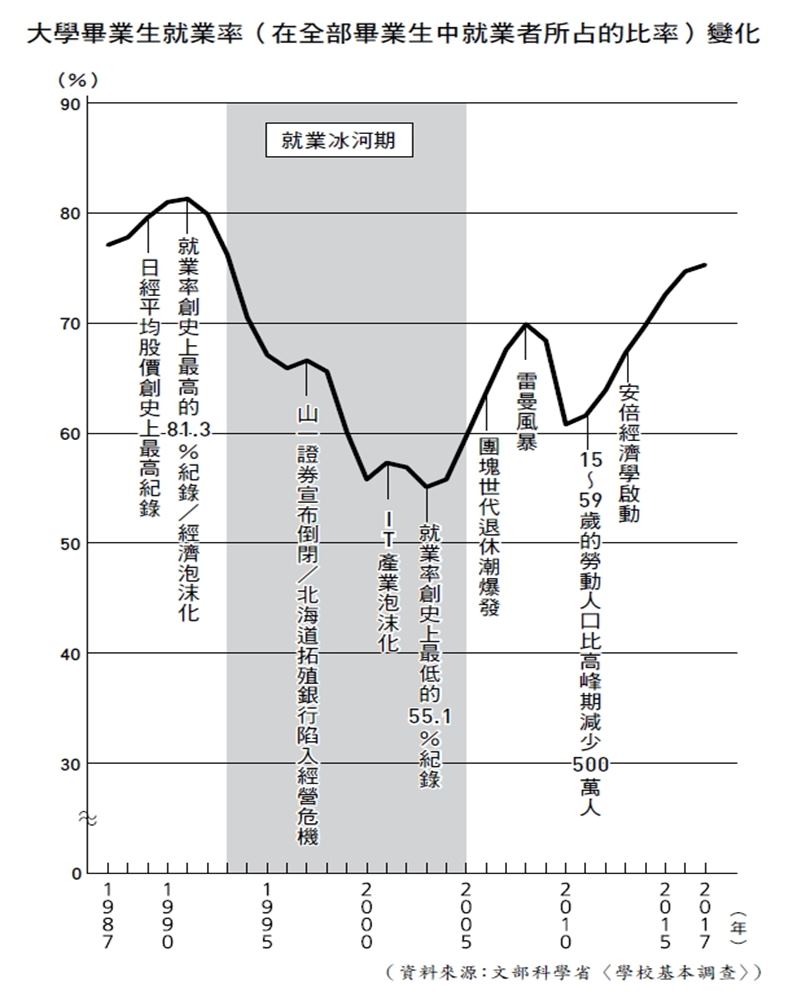

現在的應屆畢業生,面對的是求職者占上風的市場。2019年三月畢業的大學生內定率是91.6%,跟前年九月的88.4%相比明顯成長。從就業率(就職人數中畢業生占比)來看,2017年三月的畢業生為76.1%,2018年三月為77.1%,回到接近泡沫經濟前的水準。

這留下一個重要問題,在「就業冰河期」(泡沫經濟崩壞後的就業困難時期)出社會,現在被稱為「中年打工族」的人們。

這名詞在2015年開始受注目。根據三菱UFJ研究顧問尾畠未輝研究員的試算,中年打工族那時約有273萬人。他們的存款比正職少,加入社會保險的比例也低,到了可以拿年金的年齡,每月只有不到7萬日圓的國民年金,很可能需要政府照顧,但日本財政不能支撐這麼龐大的費用,社福制度很可能破產!

為什麼中年打工族增加這麼多?理由顯而易見。在日本,應屆畢業無法成為正職的人,之後也幾乎都是從事非正職工作。

〈非正職雇用之壯年勞工的工作及生活相關研究〉指出,男性在25歲若為非正職,5年後成為正職的比例為41.7%、10年後的35歲為49.1%。可是,假使30歲還不是正職,在35歲成為正職的比例僅有28%。

也就是說,曾被稱為「就業冰河期世代」或「失落的世代」的這群人,過去找不到正職,並且一直持續至今。

從文部科學省的〈學校基本調查〉來確認。大學畢業生的就業率一開始還維持在80%,但從1992年起開始往下降;在1995年跌到65.9%,這不過是冰河期的開始,2000年第一次跌破六成、只有55.8%,2003年則來到史上最低的55.1%。

2008年的就業率回到69.9%,但發生金融海嘯,2010年為60.8%。等「團塊世代」到了退休年齡出現離職潮,企業為確保找得到人才,就業市場才開始站到勞工這邊。

2017年總務省統計局的〈就業構造基本調查〉指出,男性大學畢業生20到24歲有95%未婚。到了35到39歲,正職的未婚率降到24.7%,相對地,派遣或約聘為60.6%、計時人員等打工族更有79.4%都未婚。

〈2017年非正職雇用之女性相關調查〉更發現,女性的第一份工作會影響婚育。第一份工作是正職的話,有配偶的比率是70.9%,非正職只有26.9%。若觀察是否有小孩,第一份工作是正職的有54.1%,非正職只有21.6%。

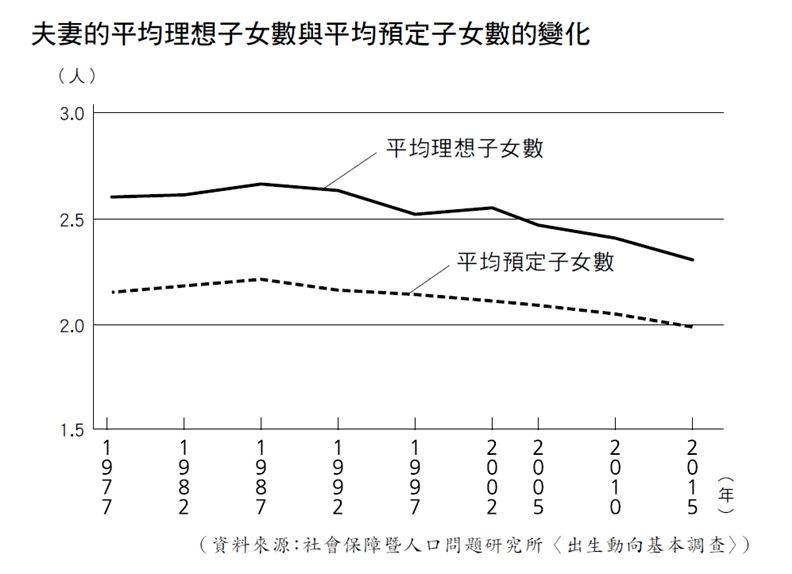

出社會的起步是否順利,會對生育造成很大影響。我們從〈出生動向基本調查〉來看「夫妻的理想子女生育數」變化。

調查最高數值,是泡沫化前的1987年(2.67人),但2015年跌到歷年最低的2.32人。若問結婚4年內的夫妻,更只有2.25人!

少子高齡化是日本嚴重的問題,2016年出生人數首次跌破百萬人。背景來自於「團塊二世」(1971到74年生)超過生產年齡,及過半數的團塊二世及「後團塊二世」(1975到81年生)都經歷過就業冰河期,他們就算有伴侶,對結婚也猶豫不決。

由於看不見未來,不談戀愛的中年打工族更多了。跟父母一起住,還能利用父母的儲蓄,一旦父母走了,或者是生病需要看護,生活就會陷入困境,安享晚年根本不可能。

NIRA綜合研究開發機構在2008年推出〈就業冰河期世代的危機〉報告,試算由於非正職勞工及沒上班的無業者──也就是打工族的增加,會產生77.4萬位接受社會救濟的潛在人口,追加的累計預算會提高到17.7兆日圓。

「失落的十年」會變成「失落的二十年」,是因為國家沒認真看待問題。2000年時,「打工族太天真」「年輕人只做自己想做的」說法盛行。隨著時間流逝,這些年輕人成了中年人,中年打工族很可能成為動搖國本的問題。