2003年開站的PIXNET,由交大的四位七年級生搭檔創業,多年來從網路相簿一路轉型,後來陸續推出社群商務、數位行銷、大數據分析等新服務,如今穩坐台灣最大部落客創作平台及本土原生網站,一路看盡網路世界的起起伏伏。

不久前,PIXNET發布最新一份《社群藍皮書 PIXNET Social Survey》,訪談了1000名16歲以上的社群平台使用者,試圖探索廣大鄉民們在茫茫網海裡的資訊覓食行為與偏好內容,如果你是從事內容創作和網路行銷的數位工作者,請趕快往下看!

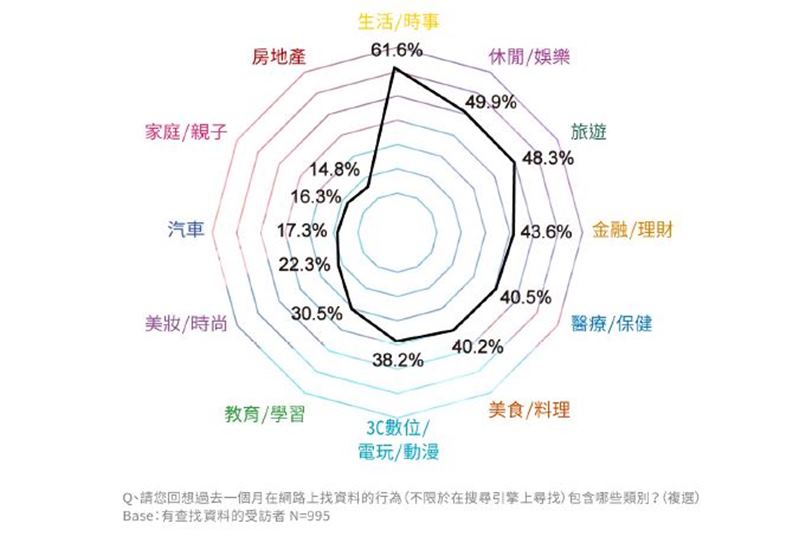

調查發現,多數人使用社群平台的目的以打發時間(44%)和休閒放鬆(38.3%)為主,需求最高的是:生活時事(61.6%)、休閒娛樂(49.9%)、旅遊(48.3%)和金融(43.6%)等資訊。

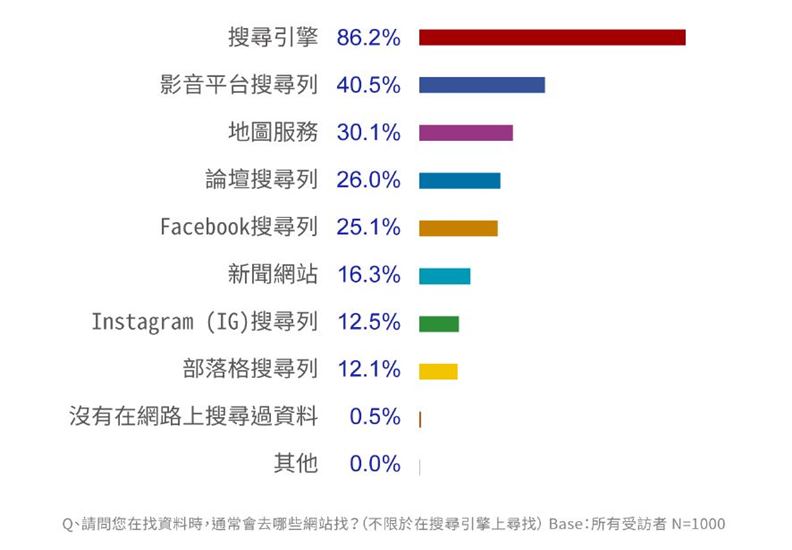

至於打撈資訊的工具,不意外地以搜尋引擎(86.2%)為最大宗,其次為影音平台(40.5%)和地圖(30.1%)。

有趣的是,若按性別觀察,女性偏好從畫面(如影音平台、臉書、Instagram)蒐集資訊,用Instagram的比例比男性高了7.8%。男性更喜歡論壇和地圖服務,兩者使用比率皆比女性高出9%以上。

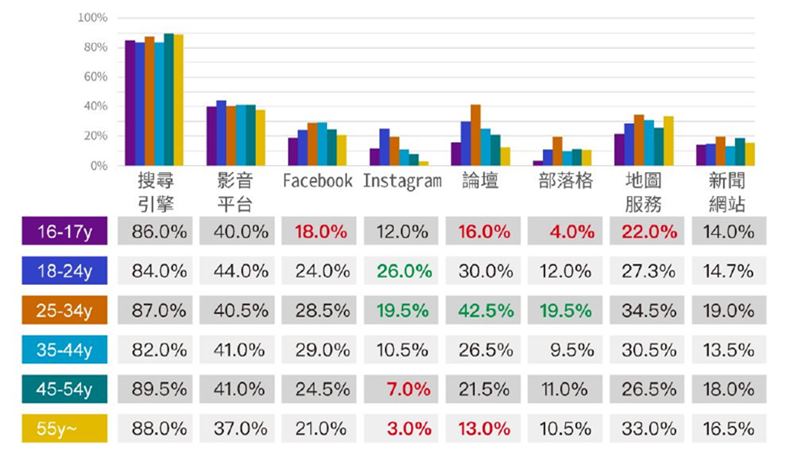

再從年齡層分析,18歲以下的年輕人較少用臉書找資訊,45歲則可視為Instagram的用戶分水嶺,愈年長的愈少使用這個社群平台。

PIXNET行銷公關部副總經理張昱觀察,已有不少廣告主嘗試用Instagram做行銷,「尤其是美妝類產品,」但她也提醒,Instagram的操作形式和其他社群平台不太一樣,更偏重圖片和影音資訊。

無論尋找哪種資訊,受訪者平均會用超過兩種管道,以房地產(2.52個)、美妝(2.47個)和汽車(2.45個)最多,反而是最常找的生活時事(1.84個)和感覺有專業門檻的醫療保健(1.96個),用的搜尋管道比較少。

PIXNET數據行銷副總監蔡詩娟解釋,「搜尋的管道少;不一定代表搜尋的資訊量少,只是大家習慣用這些工具當入口。」

另一個疑問是,網路上的資訊來源眾多,從:官網、媒體、專家、網紅名人等比比皆是,到底誰說的比較可信?

調查顯示,使用者會依照資訊類別,分別取用不同的來源。如尋找醫療保健、金融理財、房地產、汽車、教育和家庭親子等資訊,大家比較相信專家的觀點或評論。反倒是查找美食料理、旅遊、3C數位、美妝等資訊時,超過3成用戶都表示「不在意誰是創作者」。

追問為何不在意,多數人回答:只看標題跟摘要、不想看被操作的內容(業配文)、只在意內容類型、不相信網路名人等。更有過半民眾直接表示,假如在搜尋結果頁看到「業配文」,並不會想點選。

至於多少資訊量才夠?房地產是需要最多資訊的領域,超過四成用戶會查找11則以上的大量資訊,其次為旅遊(33%)、3C數位(30.2%)和教育(30%)

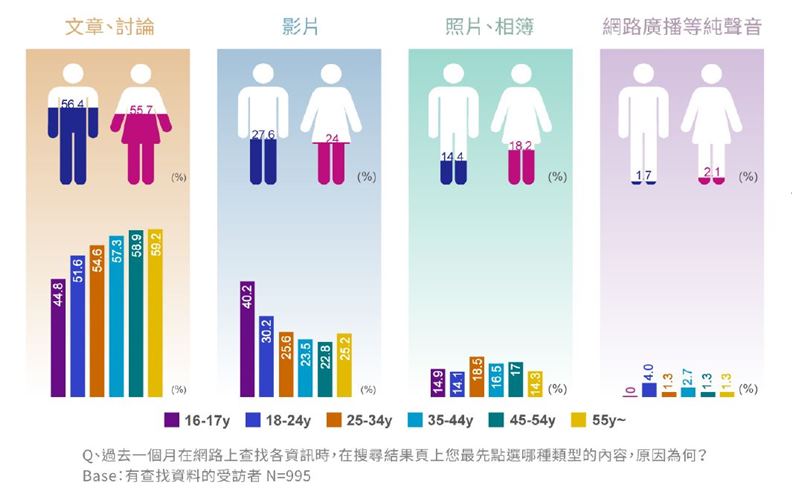

問到呈現形式,多數人還是習慣觀看文章和討論等文字內容,認為較能呈現完整資訊,接著才是輕鬆有趣、能分心觀看的影片和相簿。

反倒是國外風行的網路廣播,目前在台仍處早期開發階段,即便最常碰的18~24歲民眾,使用率也只有4%。蔡詩娟認為,這是值得業者投入的藍海市場,「但重點或許不是內容;而是如何創造使用情境!」

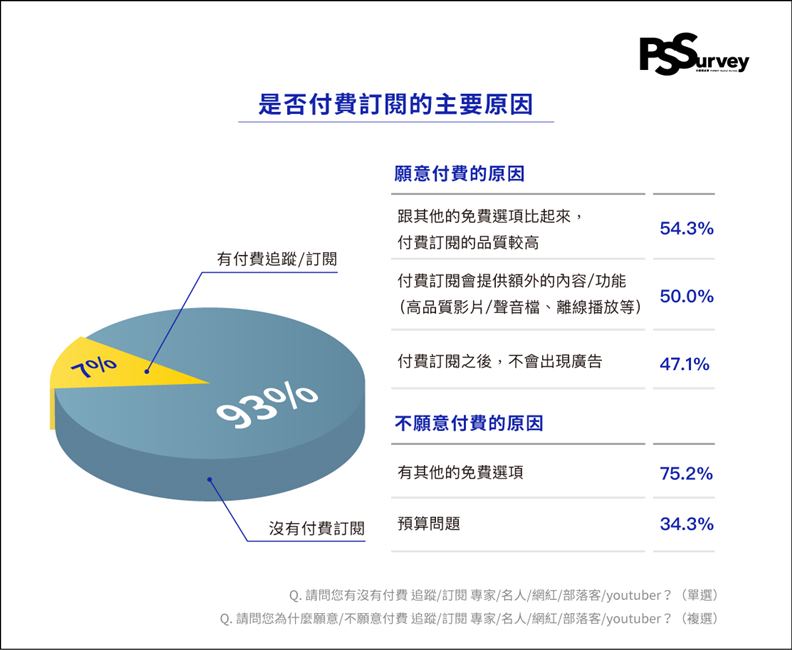

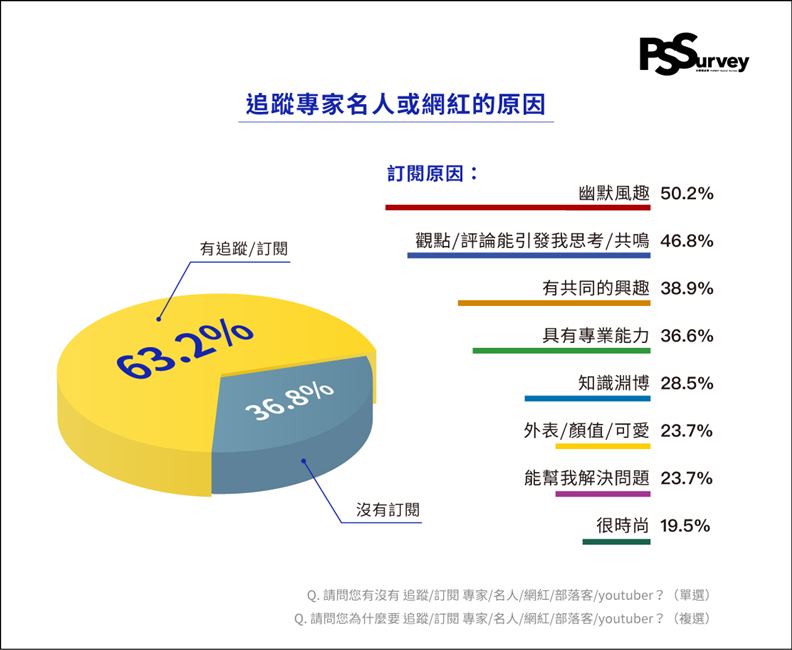

眼見大家愈來愈受不了廣告置入,不少媒體品牌和網路平台都競相推出訂閱制的付費內容,爭取用戶支持。本次調查指出,已有多達63.2%的人有追蹤訂閱,原因為:幽默風趣(50.2%)、觀點共鳴(46.8%)、共同興趣(38.9%)等,成績看似不惡。

然而,進一步詢問是否有付費?只有7%的訂閱者回答肯定,願意掏出錢來的原因是:內容品質較高(54.3%)、有額外功能(50%)、可消除廣告(47.1%)。不想付費的人,則是基於;有其他免費選項(75.2%)和預算問題(34.3%)等考量。

張昱歸納,傳統的行銷佈局比較線性、易預測。但隨著網路工具不斷推陳出新,民眾的資訊擷取管道愈來愈廣泛、也更「無序化」,任一節點都可能產生影響,讓業者無所適從。

簡言之,唯有端出更精確、分眾化的行銷手法,才可能跟得上消費者的眼球飄移速度。