滿頭白髮的婆婆獨坐門前,家中空無一人。

滿頭白髮的婆婆獨坐門前,家中空無一人。 2020年1月大選前夕,造勢車緩緩穿過台東縣長濱村,身穿選舉背心的長者們蜷身在車斗,揮舞國旗的手,顯得有氣無力。雖是大白天,街上卻門可羅雀,少數有開門的店家也暮氣沉沉。髮鬢花白的長者們枯坐整天,已是當地的日常。

長濱鄉鄉長潘淑芳無奈地說,這幾年人口外移嚴重,當地空屋率高達25%,另外還有25%僅有一位老人空守。土生土長的長濱村長王崑亮感觸更深,去年他經手的紅白帖共200張,白帖占了9成,甚至有一年,紅帖只有5張。

年輕人不斷外移,鄉內幾所小學也相繼裁撤。七年前倒校的忠勇國小,如今被伊甸園基金會改建成「私立祈福長照機構」。仍在招生的樟原國小也很掙扎,過去三年新生數加起來只有5人,還有一年連一個新生都沒有。原先每小時一班的公車,如今減班到2~3小時才有一班,往返長濱鄉的山路上,總是空蕩。

長濱國中學務主任日卡.比洛回憶,相比30年前盛況,校內學生少了近9成。為把孩子留下來,新學年開始前,他會一一家訪屆齡學童家庭,鼓勵家長把孩子留在長濱。過去在大俱來部落,每年曾有多達50艘漁船捕飛魚的盛況不再,如今只剩3艘。務農的王崑亮說,20年下來,農地上的耕農依舊是同一群人。

長濱鄉現況,其實是台灣人口「生不如死」的縮影。

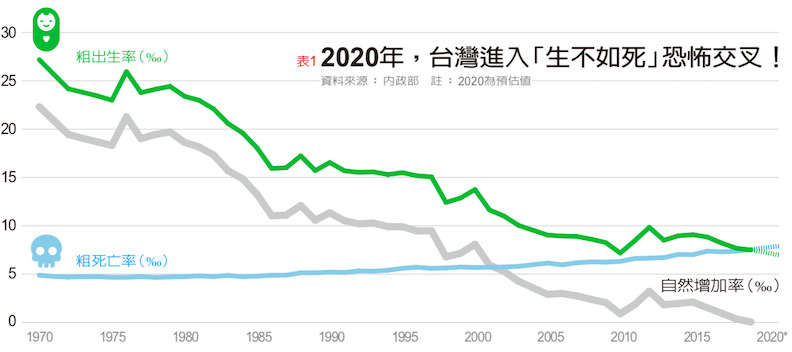

內政部統計截至2019年12月底,台灣65歲以上人口占比達15.3%,15歲以下幼年人口剩12.8%。台灣大學社會學系教授薛承泰更大膽預言,2020年全國生育率將低於死亡率,台灣將步入「生不如死」元年。事實上,2019年前11個月,台灣死亡人數仍比出生人數多出39人,好在12月生育量超乎預期,才沒提早進入人口負成長階段。

即便如此,台灣自然人口增加率仍持續低迷,2019年更創歷史新低,自然人口增加率僅0.006%。另一隱憂是,2019年的結婚人口大幅減少3818對,15~49歲的育齡女性比例也持續下降,台灣距離「人口負成長」大關,僅剩一步之遙。

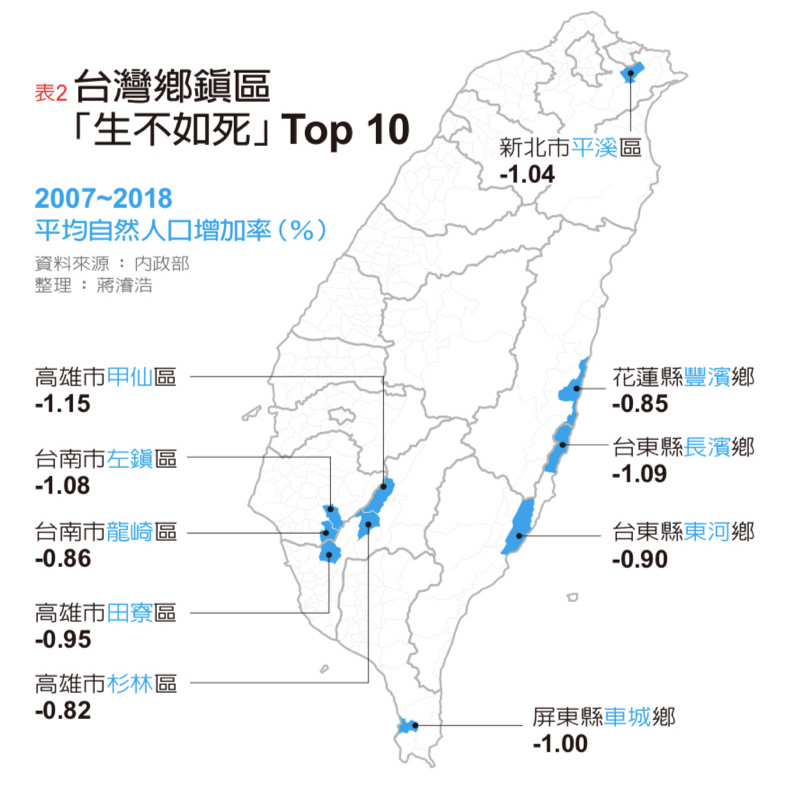

若將視角轉向台灣各鄉鎮,其實,「生不如死」早已是現在進行式。

早在2007年,全台368個鄉鎮就有118鄉鎮進入自然人口負成長;2018年「生不如死」鄉鎮高達241個,占比65%。其中,台東縣長濱鄉為過去12年全台最「生不如死」的鄉鎮。計算方式為取2007~2018年間全台各鄉鎮的自然人口成長率平均。(註:扣除高雄市甲仙區,因2009年莫拉克風災意外)

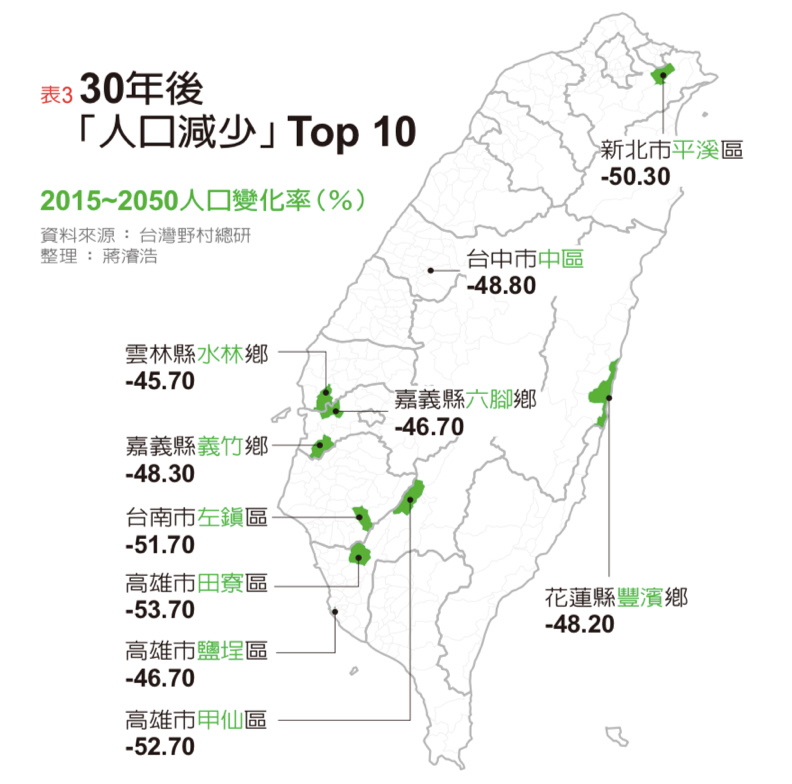

國發會推估,台灣2050年人口恐跌破2000萬大關。野村綜合研究所副總經理陳志仁認為,屆時,台南左鎮區、新北平溪區、高雄田寮區、高雄甲仙區等偏鄉人口將驟減逾50%,形同「滅村」。並衍生出:高教危機、勞力短缺、貧富不均、長期照顧、年金改革等五大挑戰,執政團隊是否已做好準備?

過去廣設的大學首當其衝。教育部推估,109學年度大一新生數將比108學年再少2.4萬名,若缺口集中在後端學校,恐有40所大學招不到新生。未來十年,大學新生預估一路從24萬;陡降至16萬人。這30%的學生缺口,如何填補?空蕩的大學校園,又該如何轉型?

戰後嬰兒潮陸續退休,加上出生人數持續下降,人力市場將大失血。勞動部統計,台灣工作人口正以每年平均減少18萬人的速度一路下探。2020年初還有72%的工作人口;但到了2060年,全台工作人口僅剩50%,當中還有約1/4的年齡介於55至64歲,勞動市場之艱困,不言而喻。

獨居老人和退休族比例遽增,這些族群恰恰也是「貧窮」的高危險群。根據薛承泰的研究,台灣過去整體貧民率介於5~7%,但老人貧民率相對高,約介於13.8~17.4%,比整體貧民率高上約2.5倍。

醫療技術進步,平均壽命延長,加上退休人口激增,年金保險恐成財政黑洞。2014年小英政府上任以來,雖成立國家年金改革委員會,卻僅調降軍公教的所得替代率。薛承泰指出,照當前支出速度,35歲以下的軍公教人員仍會在28年後面臨退撫基金破產。如何在不挑起世代對立的情況下溫和改革,是嚴峻挑戰。

衛福部推估,2026年老年人口比例將超過20%,迎來「超高齡社會」,平均每三個壯年人口要扶養一名老人。國發會更預估,2025年將有半數家庭出現長照需求。屆時龐大支出財源從哪來?服務據點夠不夠?長照人力從何而來?

「生不如死」更加劇城鄉落差。陳志仁指出,地處偏遠加上經濟弱勢,年輕人出走造成人口密度降低;政府更不願投入建設,形成惡性循環。這些弱勢偏鄉往往也是最「生不如死」的鄉鎮,如台東長濱、玉里、成功;或位處深山的田寮、甲仙、左鎮,人口密度都低於全國平均1/5,依此標準,台灣還有67個鄉鎮,恐陷「生不如死」流沙。

「靠自己不行、靠政府也不行,才是真的『生不如死』,」陳志仁強調,2050年,這67鄉鎮人口數將銳減至不到50萬,可怕的是,這67個鄉鎮占全台面積58%,意即,台灣有一半國土變鬼城。若政府不改變現有治理模式,長濱、左鎮、平溪面臨的困境,將持續在許多鄉鎮重演。

地方鄉鎮難以扭轉現況,在於政府部門間鮮少串連;加上投資成本高,難以吸引產業進駐。想辦法先讓「人」願意留下,才是杜絕鄉村持續「生不如死」的解方。

陳志仁呼籲,政府應盡快為這67個鄉鎮建立「專職專款」的基礎建設。讓公部門打造一個一致性的建設模式,提供基本的醫療、教育、治安等服務。品質穩定後,企業便能省去基礎建設成本,專心提供好服務。如將67個鄉鎮、300多間學校的電腦設備採買齊全,網路、軟體等服務就可統一交由企業端協助,讓商業力量加入改善這些鄉鎮的行列。

「至少讓喜歡長濱的人,願意留在這,」雖然少子高齡化的大浪襲來,但陳志仁期待,透過政府的重視,能稍微減緩台灣偏遠鄉鎮「生不如死」的現況。