被譽為台版「聖雅各之路」的淡蘭古道,沿途風光無限。

被譽為台版「聖雅各之路」的淡蘭古道,沿途風光無限。 在北台灣重巒疊嶂的山間中,有三條承載超過200年歷史的路徑。這三條是清朝時期連結淡水廳及噶瑪蘭廳(現在的台北及宜蘭)間的重要道路。包括官府疾馳送公文的「官道」;先民採買日用品、嫁娶時轎輦必經的「民道」;及茶商往來大稻埕加工茶葉的「商道」。

不管是吳沙開墾、楊廷理平亂、馬偕傳教……,這些名人的足跡都曾穿梭在上述道路。這三條古道,就是今日俗稱的「淡蘭古道」。

隨著歷史山洪的沖刷,曾經的熙攘繁華都成過眼雲煙,不是變成登山族的探索祕徑,就是變成產業道路,更多被埋沒在荒煙蔓草中。不甘於歷史古道遭埋沒,四年前,民間單位串聯新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣等四個行政區,「淡蘭百年山徑」就此重生。

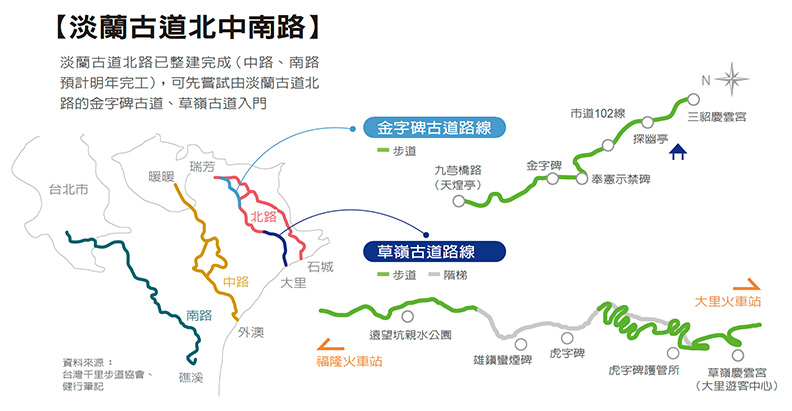

淡蘭古道全長近200公里,由41條山徑形成綿密路網,自北而南,分別從瑞芳到石城及大里、暖暖到澳底、六張犁到礁溪,不但是台灣第一條長距離步道系統,被行政院核定升級為「國家級綠道」,還被看好成為台灣版的「朝聖之路」,每個人一生至少都該走一回。

然而,重塑古道並不輕鬆。「四年前,全國都在瘋天空步道、纜車時,我們開始默默重建淡蘭古道,」新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳說,這是吃力不討好的事,沒明顯地標,也非熱門景點,更不易獲得掌聲。但不捨古道沿途山海風光與人文景觀被忽略,才堅持做下去。

事實上,長距離步道旅行已是國際旅遊趨勢。國外有西班牙的聖雅各朝聖之路、美國阿帕拉契山徑、日本熊野古道、香港麥理浩徑,台灣理應闢出一條具備本土特色的長距離步道。

為貼近百年前的原貌與路徑,考究不能馬虎,光是定義淡蘭古道就花了三年。台灣千里步道協會副執行長徐銘謙舉例,淡蘭古道的路線眾說紛紜。大家翻地方誌、鄉誌等文獻,找學者討教,套疊中研院百年地圖,親自田野調查,以GPS軌跡現場印證,再回去比對古地圖,並舉辦講座、訪談耆老,過程中意見百百種,「史書記載那條我沒聽過,這條才是祖先走的。」「你說的不對,我阿公走的才是!」得從眾多說法中,折衷出令人信服的選項。

再者,修復古道也不可能完全忠於原路,還得兼顧安全、可行性與環保。

如為尊重生態,整修步道部分採取「手作步道」,雖不如水泥施工快速,卻可避免對大自然造成不可回復的破壞。以手工就地取材,如石頭、木頭,並根據現地氣候、地質、生態習性,融入周遭自然景觀,小生物也能在石頭、木頭縫中生存。且鋪面相對柔軟,對膝蓋、腳踝較友善。

然而,手作費時、費工,無法使用大型機具規格化製作材料,每段路都要動用不少人力,如淡蘭古道中的崩山坑古道,2017年至今共有超過600人次志工參與,很快就能成為全台第一條完全手作的步道,目前困難路段已經疏通。

除了緬懷人文歷史外,更深刻的意涵是,還在於連結古今和再生農業聚落。「只做修復古道就太淺了,我們的初衷是想復興地方農業,」陳靜芳說,希望藉由淡蘭古道帶動沿線鄉鎮的地方創生。

例如古道路線上有一個200多甲水梯田的雞母嶺山村,屬於新北市貢寮區,過去種稻子,金黃色稻穗搖曳山中,畫面壯美,隨著青壯人口外移,田地多半荒蕪,水梯田消失了。農村凋零,讓當地出生的土木工程師蕭學苑,每每回家都難過不已。

從小幫家裡務農的蕭學苑,到了外地謀生後,每每午夜夢迴時想起家鄉。15年前,他就想復興雞母嶺了,卻苦無資源人力,加上工作分身乏術,直到三、四年前新北市政府、台灣千里步道協會,因淡蘭古道在當地開說明會,才讓他看到希望,原來以前小時候每天走的路,就是淡蘭古道北路的「楊廷理古道」。

此前,蕭學苑便開始找尋先人遺跡,他向林務局申請1979年雞母嶺的空照圖,試圖還原水田位置與路徑,更憑一己之力找水源、挖水溝,希望復耕水梯田。

如今,他已復育一分地的水梯田,並在周遭整建出一塊水梯田生態區「遇見雞母嶺」,與古道結合設計一日旅行,包括走讀古道、梯田餐桌時光、手作古早味點心「番薯粿」(台語:憨吉貴),還打算規劃貢寮音樂祭的另類方案:走古道、聽海祭、吃剉冰,「若不想去沙灘,可以上山走淡蘭古道」,還打算跟電信公司申請打卡點,取名「心田、心甜」。

淡蘭古道北、中路交會的山城雙溪,也有一位歸鄉遊子簡淑慧,原本是金車教育基金會執行祕書的她,一直對回鄉有深深企盼。幾年前念碩士班便以家鄉為論文主題,探究生態旅遊,後來返鄉成立「注腳雙溪」工作室,為振興地方文化四處奔走。

1960年代,雙溪礦業發達,居民及流動人口曾達到4萬,1970年代礦業沉寂後,人口大量外移,如今僅剩8700多人,是遊客到平溪才會經過的景點。

但簡淑慧不以為然,「你說沒有特色,其實是特色太多。」雙溪每個街道巷弄都有紅塵往事,加上棲地生物多樣性,農業也提升到有機栽種,有機會連結小農食材,讓旅客享用在地菜餚,又能了解當地景物。如當地開發的香滑酥脆蛋塔,蛋取自當地日照有機農場,雞隻不圍籬、自由野放,晚上就在樹上歇息,取名為「快樂雞」,深受遊客喜歡。

除了人文歷史和當地產業值得復興,淡蘭古道還遍布著可追溯至侏儸紀時期的蕨類活化石「雙扇蕨」,以及上百座石造小型土地公廟!趁著假日,不妨來趟淡蘭古道之旅,感受台灣百年之美吧!