美術館空間由工地師傅、民眾共享,一牆之隔外就是「勤美之森」的工地。

美術館空間由工地師傅、民眾共享,一牆之隔外就是「勤美之森」的工地。 說到工地,你想到的是鐵皮瓦楞板所框住的化外之地?還是煙塵瀰漫、震耳欲聾的灰色場域?

至於到美術館,非得肅穆風雅、一塵不染嗎?活化台中草悟道的功臣「勤美集團」,最新力作竟將這兩種違和至極的元素,在衝突中碰撞出共融。

去年11月中,和煦的冬陽灑落在台中草悟道上的草皮,一進到甫開幕的「工家美術館」,觸目所及的是成堆的沙袋與零星的獨輪車,鏽蝕的鋼骨結構,整座建築刻意留存粗獷的藍領氣息。

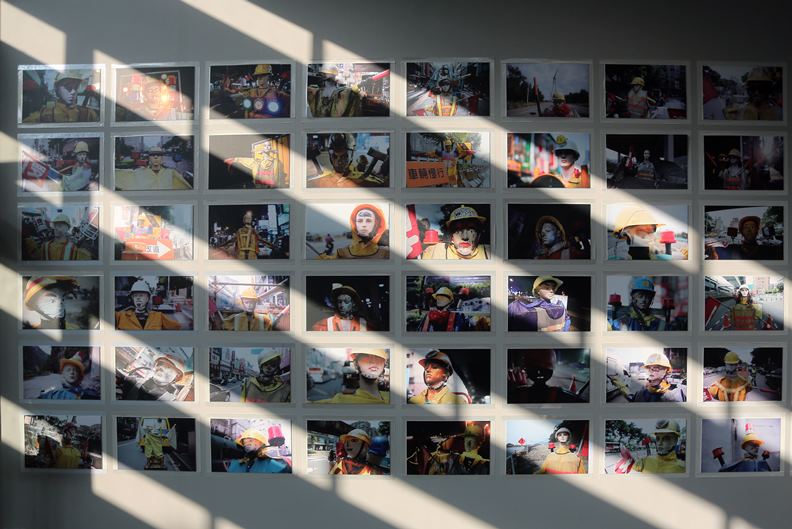

進入室內,複合的工地媒材創作而出的街頭傢俱、描繪全台工地場景的檔案照,讓人明知已置身藝廊,卻又像穿越在某個工務所中。

「誰說藝術非得是冷冰冰展示品,至少街區美術館就不該如此!」勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育認為,台中人傲視全台的創作底蘊,與社區居民的開放態度,是催生工家美術館的重要原因。

這座美術館,亦替勤美集團在草悟道旁經營街區美學十年做了最佳總結。

2010年,勤美集團利用勤美誠品後方閒置空間,設計為策展場域,帶動整個商圈的文藝復興,群聚效應下,就連社區巷內的許多舊房子裡,都有不少文創小老闆進駐。2012年占地2500坪的勤美術館一開張,就成為文青朝聖首選,拋磚引玉下也有審計新村、范特喜陸續誕生。

不過,2018年底,由日本建築大師隈研吾設計的永久美術館進入三年的施工期,舊的勤美術館必須功成身退。如何讓過去的藝術能量延續,成了何承育傷透腦筋的課題。

他靈機一閃:「何不就地取材,讓工地變展場?」半年後,工地旁終於迎來了一座「庶民」題材的美術館。沒有圍牆,推翻的傳統美術館的傳統宮闈,在一面施工一面策展的跨時空設計下展開了。

工班施工時,能用美學、工藝的角度,反襯自己的工作,民眾走進美術館,也投射出另類的視角中,重新演繹對工地文化觀感。尤其當策展圍幕裡的小門被打開,彷彿滲入了任意門,進到了璞真建設造鎮計畫——「勤美之森」的基地工地。

基於對真正的主人——工務所工班的尊重,有別於傳統展覽場域多以遊客為主,工家美術館則每天有一半時間,專心服務工地現場的師傅,在館內設置了休息、飲食的空間。

每天中午,是工地師傅獨享美術館的時間,他們享用一份99元,香味、營養俱全的便當,每週公布新菜單,冷熱空調俱備的休息室內,師傅可以躺在水泥袋形狀的枕頭上,小睡片刻。天冷的時候,廚房會供應熱湯,每週五還有盲人按摩服務駐點。

何承育強調,在這裡一切「很真」,不只沒有裝潢,外觀不怕弄髒、連空間機能都有考慮到師傅使用的習慣,不只是展示空間而已。

以往,勤美術館的團隊總習慣服務看展的潮男潮女,而今,則突破「白領」框架,有了「藍領」思惟,細膩地祭出為工地師傅而設的貼心服務。一如增加便當的飯量,調整口味,為師傅量身訂作的空間設計。

館長賴奕帆說:「當初最大聲排斥紫米便當的大哥,如今也會自己跑來加飯。」美術館與工地逐步磨合,不言而諭。

工家美術館不但為工地職場環境作了絕佳示範,也透過展覽,讓人更認識職人精神。「用文創語言,我要介紹給大家的是很『生猛』的工地文化!」何承育說,勤美集團原本就是鑄鐵業出身,父親何明憲(勤美創辦人)對工匠的尊敬,他從小耳濡目染。

除了給師傅的專屬時段,其餘時間,民眾都可購票入場,戴上工地帽,坐在三角錐做成的椅子,觸摸著建築鋼板組裝的桌子。

倚著鋼架構成樓梯上到二樓,由藝術家廖小子策展的「荒島工神」系列作品,如神像般的一具電動旗手,守護著工地,是全場視覺焦點。

接下來隨著施工進程,美術館還會邀請板模、電工等師傅,開設職人工作坊,拉近與一般民眾的距離,「圍籬搭建的,其實是心裡的牆。」何承育認為,摘下有色眼鏡,工地就不再是被嫌惡的鄰避設施。

開幕不過一個月,這裡已經吸引3500人次到訪,連當地里長也帶里民揪團報名,成為勤美術館最新的「街區美學」代表作。誰說工地不能當作策展主題的?