來自屏東的福灣巧克力屢獲世界大獎,為台灣爭光。

來自屏東的福灣巧克力屢獲世界大獎,為台灣爭光。 酷暑夏日,一腳踩在碧綠草叢與黃褐色落葉上,映入眼簾的是一棵棵枝葉扶疏的可可樹。錯結枝幹中,點綴著一顆顆外殼堅硬粗糙的可可果實,或橘紅、或橙黃、甚或青綠,將整株樹木妝點得猶如花樹般奪目。

令人意外的是,這充滿熱帶風情的場景,並不在印尼或馬來西亞,而是「國境之南」──屏東。

近幾年來,屏東已悄悄變成亞洲栽種可可、製造巧克力的重要據點,不僅屢獲國際巧克力比賽大獎,不少農家更將可可農園改造為觀光莊園,使得「巧克力之旅」儼然成為屏東最潮新體驗。

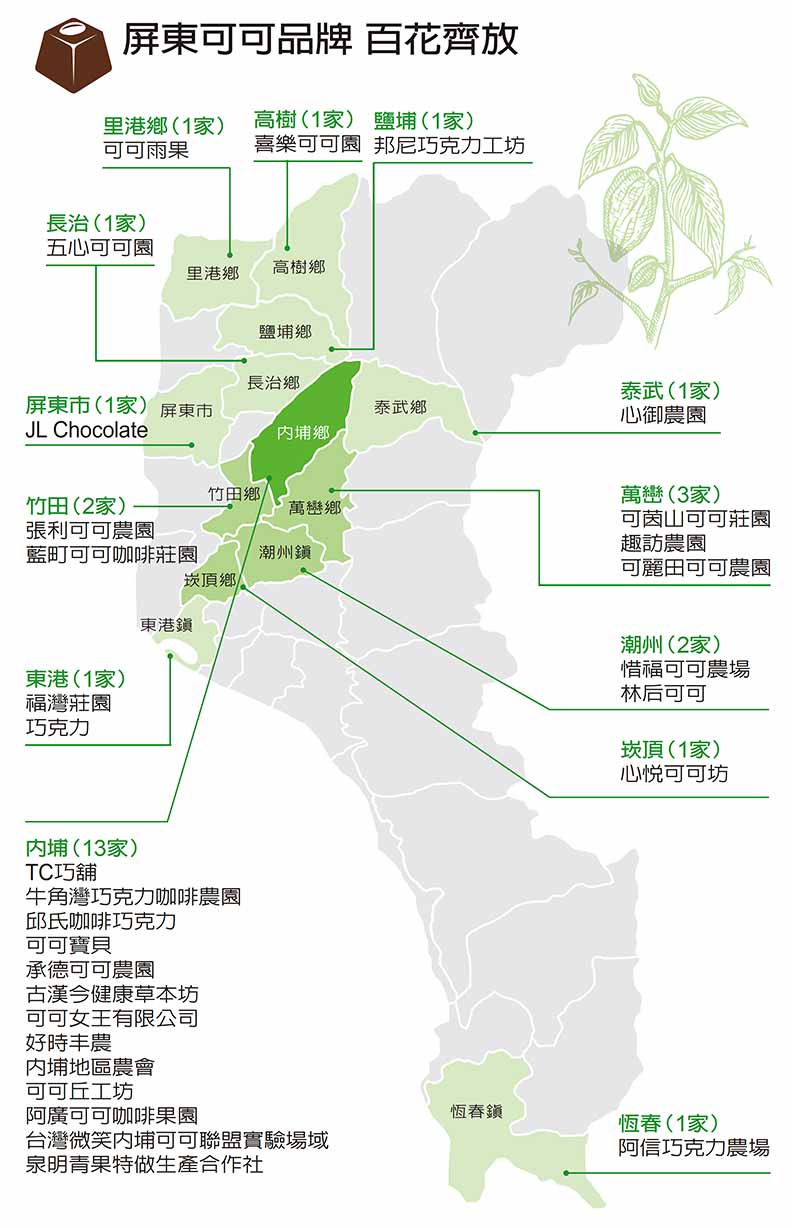

談起這項新屏東之寶,屏東縣長潘孟安自傲地說,屏東可可種植面積超過200公頃,居全台之冠,早已擁有一條龍產業鏈,巧克力品牌更超過30個。2018年世界巧克力大賽(ICA)亞太區競賽,台灣獲得70多面獎牌中,超過30面花落屏東。2019年英國皇家學院巧克力大賽,屏東人更一舉囊括六銀六銅。

其實,這已是台灣第三次試圖發展可可產業了!根據記載,日治時期與1970年代,都有人從海外引進可可幼苗,但前兩次皆因技術不到位而失敗。直到十多年前內埔農民從印尼引進種苗,栽種在檳榔樹下,才嘗到成功果實。內埔可可農的成功,讓縣政府嗅到商機。潘孟安表示,「檳榔在沒落,屏東農業要轉型升級,必須靠可可這項『黑金』產業。」

2014年起,縣政府開始推動可可產業培力計畫,邀請專家為農民上課,辦理巧克力與可可豆品評競賽,更斥資3100萬建置屏東縣客庄可可產業跨域推廣所,做為共產共銷平台。

短短五年,可可農成長快速,從內埔一路蔓延到萬巒、東港、潮州、鹽埔,甚至恆春。除了耕作面積擴大,產品線也持續增加,從經典款的巧克力,衍生出可可茶、可可面膜、可可護手霜、可可唇膏等。

不少具備生意頭腦的農家,更將可可園打造成體驗農場,方便遊客品嚐、購買,也能參觀果園和工廠,更能動手DIY實作,還可以睡在充滿濃郁巧克力香的民宿中。如今,可茵山可可莊園、福灣莊園、阿信巧克力農場、林后可可、TC巧舖等,都在國內享有一定知名度。

聽完了巧克力的前世今生,遊客可戴上斗笠,來到高挺檳榔樹下,參觀綠油油的可可田。「以前只知道巧克力,不知道原來可可果實長這樣,」許多遊客第一次看到長在枝幹上,外型類似木瓜的可可果,都會打趣說自己像「吃豬肉、沒看過豬走路。」穿梭在可可叢林裡,大家共同的疑問莫過於:「可可熟了沒?」別急,主人會教你如何識別誰是生可可、誰是熟可可?

若你玩興大發,莊園主人還會提供剪刀,讓你實地感受採摘的樂趣,色彩繽紛的可可果則可留作紀念,成為當「一日可可農」的最佳見證。

饕客也別客氣,請立馬撬開堅硬的果殼,直接品嚐可可果肉,你將訝然,原汁原味的可可,味道竟然酸酸、甜甜的,有點像山竹,和最後做成的成品口味天差地別。

如想親手做巧克力DIY,各家可可莊園都各顯奇招。福灣巧克力便以親子共製為賣點,將不同色調的巧克力任意搭配,進行彩繪創作,巧克力表面還可以點綴櫻花蝦、堅果等食材,製作出獨一無二的客製化成品。位於恆春的阿信巧克力工廠,則以「巧克力髒髒包」為招牌。讓遊客切開麵包,塗上厚厚卡士達醬,再把香甜巧克力醬塗滿,最後在表面灑上略帶苦味的巧克力粉,髒髒包就大功告成。

而離萬巒豬腳街僅一公里之遙的可茵山可可莊園,每小時都有DIY課程。在這兒,遊客以圓形餅乾為基座,用抹刀把餅乾加上黑色巧克力打底,再用竹籤沾白巧克力進行妝點。工序簡單,讓人成就感十足。TC巧舖則傳授正宗的生巧克力製作法,從融化巧克力磚、混合鮮奶油,加熱攪拌,最後倒入容器塑型,都能一手包辦。成品經過短時間冷藏,就能帶回家。

誠如電影《濃情巧克力》劇情,甜點店老闆娘用一顆顆的巧克力,滿足了鎮民的味蕾、甚至融化了人們的心靈,意謂著巧克力擁有無可言喻的神奇魔力。

下次到屏東,不妨抽時間來場巧克力之旅,才不會錯失令人魂牽夢縈的好滋味。