圖/新北中和捷運站旁「HOLA和樂家居 中和店」宣告熄燈。取自Google Maps。

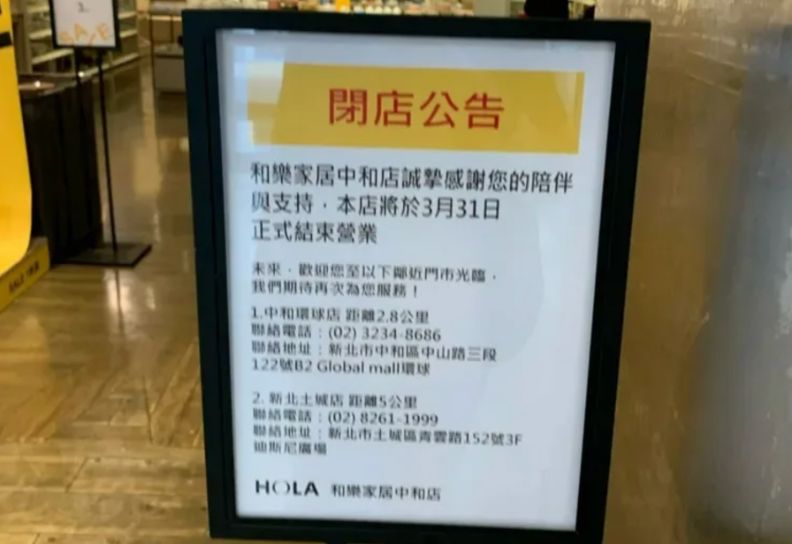

圖/新北中和捷運站旁「HOLA和樂家居 中和店」宣告熄燈。取自Google Maps。 日前,新北市中和捷運站旁的HOLA店宣布將於3月31日停業,引來不少看著店家長大的中和、永和人在網路上表示遺憾,不敢相信地方「元老級的店」就這樣告終。

而消息一傳出,PTT雙和板也隨即有鄉民出面發文,提到該店正在進行商品1折出清的拍賣活動,而且業者還在公告中感性寫道「感謝消費者的陪伴與支持,並歡迎顧客接下來至中和環球店、新北土城店等分店光臨,期待再次為大家服務」。

據此,許多網友先後針對HOLA新北中和店的關店原因進行剖析,其中許多當地人認為,該店整體規劃欠佳,恐怕是關門大吉的主要問題。

例如HOLA新北中和店的停車場就存在車高限制的問題,故有網友直言「停車場高度1米8是硬傷,想開箱車去載貨根本無法」。另外還有人提到,HOLA新北中和店缺乏便捷的連通道,使得消費者移動不便、動線不佳,當然會嚴重影響購物體驗。

因此,有網友相當感嘆「明明(HOLA新北中和店)設在捷運旁卻成了超荒涼的地方」「離中和路寶雅才400公尺,而且日用品家樂福也有」。

同時,該文底下更有人不諱言的表示「整棟(民眾)都是去逛家樂福的」「位置好但附近大潤發人潮還比較多」,甚至抱怨「後來連逛都不想逛了,出口好遠,都看看餐具就走了」。

此外,亦有居民對於該地區周邊缺乏餐飲選擇而感到失望,先後直呼「沒什麼餐廳,好可惜,許願未來有美食街」「跪求美食街,新店跟土城都有就是中和沒有」「這整棟樓在捷運站旁竟然沒餐廳也是很神奇」。

不過,其實綜觀HOLA和樂家居近年的動態,可以知道品牌業者一直積極面對市場轉型的挑戰。如HOLA和樂家居行銷管理部資深經理熊祥佑就曾公開分享,面對當今多元選擇的消費市場,產品已不再是消費者的唯一考量,品牌給人的形象和觸點才是影響購買決策的關鍵元素。

因此,HOLA開始以「創造家的動人時刻」為核心理念,以延續品牌的生命力,透過深入市場洞察與品牌策略,致力打造獨特的居家軟裝品牌。

而為了以顧客感受為優先,HOLA特將品牌感受定位於「溫暖自在的生活態度實踐者」和「魔法師」,盼藉由內部的洞察與量化分析,建立出全新的數位環境,幫助消費者實現自己都想像不到的事。

而當中一項執行的關鍵,正是力求民眾在消費旅程中能留下難忘觸點。故HOLA打算在公司有限的資源下,進一步優化觸點地圖,運用面對面的服務來提升資源分配的效率,以滿足消費者追求成為生活態度實踐者的需求。

循此,顯見HOLA中和店的停業,或許正是品牌轉型過程中的策略性調整,一邊關閉體驗不佳的門市,一邊集中資源於更能展現品牌精神的據點,因為HOLA了解,現代人要的不僅是最好的居家軟裝品,更是最好的感覺。

儘管,雙和地區的民眾對於熟悉的店面離去深感惋惜,但這也反映出現代零售業經營上的挑戰,即老字號商家需要從通路角色,轉向至更清晰的品牌識別與定位,如此才能在競爭激烈的家居市場中脫穎而出。