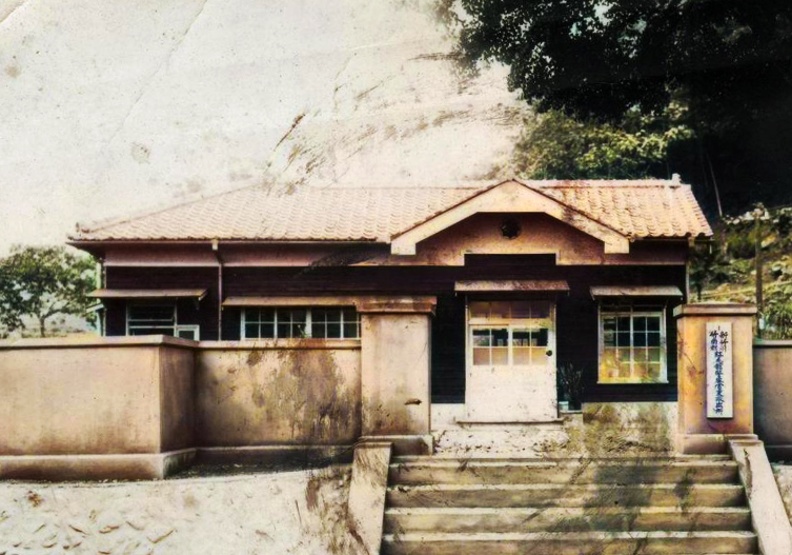

圖/1940年建立的紅毛館警察官吏派出所(今蓬萊派出所),坐落紅毛館聚落的中心。取自國家文化記憶庫網站。

圖/1940年建立的紅毛館警察官吏派出所(今蓬萊派出所),坐落紅毛館聚落的中心。取自國家文化記憶庫網站。 台灣各地以「紅毛」為名的地方,不管是史料記載還是口耳相傳,或多或少都能與公元1624年正式統治台灣的荷蘭東印度公司扯上關係。

以最具知名度的淡水紅毛城為例,雖然最初版本聖多明哥城為西班牙人所建,但後來西班牙人撤出台灣後便將其拆毀。今日所見之紅毛城,是以荷蘭人另立的安東尼堡為基礎,所以才安上了「紅毛」二字。

本文所提及的紅毛館,當然免不了也有源於荷蘭人在此地出沒的說法。

然而紅毛館所在的苗栗縣南庄鄉,直到十九世紀初期才有漢人入墾,在此以前的荷蘭東印度公司、鄭氏乃至清領時代前期,都尚未有實質統治該區的能量,頂多只有漢人出入南庄的零星紀錄,所以要將紅毛館與荷蘭人之間的聯繫,實屬牽強。

關於紅毛館之名由來較為可信的說法,應當是公元1858年台灣開港之後,英國人為了取得當時重要的工業原料樟腦,便開始派員進入山區,取得原物料樟木的穩定貨源,並建構生產線。

台灣中北部山區正是樟樹的集中分布區,因此英國人來到南庄設置收購樟腦事務之用的機構,才有了紅毛館的出現。

事實上比起荷蘭,英國人擁有紅髮的比例更高,因此將英國人稱作「紅毛」,亦在情理之中。

在十九世紀末至二十世紀初,由於歐美列強的近代化競爭,使得樟腦成為炙手可熱的珍貴資源。

到了日治時期,全世界的樟腦總產量,台灣就占了85%;而台灣島內所生產的樟腦,裏頭又有95%出自苗栗縣。由此可知當時南庄經濟發展之飛速。

正因樟腦產業是隻金雞母,也間接造成南庄在日治初期發生了一場慘案。

事因當時日本殖民政府將樟腦納入專賣項目,讓原本在南庄經營樟腦事業的商人有所損失;加之日本人承租南庄土地提煉樟腦,但在土地使用權方面與地主認知有所差異,於是衝突日益加劇。

最終兩邊矛盾爆發,南庄當地的原住民與漢人集結反抗日本政府,隨後又遭到日本軍警屠殺的憾事,史稱「南庄事件」。

到了國民政府時期,紅毛館被更名為具有中國古典氣息的「蓬萊」。

說起這改名的邏輯也十分有趣,乃因賽夏族語將紅毛館稱作「holai」,即外國人之意,所以國民政府取其諧音改作蓬萊。

無論是紅毛館、holai還是蓬萊,其實最初要表達的都是同一個意思。只是隨著政權更迭,而被染上不同的色彩。