圖/蘭潭水庫至今仍是提供嘉義地區用水的重要設施。取自交通部觀光署網站。

圖/蘭潭水庫至今仍是提供嘉義地區用水的重要設施。取自交通部觀光署網站。 荷蘭東印度公司起初佔領台灣,最主要的目的是穩固東亞地區的貿易航線。但同時為了支應在台灣的行政開銷,除了出口鹿皮、鹿肉等產品外,也開始發展農業。

當時荷蘭東印度公司在台灣種植的兩大作物,一個是可以製成砂糖外銷的甘蔗,另一個便是作為主食的水稻。

荷蘭東印度公司的拓墾工作,以台南為中心向外擴散,往北進駐平埔族洪雅(Hoanya)族群的諸羅山(Tisosen)社領域,此地正是今日的嘉義市區,而嘉義的舊稱「諸羅」亦是從諸羅山社而來。

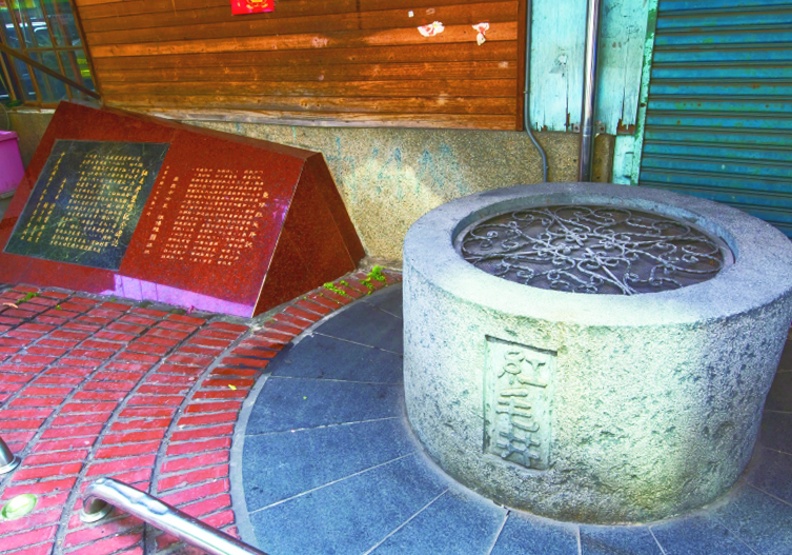

雖然諸羅山社位於嘉南平原,適合種植,但當地的土壤保水性不佳,地下水源有限,不足以支應農業發展所需。至今嘉義市區仍留有當時荷蘭人所開鑿的水井,被稱作「紅毛井」。

清領時期,紅毛井的水還因為味道甘美,被列入諸羅八景之一的「蘭井泉甘」;但到了日治時期,紅毛井的水質已經惡劣到不堪使用,這也多少說明了當地水源取得與維持的困難。

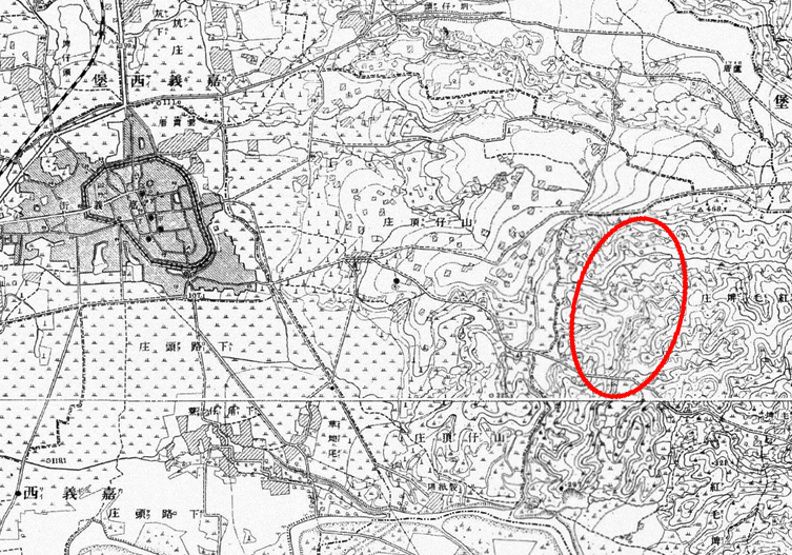

為了解決這個棘手問題,於是荷蘭人便在東部山區的八掌溪上游築堰壩成埤塘,確保灌溉水源的穩定,後來此處也就順勢被命名為「紅毛埤」。

荷蘭人所建設的紅毛埤,具體存在了多久並不清楚。不過到了清康熙三十四年(西元1695年),居住在當地的漢人與諸羅山社合作,引北邊牛稠溪的溪水另築埤塘以作灌溉之用,並將其稱為「番仔陂」,也就是今日的北香湖公園。由此可知,紅毛埤實際運作的時間應該不長。

到了日治時期,由於民生用水增加,加上當時具有官方性質的台灣拓殖株式會社,設立了嘉義化學工廠(今台灣中油煉製研究所),為此需要大量的工業用水。

於是在紅毛埤原址興建引入當代建築技術的蘭潭水庫,於1944年完工。「蘭潭」一名正是源自荷蘭人300年前在此地留下的足跡,頗有傳承意味。

蘭潭水庫與後來國民政府時代於鄰近興建的仁義潭水庫,至今仍肩負整個嘉義地區供水的重責大任。

有賴荷蘭東印度公司在嘉義地區的積極經營,即便400年過去,還是留下不少以各種形式存在的蛛絲馬跡。

例如前面提到的紅毛井,其所在位置便是「蘭井街」,其過去所屬的行政區則是「蘭井里」,蘭井里直到2010年才被整併入民族里。

此外位於嘉義市東區的王田里,也是來自荷蘭人在台灣實施的「王田制度」。簡要地說,就是將部分農田所有權劃歸荷蘭東印度公司所有,並將其租佃給漢人,抽取作物收成的十分之一為租稅。

由於當時的漢人與原住民將荷蘭東印度公司的台灣長官理解為「國王」,因此稱作王田。