位於中壢車站前,有著「桃園西門町」之稱的中平路商圈一景。普通人攝影。

位於中壢車站前,有著「桃園西門町」之稱的中平路商圈一景。普通人攝影。 中壢開始有漢人拓墾,可追溯到十八世紀初期,其時為清康熙末年。直到十八世紀後半出現大陸移民潮,中壢才跟北台灣的其他地方一樣,出現穩定並初具規模的漢人聚落。中壢最初的名稱為「澗仔壢」,「澗」指的是河流沖刷形成的谷地,而「壢」在客家語也同樣是谷地之意。

雖然在台灣帶有「壢」字的地名,其人口組成多以客家族群為主,然而對比中國大陸的客家原鄉,以「壢」為名的地方卻相當稀少,同樣的谷地地形反而多以「坑」為主。此外澗仔壢在過去是凱達格蘭族「澗仔力」社的所在地,因此「壢」究竟是大陸移民引入台灣,或者是融合原住民語所產生的新字,目前尚無定論。

隨著北台灣開發漸趨完善,淡水廳治竹塹城(今新竹市)與北部新莊、艋舺(今萬華)之間交流愈加密切,澗仔壢與桃園同樣因處於兩地來往之間的中繼站而得利,取其地理位置之意,改名為現今的中壢。

曾擔任過「按察使分巡台灣兵備道」,亦即當時台灣最高軍事及行政長官的姚瑩,其於清道光十二年(公元1832年)所著述的《台北道里記》,記載中壢「街民稠密」,意味著北台灣的人口已達飽和,資源也開始出現分配不足的問題。

從十八世紀末至整個十九世紀,漳泉與閩粵族群之間的紛爭在全台灣由北至南接連不斷,進入「三年一小反,五年一大亂」的動盪時期,而中壢也在此起彼落的衝突當中,出現了關鍵性的變化。

台灣北部樹林、新莊、水返腳(今汐止)等地械鬥失利的客家族群,均先後來到中壢避難,這也挑起了中壢閩籍族群的敏感神經。到了清道光六年(公元1826年),中壢爆發了一場閩粵械鬥,客家族群又被迫退到東北方向的石頭溪畔,築起土壘以自保,從此中壢便多了一個以客家族群為主的聚落。

先前的聚落成立較早,以「老街」稱呼,後來的客家聚落則稱作「新街」,石頭溪也就成為了今日的新街溪。

中壢新街的建立,讓往後北台灣的客家族群有了一個退守據點,加之初期積極招攬商賈有成,使得新街繁榮程度一時凌駕舊街,可惜好景不長,舊街又慢慢重回主導地位。但也正是新街的出現,成為今日中壢充滿濃厚客家色彩的主要原因。

經歷日治再到國民政府時代,中壢多了為數不少的外省移民,自眷村衍生的美食牛肉麵,如今也成為「中壢三寶」之一;也因為桃園各類傳統及高科技產業園區林立之故,湧入了超過13萬的東南亞籍移工,也讓中壢成為獨樹一格的「南洋特區」。

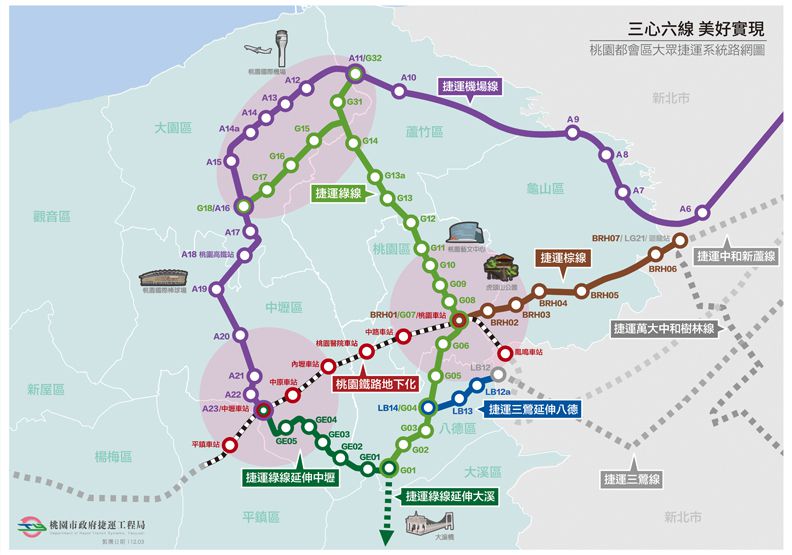

近年桃園的交通建設亦如火如荼地展開,台鐵、機場捷運再加上興建中的捷運綠線,將串起中壢、桃園以及近年政府大力推展的航空城計劃,過去所造就中壢、桃園各自發展的情況將不復存在,將會融合成一個大桃園都會區,桃園歷史也將寫下新的一頁。