圖/手機國家警報。鍾清堯攝。(示意圖)

圖/手機國家警報。鍾清堯攝。(示意圖) 針對強震時沒收到國家警報的情況,過去各界經常探究的可能原因,包括手機設定拒收警訊通知或緊急警報、手機軟體未更新等。因此民眾若想解決此問題,可先調整或確認手機的設定,只是當手機距離震央太近,或所在位置無基地台訊號,還是有可能無法及時收到國家警報。

此外,其實世界各國地震警報的啟動標準不同。如在日本,地震預警系統(Earthquake Early Warning,簡稱EEW)會在預計震度(地面搖晃的強度)達一定級別時發出國家警報。而根據日本氣象廳震度尺度,通常震度在4級或以上時,才會被當地認為可能對建築物造成輕微損害,屬於人們感到明顯搖晃的級別。

至於在美國,加州地震預警系統(ShakeAlert)則會根據地震的矩震級(Magnitude),以及預期對人員和建築物的影響來發出警報。一般情況下,若預計地震將導致中度到重度的搖晃就會發出警報。這通常意味著,地震矩震級約在5或以上。

有鑑於此,地震警報系統的目的是在地震波到達前提供短暫的警告時間,時間可能從幾秒到幾十秒不等,取決於地震發生地點與接收警報地點的距離。因此即使是較小的地震,只要預計會對某地區產生直接影響,就可能會觸發警報,反之收到時間也可能推遲許久或甚至沒收到。

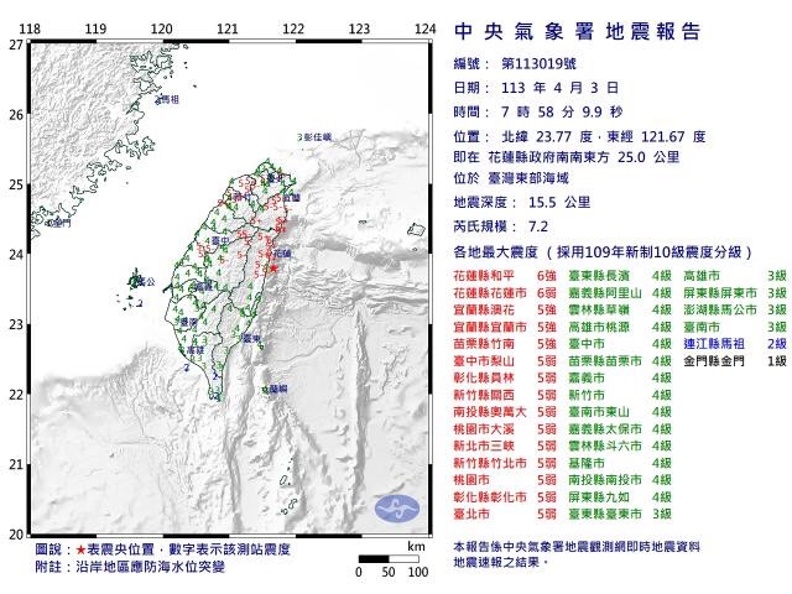

最後透過中央社過去的報導可知,地震測報中心主任陳國昌先前曾在震後公開提到,像是以台北為例,地震感受較大是因為「盆地效應」,可即便如此,台北震度照理也不會超過更靠近震央的地區,如宜蘭、花東等,所以未來若增加外海設置監測站,就有機會進一步加強對外海的監測。

另一名PTT網友先前也曾針對「為什麼那麼大的地震沒有警報」的議題來回應,內容提到,其實要在海底設置地震儀十分困難,陸地上有600座,可海底不到10座,所以發生於外海的地震經常出現推估不準的情況,也可能導致國家警報沒有發布。

接著他也進一步解釋整個運作過程。首先,地震發生的第0秒,地震儀尚未偵測到;爾後地震波在第0.1秒開始傳播,此時地震儀也還沒有感受到地震;地震發生後來到第3至6秒,地震儀陸續偵測到地震波,並回傳氣象局進行規模推估;在第6至10秒,要僅憑有限的推估結果,在時效內判斷都會區震度,如果會達到4級以上就會發布警報;10秒以後,地震波便會抵達都市區域,此時就可能出現「預估震度」與「實際震度」不同的情況,因此才會發生「居住地震度超過4級,但警報沒響」的問題。

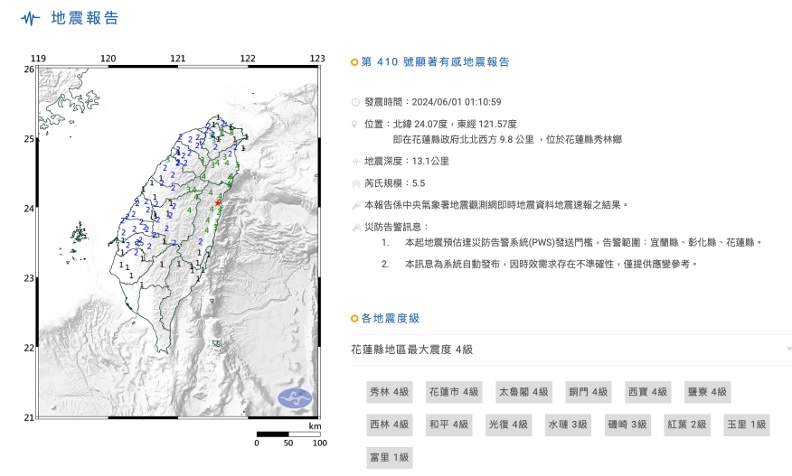

中央氣象署也表示,此次地震,實際震度達4級以上,但預估震度未達4級而沒有發布的區域有: 桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地。氣象署強調, 強震即時警報主要通報管道(PWS、學校通報、電視台插播)都有對外發佈,而PWS警報門檻為震度4級以上(pga25以上),部分地區預估震度僅3級(雙北預估pga約23.4),因此警報範圍未涵蓋到。