圖/柯文哲選前之夜聚集不少人潮,劉國泰攝。

圖/柯文哲選前之夜聚集不少人潮,劉國泰攝。 回顧2020年總統大選的得票狀況,蔡英文拿下817萬231票、得票率57.13%,韓國瑜拿下552萬2119票、得票率38.61%,宋楚瑜則拿到60萬8590票、得票率4.26%。接著看看政黨票,2020年民進黨拿到633萬2168票,國民黨則拿到563萬3749票。

2020年在大環境影響下,民進黨大選期間主打的「芒果乾」護國牌成功發酵,從選舉結果來看,蔡英文個人的支持度明顯大過整個民進黨,差距183萬8063票,代表的是對蔡英文本人的信任,也可以解讀是所謂「投人不投黨」的中間選民。

這次賴清德拿到558萬餘票,得票率勉強跨過4成,政黨票也只有497萬餘票、得票率36.16%。雖然賴的票依舊比民進黨多,但相比上一屆的蔡英文大幅萎縮。近一步從整體總統選舉結果來看,投票率2024比2020年少了約4%,但第三勢力從拿下60萬票的宋楚瑜變成拿下369萬票的柯文哲,代表的也是蔡英文身上有不少中間選民支持者流向柯而非賴。

有趣的是,國民黨陣營的侯友宜,更創下有史以來首次,出現總統候選人得票數少於政黨得票數的情況,侯康配共拿下467萬1021票,但國民黨的政黨得票數是476萬4293票。「黨大於人」代表侯康這個「品牌」的吸引力不夠、難以突破同溫層,只能吸引到鐵桿藍粉的支持。

從中間選民的投票動向也可以看出,藍綠兩黨若只耕耘現有鐵票,可能會導致基本盤在未來流失。

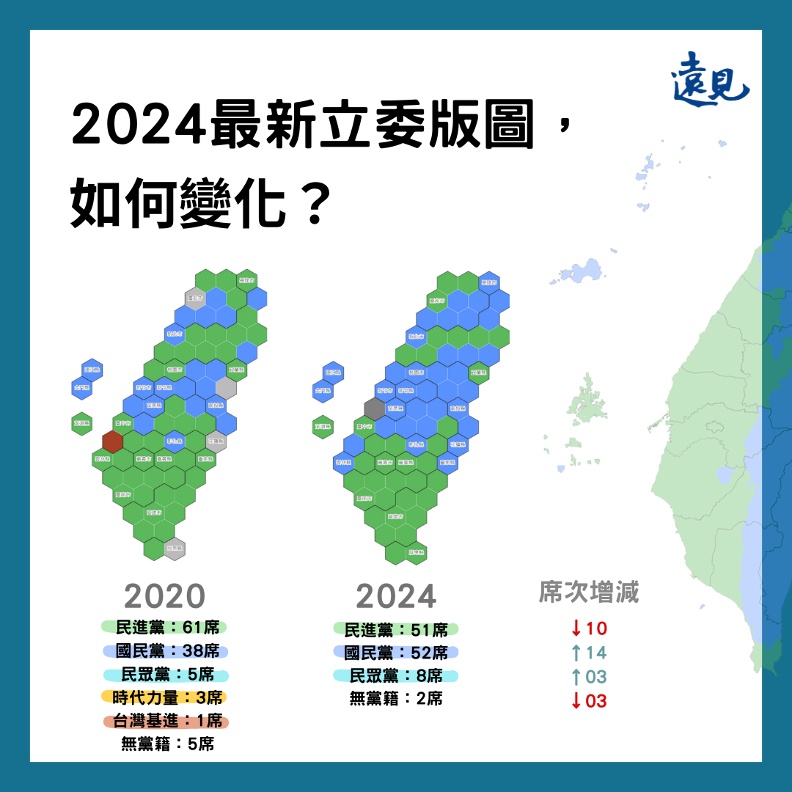

國會部分,區域立委民進黨丟失10席,席次剩下51席;國民黨則重回國會最大黨,總計拿下52席;柯文哲領軍的民眾黨雖然在區域立委全軍覆沒,但政黨票得票率翻倍成長到22%,取得8席不分區立委,穩固關鍵少數、第三勢力的地位。三黨不過半的國會生態,從執政的民進黨角度來看,未來4年絕對是充滿挑戰。

背後原因眾多,但考量到今年選舉熱度不若上屆,中國一改策略不再明目張膽介選,加上整體「換人做做看」的氛圍強烈,還有民眾黨這一股更受年輕人喜愛的新興勢力抬頭,讓今年選舉的選票分布較為平均。種種因素影響之下,賴清德從選舉開始步伐就略顯蹣跚,沒有外界預期的活力,繳出的成績單僅能算是勉強及格。

2024年選舉從一開始,賴清德團隊就非常著重陸戰的經營,一改近年選舉多以網路聲量為考量的出發點。這並非說賴清德偏廢網路聲量,該做的節目、影片、圖卡等等,依然是一應俱全,但相較過去蔡英文靈活的操作方式,賴的網路作戰確實較為保守。

從選舉尾聲階段就可以看出來,蔡英文先是號召英粉舉辦「人蔘好彩投,應援之夜」,整場活動全是滿滿年輕人,就是在今年選舉賴清德的場子看不到的。此外,「在路上」廣告發出後,蔡英文、賴清德、蕭美琴三大巨頭合體確實振奮支持者,但這僅限於同溫層,真正讓賴獲得年輕人關注的,反而是後續的梗圖二創,幾乎是以洗版的方式攻佔各大社群媒體。

一連兩波的操作,確實也幫選舉後期有點進入「一灘死水」的賴清德選情,注入一股不一樣的活力,網路討論度也一口氣飆漲。搭配上賴團隊本就擅長的陸戰,才讓賴的選情有了成長的空間。

事實上,這次賴清德只拿下4成左右的得票率,意即有6成民意站在賴的對立面,選舉結果只能以「慘勝」形容。蔡英文2016、2020連兩任總統,都取得超過5成的得票率,上一次總統選舉未能獲得超過5成得票率要回溯到2000年時的陳水扁。

這也代表,賴清德將迎來一個「雙少數」的執政環境,首先是面對國內民意有高達6成不支持他擔任總統,接著在立法院民進黨也未能過半。辛苦選上總統後,接著就要面臨挑戰重重的執政初體驗。