圖/電影《芭比 Barbie》劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。

圖/電影《芭比 Barbie》劇照。取自Yahoo奇摩電影網站。 早在1952年前,西德一間即將上市的小報《Bild》,因當時版面有許多空缺,於是編輯特別找來插畫家Reinhard Beuthien,希望他能以漫畫方式來填補。

豈料,Reinhard Beuthien交稿的主題,是一名在家愛哭鬧搗蛋的寶寶,相當不合編輯胃口,於是慘遭無情退件。

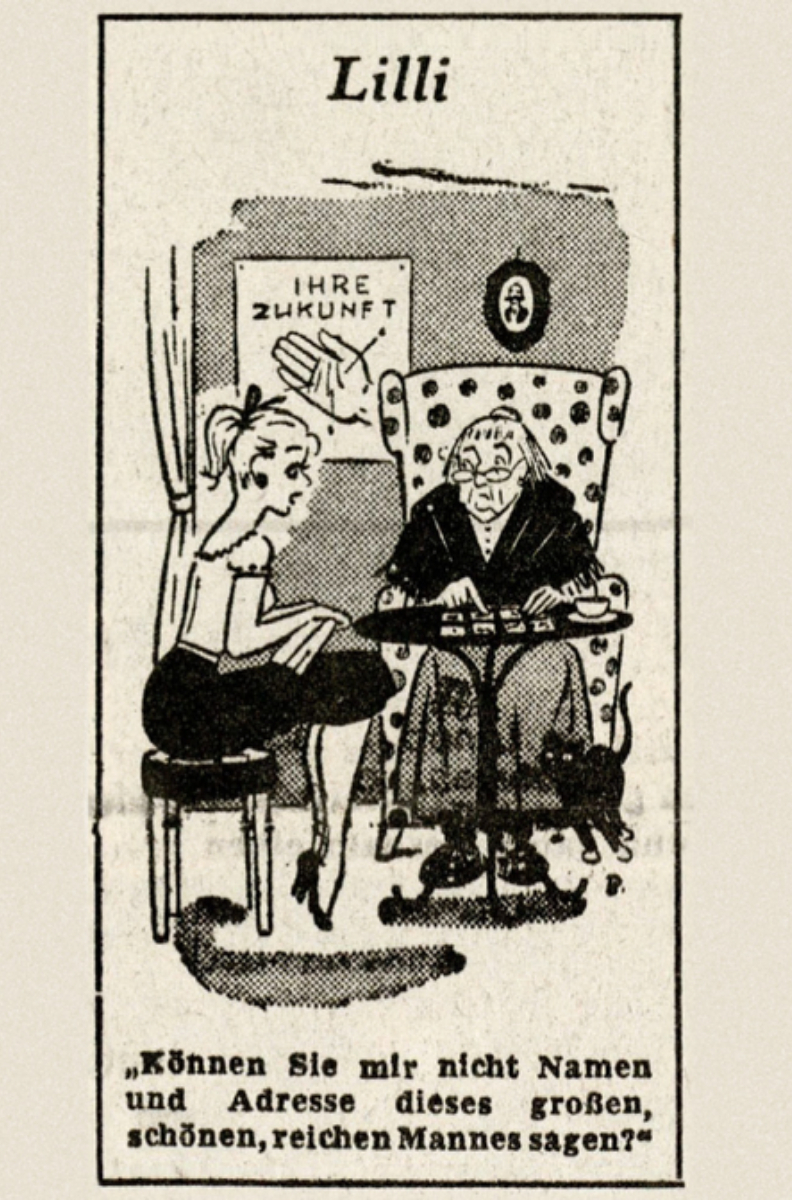

就這樣Reinhard Beuthien臨機一動,乾脆改畫作風大膽,身材火辣的金髮女郎「Lilli」,就像下圖,身材婀娜多姿的美女坐,用性感的外貌與堅定的語氣,詢問算命師「妳可以給我這位高富帥男人的名字和地址嗎?」台詞充滿著美式幽默。

就這樣金髮尤物「Lilli」,當時很快隨小報《Bild》熱銷而火紅,也或許,德國當時因為剛進入戰後時代,社會充滿百廢待興的氛圍,於是獨立自主、善於調情,又勇於表達自我,對人事物一切都無所畏懼的淑女,獨特性格特別受大眾青睞。

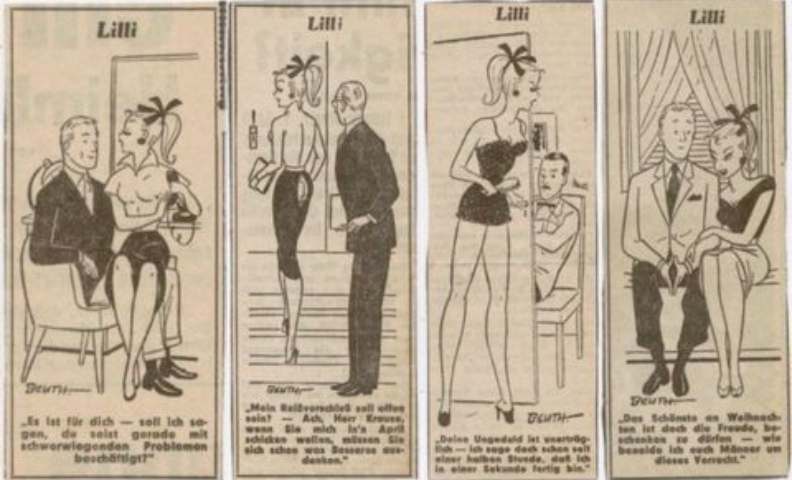

加上「Lilli」很愛週旋在不同男人之間,懂得運用自身美貌來獲取好處,好比一張漫畫裡,「Lilli」因穿著裸露,以2件式比基尼現身於沙灘上,結果遭一名警察告誡後,她絲毫沒有悔意或慚愧,只是挑逗地回嘴「沒問題!那我要把哪一件脫掉呢?」

而且「Lilli」也總是很坦誠地說出人生價值觀,例如「對我來說,生活裡沒有一個又老又禿的男人很簡單,但對我的假期預算來說卻不」毫不掩蓋自己追求物質生活的想法。

當時,「Lilli」如此鮮明的人設,不僅廣受民眾熱愛,也成了西德當地,大街小巷最夯的「虛擬人物」,幾乎處處都可見其美麗倩影。

針對這股熱潮,很有商業頭腦的小報《Bild》,隨即想推出「Lilli」的週邊商品,並請來O&M Hausser玩具公司的Max Weissbrodt,以漫畫中「Lilli」的形象,打造出真實的塑膠娃娃。

就這樣時間來到1955年,小報《Bild》的「Lilli」塑膠娃娃,以30公分、19公分2種尺寸出爐,要價落在7.50馬克到12馬克之間,其實就玩具來說稱不上便宜,畢竟當時在德國,民眾平均月薪也才約200至400馬克。

不過這款小報《Bild》的「Lilli」娃娃玩具,也因為做得相當擬真,皮膚白皙光滑,顏值又很高,頂著當年最時髦的妝容,如高聳的眉毛、濃黑的眼線,打造出彷彿會勾魂的貓眼。

加上「Lilli」娃娃的衣服還可任意穿脫,隨買家把玩,且多販售於報攤、酒吧,因此也有人形容,「Lilli」娃娃是成年人玩具的鼻祖。

但其實喜愛「Lilli」娃娃的群眾年齡層很廣,因為過往,除了可愛的布偶娃娃外,小女生很少能擁有這麼「美」的娃娃。

況且愛美是女人的天性,能夠換裝的「Lilli」娃娃,自然讓大小女生都瘋狂,於是也漸漸風靡在孩子圈,或著有年輕人送給單身派對的準新郎,亦或拿來作為車內的流行吊飾。

或許正如芭比娃娃風情萬種的特質,其前身爆紅後也激起正反兩面的評價聲浪。

像是「Lilli」娃娃從西德外銷到歐洲各國後,有人痛批性暗示過於強烈,且拜金主義氣息濃厚,根本不該讓小朋友玩;當然也有人認為,玩具無須過度檢視,因此欣然接納。

緊接著關鍵時刻來了,人正好在歐洲旅遊的芭比娃娃創辦人Ruth Handler,在發現美豔的「Lilli」娃娃,具有完美顛覆傳統「Baby娃娃」的概念後,便二話不說,憑著肯定大賣的直覺,買了好幾隻「Lilli」娃娃飛回美國,並重新設計,讓地表第一款「芭比 Barbie」娃娃在1959年的紐約和世人見面。

可不得不說,「芭比 Barbie」娃娃2.0的外觀,幾乎和「Lilli」娃娃無二致,頂多身上有一些小細節不同罷了。

與此同時,「Lilli」娃娃的名氣也延燒到亞洲的香港,很快的當地也跟風推出港版芭比,模樣同樣誘人且作風淡定,態度甚至還不可一世。

至於為何要命名為「芭比 Barbie」?原因很簡單,因為Ruth Handler的女兒就叫做「芭芭拉」,所以成了靈感;爾後幾年,Ruth Handler再推出「芭比 Barbie」娃娃的男友「肯尼」時,同樣拿兒子來命名。

由於過去全球不存在網際網路,所以西德原創者是過了好一陣子才發現,「芭比 Barbie」娃娃在美國超級火,也赫然驚覺,自己的「Lilli」娃娃遭山寨、靈感被剽竊,不知何時「移民」到了美國。

但小蝦米對抗大鯨魚不易,面對「芭比 Barbie」娃娃背後強大勢力美泰兒公司(Mattel),想打官司勝訴,機會根本微乎其微。

當年創造「Lilli」娃娃的Max,提出訴訟後也慘敗收場,這也讓美泰兒於1964年,正式獲得「芭比 Barbie」娃娃的版權。

而創造出「Lilli」的最初插畫家,無論筆下再推出什麼人物角色,如「Gigi」女郎等,都確實無法再像「Lilli」那樣帶來時代奇蹟。

也許是因為,無論「芭比 Barbie」娃娃還是「Lilli」娃娃,它們都不只是玩具,而是將當代社會的主流態度具象化,並存現實殘酷與掙扎矛盾的意涵,以及時下女孩對自我認同的看法,無形中,也突顯出過去國際之間戰後的運作方式。

但其實伴隨電玩科技與時俱進,玩具品項愈來愈多元,美泰兒(Mattel)2022年Q4營收、獲利都不如預期,2023年上半的「芭比 Barbie」娃娃庫存也很高,慘澹營收依然持續下滑。

所以有人認為,芭比娃娃這次能靠電影再度翻紅,打開知名度,成為人手一支的玩具,並帶動品牌業績成長。

可華爾街分析師的看法卻不樂觀,直言「芭比 Barbie」娃娃榮景可能是曇花一現,要到2023年Q3 9月29日前,才能看到銷量明顯提振,也預估美泰兒預定26日發布的2023年Q2業績,應該還沒有顯著成長。

另外還有一大關鍵,可能會讓「芭比 Barbie」娃娃又墜神,即電影內容明顯是給大人看的,並非鎖定美泰兒的兒童目標市場,甚至還被歸類為13歲以下兒童不宜觀賞。

所以芭比娃娃想抵抗全球通膨、原物料成本大增、消費者花錢縮手、零售通路變少等難題,如玩具反斗城店面,在台灣僅存11家等窘境,美泰兒仗著電影大賣就想削減庫存,恐怕難上加難。