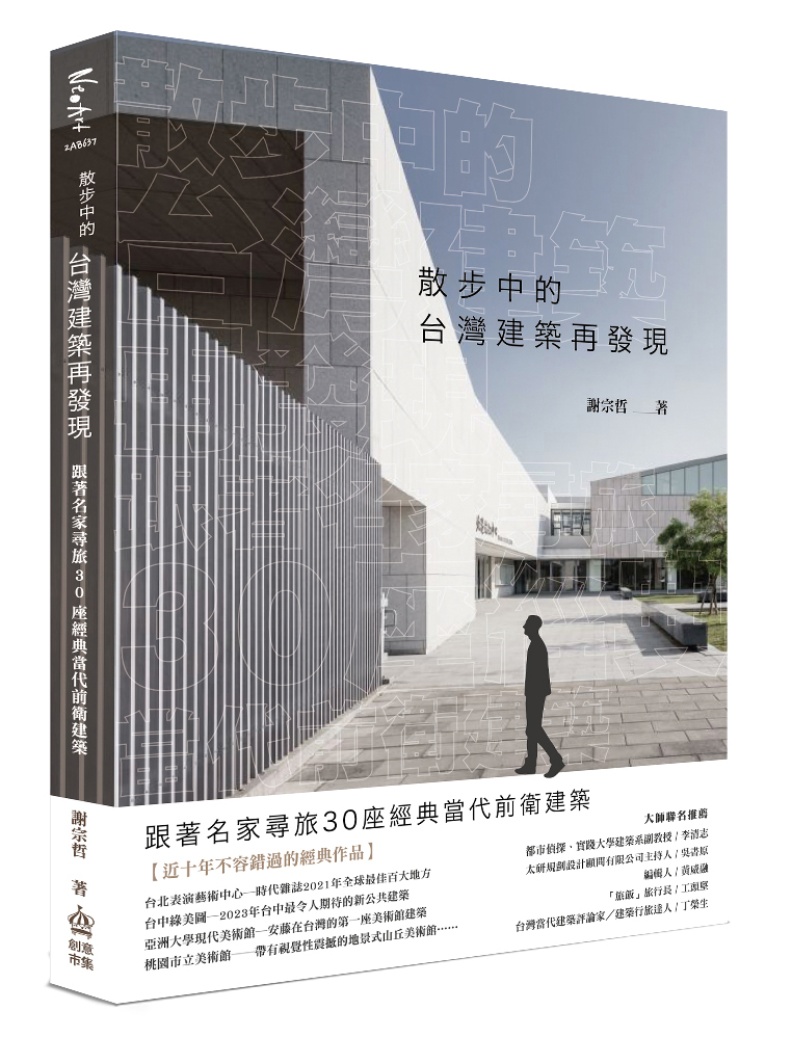

圖/取自書籍《散步中的台灣建築再發現:跟著名家尋旅30座經典當代前衛建築》創意市集提供。

圖/取自書籍《散步中的台灣建築再發現:跟著名家尋旅30座經典當代前衛建築》創意市集提供。 對於設計建築師,能夠以六角形作為主題的形式,用幾何相似形的手法,從基本視覺到平面、立面的構成,及發展出來的單元空間與量體在水平向度的延展和立體向度的疊積,再加上全區地景的統合度,令我感到驚豔與佩服。

坦白說,我個人對於這棟建築本身並沒有過度的嫌惡感,或者說我對這建築並沒有任何特殊的感情。

實際上對於這個位於愛河出海口的基地位置,即從高雄市區往鹽埕區的必經之路上這節點有著一份深刻的情懷,也就是說對於場所的認同度大大超越了眼前這棟被戲稱為全世界最大的馬桶建築(就最終造型來說倒有幾分神似)。

這麼說來,當初這個重要的建築競圖在正式啟動時,我曾親自為現在已經貴為京都大學建築系教授的平田晃久先生來這基地現場做解說。

回想起來,兩個大男人一起漫步在愛河畔似乎有那麼一些些詭異,卻也因此建立起我與這位日本當代前衛自然系建築家的一份情誼。

落成後來前往現場幾次,其中印象最深刻的是在夜間來到主要建築量體旁,從港邊往愛河對岸的亞洲新灣區方向眺望,突然有了一種在2003年前往上海外灘朝聖的既視感。

高流Play!高雄流行音樂中心港灣聚焦

那是一座有著過往歷史的國際都市,夾帶著全新的經濟活力,朝新世紀的未來邁進的某種昂揚感,即便當時望過去的浦東陸家嘴摩天高樓還只是剛開始的零星幾棟,但空氣中卻漂散著幾許激情與浪漫的寫意。

今日,我卻在高雄流行音樂中心與高雄港邊的緊緻聞到了相似的氣味,這無疑已經成為高雄這座海洋城市邁向未來,甚至是前進宇宙的前衛建築基地了。

回到建築本身的討論,由西班牙建築師團隊曼努埃爾‧蒙特塞林(Manuel Monteserín)以六角形作為空間基本單元進行設計發展而成的量體。

構成基地位於高雄港11-15號碼頭(真愛碼頭、光榮碼頭及苓雅寮車場),占地約11.89公頃,主體包括海風廣場、音浪塔(室內大型表演場館)、鯨魚堤岸(6間小型展演空間)、珊瑚礁群(複合商業空間)及周邊附屬設施。

就其在2021年開放、呈現於世人眼前的完成狀態來說,仍相當具有魅力且彰顯其作為全新城市地標的存在感。

在其以六角形結晶單元長出的造型(包括音浪塔的立面和珊瑚礁群的屋頂系統),可以說既有機又帶給人某種難以言喻之振奮及驚喜的未來感,作為城市奇觀與Icon的面向上有了絕佳的效果。

其實無論是蜂巢的有機構造、或是冬天降雪的雪花結晶,以及「超人」這部電影中,力量來源的宇宙礦石水晶等等,都可以找到彼此均是透過六角形元素所組合而成的共通性。

這或許可視為一份來自宇宙剛剛誕生之際就已經存在的遙遠記憶吧,因此身為自然界一部分的人類,能夠在這種空間的遮蔽與包覆下既感到熟悉,卻又同時感到新鮮而獵奇。

由於全區是透過配合海洋意象再加上是以幾何相似形的邏輯作一氣呵成的造型與巨大結構尺度演出,因而能夠帶給人們在視覺感官體驗上的劇烈震動、共鳴及無與倫比的震撼力。

這似乎也證明荷蘭建築巨匠庫哈斯(Koolhaas)在談及關於當代城市建築的Bigness理論──他表示當建築大過一定尺度之後,那些建築古典傳統中所重視的比例及美醜上的討論都將失去效力。

在這個以資本所堆砌而成的均質空間,「巨大」成為這裡面最極致而崇高的美德。雖然戲謔,但在高雄海洋流行音樂中心的體驗卻給了我絕妙的印證。

建築師團隊表示,他們希望打造一個異質建築共存的設計景觀,讓這裡的每棟建築都能回應其特定機能、屬性與都市語境(Urban Context)。

當中還刻意為每棟建築做出可愛的命名,例如鯨魚、海豚等,試圖賦予高雄市民們超越過去的僵硬框架下的一份與海洋連結的親密感受。當市民們以這些暱稱去認識每棟建築時,也得以催生出某種另類的對話。

建築師從競圖階段到建築體施工計畫及管理持續關注的重點在於如何打造出一所全新的公共空間。因為公共空間是市民日常生活不可或缺的決定性關鍵,因此將現場音樂展演空間(鯨魚堤岸)的甲板設計成綠色的山丘,讓市民在漫步之際可以望見港口和大海。

展覽中心(珊瑚礁群)則以六角形屋頂容納大型開放區域,來滿足各類活動的開展與需求。

而最令人期待的可能是在高雄愛河河口所打造的巨大市民公園,上頭種植了上千棵樹木,相信在台灣潮溼的熱帶氣候加持下,能夠早日成長作為都市之肺而茂密蔥郁的雨林。

高雄海洋流行音樂中心

地 址:高雄市鹽埕區真愛路1號

電 話:07-521-8012

開放時間:週二至週日10:00-22:00

官 網:https://kpmc.com.tw/

本文節錄自《散步中的台灣建築再發現:跟著名家尋旅30座經典當代前衛建築》書摘,創意市集出版。

作者簡介|謝宗哲

建築旅人/詠者。日本東京大學建築博士(2007)。現任Atelier SHARE(享工房有限公司)代表 。曾任亞洲大學專任助理教授(2008~2015),並層任教過交大建築所、東海建築系、中原建築系等建築名門。

主要著作:《美聲涵洞 臺中國家歌劇院應許未來》《日本當代前衛建築:自然系》、《 Pioneer Forever 建築家伊東豐雄》、《構築的群像-台灣當代建築家訪談集》、《台灣集合住宅的未來預想圖》、《Lose Paradise-失落的威尼斯紙上建築提案》等。經典譯著:《建築誕生的時候》、《西澤立衛對談集》、《關於現代建築的16章—空間、時間以及世界》、《邁向建築的軌跡—日本建築家的畢業設計》、《旅。建築的走法》、《伊東豐雄的建築冒險記10則》、《安藤忠雄的都市徬徨》等。