圖/取自Unsplash,攝影:Kelly Sikkema。

圖/取自Unsplash,攝影:Kelly Sikkema。 台灣從2020年開始,人口即呈現「死多於生」的負成長狀態,且差異逐漸拉開,從2020年的7907人、2021年的2萬9912,到了2022年更是來到6萬8244人,每年都創歷史新高。

進一步細究統計資料,2022年新生兒僅13萬8986人,折合年粗出生率為千分之5.96,首度跌破千分之6,是內政部開始統計人口資料以來新低。死亡數20萬7230人,折合年粗死亡率為千分之8.89,也是自統計以來死亡率最高的一年。

目前國際間認定生育率要達到2.1,人口才不會因為世代更替而減少;但事實上,許多先進國家都面臨生育率過低的問題,日本、德國、美國、英國等,幾乎能想得到、普遍認定是先進國家者,都無法達到這個數字。

而根據國發會資料,台灣自1984年起平均每位婦女生育數少於2.1人,2003年總生育率降至1.3人以下的超低生育率水準。從發展趨勢來看,台灣的生育率不斷下滑,距離穩定維持人口更替的2.1生育率,愈來愈遠。

而生育率不斷下滑,會讓整體人口成長失衡,加速高齡化社會的到來,讓扶養比上升、加重勞動人口的負擔;此外,少子化更會帶來的勞動力短缺問題,還會進一步影響整體GDP、稅收,是國家發展的重大考驗。少子化、低生育率等如同惡性循環般,會不斷侵蝕社會與國家發展。

中央政府投入少子女化對策的計畫經費逐年增加,今年已經突破千億之譜。

根據資料,從公務預算、特種基金預算到特別預算,少子女化對策經費自2018年的193億成長到2023年的1088億;經費分配以育兒津貼、托育補助、就學補助為主,生越多胎補越多、育兒津貼和托育補助取消排富等,都對新手爸媽有直接的幫助。

各縣市首長也紛紛兌現競選政見,像台北市生育補助加碼至4萬全台最高、高雄市也加碼至每胎3萬,低收入戶還有坐月子到宅服務、新竹市則是從凍卵開始補助起,提供職場女性更多選擇。

但何以經費越多,生育率仍舊低迷不見起色?事實上,看看世界各國都積極推出政策鼓勵增產,但生育率仍不斷下滑,就政策面上來說,或許很難有一個國家真的敢自豪喊自己的出生育政策是成功的。

不論是生幾胎給多少錢的直接性補助,還是用做整體硬體環境的改善,似乎都難以說服新婚夫妻願意在走入家庭生活後,再生一個小寶寶。或許,真正的原因是在於整個職場環境與文化,越來越不利於家庭生活。

過去生育的重責大任都落在女性的肩膀上,在苦心完成生產並且在生理上復原到能夠工作,第一關要面對的就是充滿不確定性的職場。此外,在生完小孩之後,嬰幼兒有一段時間是需要時時刻刻關照,亞洲職場在這方面的健全度就相對落後於歐洲。

根據104人力銀行在國際婦女節發布的調查,發現企業普遍低估女性在職場上的壓力,台灣女性自評壓力為5.9分,壓力呈現中高度,可企業卻認為,女性職場壓力僅接近中度4.9分。

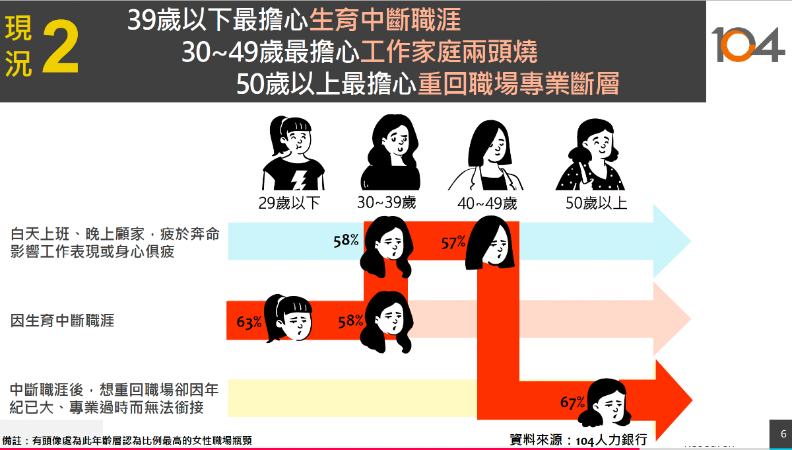

其中有未滿12歲小孩的女性,壓力來到6.3分最高。調查也指出,女生職涯3大瓶頸可大致分為:55%工作家庭兩頭燒(30~49歲女性最擔心)、54%因生育中斷職涯(39歲以下女性最擔心)、48%中斷職涯重返職場,出現專業斷層(50歲以上女性最擔心)。女性工作者也期待公司能提供托嬰,以及彈性工時、混合上班模式等措施。

以上皆顯示女性壓力來源與育兒脫不了關係,前述狀況導致的「不敢生」,確實可以透過經費的挹注、要求企業改善職場環境來解決。但若是「不想生」,政府到底該怎麼做?

有的新婚夫妻就是不願意、壓根不想生,與生小孩相比,更傾向快樂的2人世界,還有養寵物取代生小孩的趨勢,若是這樣,再多的補助也都枉然。