圖/取自Unsplash。攝影者Yustinus Tjiuwanda。(示意圖,非內容畫面)

圖/取自Unsplash。攝影者Yustinus Tjiuwanda。(示意圖,非內容畫面) 【 文章時間:2022年11月22日 】

最近新竹高中、新竹女中2校學生模擬投票選新竹市長,結果民眾黨高虹安高票勝出,讓許多綠營支持者崩潰無法接受,但這正說明了,年輕人常會帶來顛覆性的想法,而這群高中生,正是有機會享18歲公民權的未來選民。

其實不少人,對18歲公民權仍存有疑慮,像是近期柬埔寨打工詐騙,傻傻相信的國內年輕人就不少。他們是否在這年紀,已培養出正確了解候選人的智慧?令人擔憂。

因此,也讓這次和九合一大選一同舉行的「18歲公民權」修憲案公民複決公投,充滿爭議。

回歸源頭,「18歲公民權」到底是什麼?它指的是,修改憲法中20歲才有選舉權的規定,將年齡限制下到18歲。

這是立法院各政黨唯一有共識的修憲案,且在2020年,立法院已三讀通過民法修正案,將民法上的成年下降至18歲,預計在2023年生效。

若年底的公民複決也通過,18歲將全面擁有,現行20歲成年人所擁有的義務及權利,包含選舉、罷免、創制、複決。

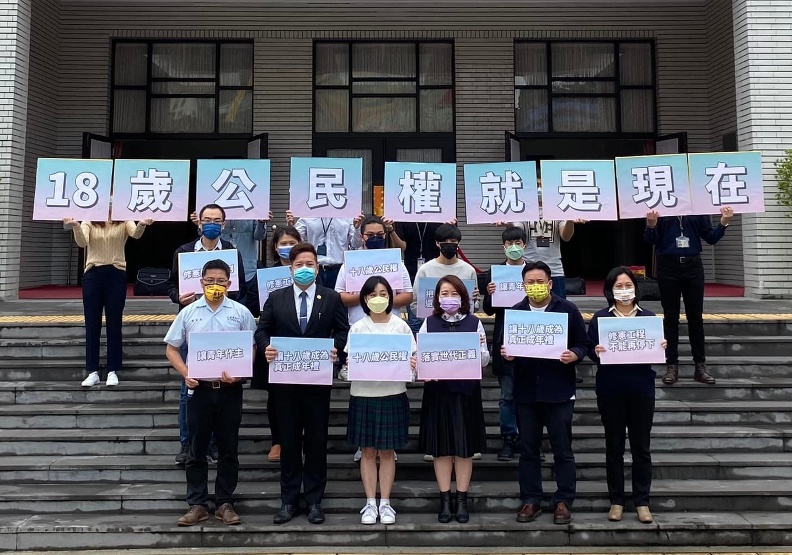

雖然在立法院院會以109人出席、109人贊成、0人反對與棄權,通過「18歲公民權」修憲案,朝野共同展現出高度共識,但進到公民複決,卻不是這麼樂觀。

在網路上常見的反對意見包括「18歲青年大多未經社會歷練、心智不夠成熟、決策力不足」;就算不是直接反對「18歲公民權」,也認為現階段的「學校公民教育不完善」,青年在投票前,沒辦法獲得深入知識及對公民權的認知,認為「應該以先推動公民教育為首要任務,而非直接修憲」。

許多反對者擔心,年輕人容易被煽動,就像近期柬埔寨打工詐騙事件,很多有心人士就是看上年輕人的單純,以不實資訊誘騙。

近年選舉狀況更是複雜,除候選人本身的形象、條件和能力外,候選人背後代表許多推動的議案,議案牽涉到國家未來、社會變動,甚至是利益分贓,都叫人不免擔心。

更讓反對者擔心的是,學校也沒有針對這現象增設課程「不成熟就會太相信別人,認為是朋友就不會害他,然後對別人推心置腹;成熟就是要能辨別是非,不要人云亦云」除社會經驗能加強看人眼光外,在現代辨別資訊真假的能力也非常重要。

就連部分年輕人也不抱信心,例如大學生接受採訪時提到,雖然年輕人擅長從網路上獲得資訊,可資訊通常都太過片面,無法深化知識,塑造出完整的價值觀。

面對來自家長、民眾對「18歲青年智識成熟度」的擔憂,壯闊台灣回應,即使是20歲以上的人,也無法保證有足夠判斷力,重要的是,社會必須提供足夠資訊,以及開放的討論空間。

目前台灣法律,多以18歲作為分水嶺,滿18歲後,就必須負起全部義務,如《兵役法》。

法律都是立法委員制定,但18歲以上未滿20歲的公民,卻無法透過投票表達意見,等同他們的權利義務,完全掌握在他人手上,形成權利義務上的不公平。

現在若青年想表達意見,就必須走上街頭抗議。因此修憲意義並不僅在於取得投票權,而是將青年納入社會政策的討論體系中,深化民主。

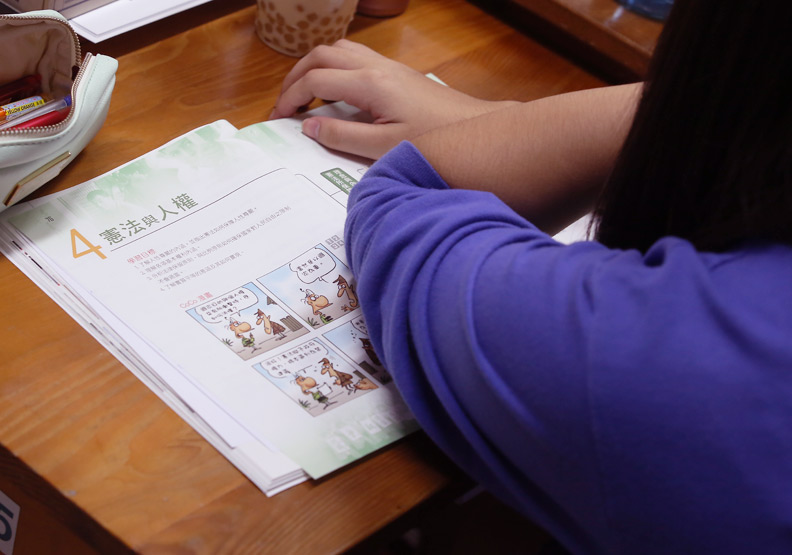

全國家長聯盟雖支持18歲公民權,但在修憲案通過立院後,也表達了他們的擔憂,認為學校必須更加強民主、人權、邏輯等課程和宣導,且必須深入青年的生活,讓高中生了解到自己即將18歲,未來成年能享有哪些權利和義務。

除學校教育外,如何將公民教育落實到日常也相當重要。

長期從事人權研究的台大公衛所助理教授兼法律白話文資深編輯李柏翰表示,台灣人權教育尚未落普及,不僅人權教育,情感教育也是公民養成非常重要的一部份。

隨著我們面對的議題愈來愈複雜,單一議案可能牽涉到不同領域,如能源、食安公投等。

不僅青年,連有社會歷練的人都需要花時間精力去了解,提早了解社會的複雜、學習分辨是非,對青年及台灣的未來都有正面助益。

因此在這個時代,全民都需要更多民主、人權等公民教育,來幫助我們做出正確選擇,與跟自己不同立場的人溝通。

李柏翰說,人權教育是理性面,提醒大眾有什麼權利義務和救濟;但很多時候生活充滿感性,這時候民眾就需要情感教育,培養一個可以共感的公民,理解他人為何反對、要怎麼溝通才能讓他人理解。

李柏翰透過課程設計及編著專書來推動人權教育。他的課堂上,學生發言比例比老師講課多,且學生求知慾旺盛,在課堂辯論中達成思想的碰撞。

李柏翰表示,現在學生其實很擅長運用資源來得到答案,並非完全被動地接收訊息,他不認為年輕就代表不成熟。希望將這個討論模式,拓展至社會議題場域。

而他長期參與的「法律白話文運動」,也是民間社會推動公民教育的重要力量。

團隊以日常生活中的事件剖析裡頭的法律與人權議題,並在留言區、社團群組與讀者討論。

他們的受眾主要都是年輕人,能看見有互動的年輕人很樂於分享,思想在這樣的開放場域中,互相碰撞出火花,是社會的良性討論。

至於資訊太過片面的課題,並非只有青年才會面對到,而是整個社會的危機。在法律白話文共同編著的新書《公民不盲從》中就強調「人民有參與民主政治的權力」。

李柏翰認為,正是因為人權教育缺乏,使人們無法意識到「這是我的權利,不是國家施捨」。

所以他在書中每章的最後增加思辨環節,希望讀者並非一味接收知識,而是有自我反思與應用的空間。

目前各政黨都積極辦理「18歲公民權」的說明會與選民溝通,強調這項修憲案能讓面臨高齡化社會的台灣,有更多不同的聲音,平衡愈來愈向高齡決策者傾斜的社會。

這次的修憲案,點出跨世代都面臨到的民主考驗,溝通的過程是提升全台公民意識的最佳時機。深化民主、攜手青年打造成熟的公民社會,需要大家一起努力。

《遠見》原文連結:https://www.gvm.com.tw/article/96600