圖/公視時代劇《茶金》劇照。取自臉書「茶金 Gold Leaf 公視戲劇」。

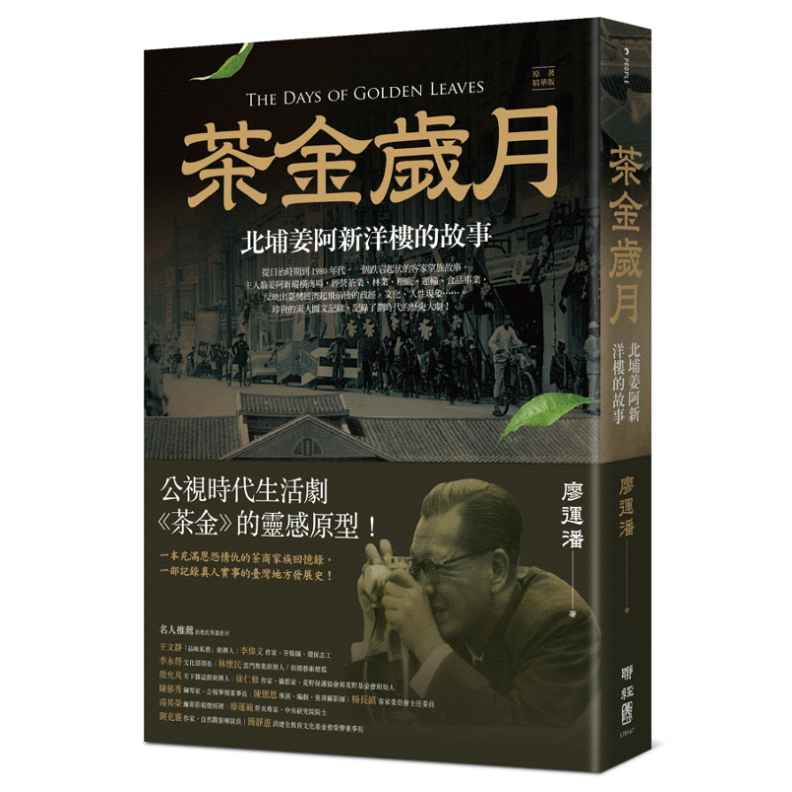

圖/公視時代劇《茶金》劇照。取自臉書「茶金 Gold Leaf 公視戲劇」。 為完整記錄畢生所見所聞,1996年之後,《茶金歲月:北埔姜阿新洋樓的故事》一書作者廖運潘,透過驚人記憶力與觀察力,完成《想到什麼就寫什麼》共9冊、近130萬字。

內容不僅將70年前的台灣,從茶金到茶土、茶狗屎時期的人們,在動盪不安時代下找尋自己生存之道的故事與心境,刻劃得栩栩如生,同時還將當年其岳父姜阿新,從富商淪落到棲身小屋一角,體悟到人情冷暖,卻也從無怨言的身影,一五一十的描繪下來。

儘管往事已矣,俱隨星移更迭,北埔洋樓的陰霾早已散去,但本書主人翁姜阿新縱橫商場,經營茶業、林業、糖廠、運輸、食品事業,在在都反映出台灣經濟起飛前後的政經、文化、人性等現象。

故事中北埔姜家歷經榮華、苦難,家族親友間的聚散離合,更印證世間悲歡紛擾是日常亦是無常。

以下就來看看,廖運潘這本劃時代歷史著作,以第一人稱視角描述的關於北埔姜阿新洋樓一則小故事。

為了茶菁價格問題,我至少有2次與岳父激烈辯論的記錄。

1958年3月下旬,我在南投縣埔里鎮的新設茶廠協助春茶作業,廠長是明治天皇彭水德,技師是彭榮壽。

埔里廠設在鎮西牛眠山麓。我們原料區域屬於新生茶區,產量有限,因而不得不吸收鎮東及隣鄉魚池、日月潭一帶的茶菁。

該區大部分是日治時代日本人直營的阿薩姆茶畑,戰後由台灣農林公司接收,並出租給當地農民耕作,茶農依照租約繳納實物,其餘茶菁也賣給農林公司魚池茶場。

看更多 》華燈初上媽媽桑揭「條通魷魚遊戲」國旅追劇地圖喝茶金看斯卡羅

那時候的農林公司財務困難,上年度茶菁款未付清,新年度又賒欠,且收購價格偏低,茶農為求生存,除繳納畑租以外的茶菁,不得不另尋出路。

埔里鎮另有一家叫做東邦的茶廠,該廠在西邊小埔社擁有自營茶畑一百甲,製茶能力也不如永光埔里廠,因此我們得到漁翁之利。

起初,比較接近埔里鎮的紅仙水、牛洞、挑米溪附近茶農,用腳踏車載運茶菁到廠來試賣,不久出現多位茶菁販子,在日月潭周邊魚池鄉茶區大量收購茶菁轉賣給我們,其數量在盛產期遠超過我們工廠製造能力。

看更多 》台劇《茶金》、捷運詩愛用!宜蘭專屬字「蘭陽明體」領先全台?

埔里廠一天24小時的茶菁消化能力是8千斤,勉強一點可容納1萬斤,但連續幾日進廠量超過1萬2千斤,按照正常加工速度,每日勢必剩下2千多斤原料無法處理,而茶菁擱置時間不能太久。

前一天進廠的舊原料未處理完畢,新的茶菁又進來,每日累積剩餘原料愈來愈多,加工原料的鮮度愈來愈差,很可能嚴重損及全季紅茶的品質。

此一事態,迫使我非做出徹底解決困境的決斷不可。

最簡單方法是停收茶菁一天,但這可能使茶農走投無路,而往後仍要靠他們提供原料,所以此路不通。

何況他們也可以把早一天摘下的茶菁,混在第二天新摘原料一起送過來,讓我們解決累積原料的前功盡棄,我想唯一可行之道是,以減少工序的做法消化源源而來的大量茶菁,所引起的品質惡化和步留減低損失,由茶農分擔一部分,換句話是要大幅降低收購價格。

當時我們的採購價格,是一台斤最高2元1角,而農林公司訂價為1元5角以下,我打算把價錢降到1元6角,這樣茶農大概不會賣給農林公司,茶販子照樣得以謀取一點利益。

我思考這問題的當日下午,岳父從北埔搭自用車抵達工廠,滿廠到處是茶菁,員工忙得團團轉,是他老人家最中意看的光景。

他興致勃勃地聽取我報告有關春茶作業的情況,但我說到降價這不得已措施時,岳父立即強硬反對,並指斥我如此做法會迫使工廠關蚊(變成蚊子館)。

我堅持想法說,目前最理想的方法是停止原料進廠一天,以便消化累積原料,然後再收購新鮮茶菁,但此法行不通,次等辦法是依然讓原料進來,但為順利解決過量原料,而採取縮短製造時間的方法。

例如,縮短萎凋時間,甚至不經過萎凋,即施以揉捻,原來3次的揉捻次數改為1次,發酵時間也酌量縮短,只要烘乾就算製造完成。

如此粗製濫造出來的紅茶,形狀、香、味都不太理想,再製步留的犧牲更大,這一些損失要茶農負擔一部分不算刻薄。

降價後收不到原料,以至於工廠關蚊之疑慮恐怕未必,我蒐集各茶區情報,判斷最近幾天茶菁將持續盛產,若不採取斷然處置,工廠可能被茶菁淹沒而產生大量堆肥,其後果全由我們承擔,導致無謂損失。

我的說法理路井然,岳父無從反駁,但不難看出他心中之不平。

埔里的茶菁都是傍晚以後進廠,明治天皇按照我指示,宣佈翌日起每斤降價5角,幾個人合雇一部大卡車,滿載茶菁進廠的茶販們,紛紛說如此廉價買不到茶菁,聲稱明日不運茶來,並退還借用茶袋以示言出如山。

茶販們的裝腔作勢使岳父坐立不安,把我叫出外面,勸我三思而行,我請他放心,並叫一位工人查點收回茶販的茶袋。

岳父遠道而來,應該很疲勞,我建議早一點回旅社休息,但他照例在工廠待到午夜,離去前還問我今日決定有無缺憾,我說大概沒有問題。

再者本廠員工連日加班趕工,個個力竭筋疲,萬一明日原料不來,讓他們輕鬆一下,未嘗不是一件好事,岳父聽我此言拂袖而去,我住在工廠附屬的簡陋宿舍裡。

翌晚,平時茶販進廠的時間未見他們蹤影,岳父開始焦躁,大約慢1個半小時,兩部老爺貨車蹣跚而至,茶販們辯解說茶袋不足,裝袋費時因而來遲,當天原料收購數量比昨日增加將近3成,單價便宜4角,岳父眉開眼笑,說我料事如神。

翌年,1959年4月中旬,我駐埔里茶廠一星期督導春茶作業,搭乘運茶卡車返回北埔,晚上12時抵達北埔茶廠時,意外發現廠內到處堆滿茶菁,看報表數字,當天進廠超過2萬斤,前一日的數量也相差無幾,我認為是異常現象。

因為北埔除永光和2家較具規模的茶廠外,另有幾十家大大小小的無照工廠或茶寮,從事生產包種或烏龍茶,那一些業者直接分散在茶山一帶占了地利,把北埔地區生產茶菁蠶食一大半,送至永光的茶菁很少超過1萬斤,害得全島最大的北埔茶廠經常原料不足,有時不得不向茶販收購來自上坪寶山等地區的外地原料。

所以按過去統計,那一個時段不應該有那麼多茶菁進廠,我直覺判斷一定是包種茶等大倒市(市價大跌,所謂的茶狗屎現象)。

北埔廠通宵運轉,我在2樓萎凋室找到值夜技術員黃子琪,問他原料突然大增的原因,黃子琪不很清楚,但知悉很多茶寮停收茶菁靜觀茶葉後市。

我回家時岳父未睡,我報告埔里廠概況後,隨即主張北埔、峨眉、大坪、田美等北部4個廠,應把收購單價同步調低6角。

老人家同情茶農的論調依然,各廠必定唱空城計的疑慮不變,即是說他不贊成,因而我不得不費盡唇舌來說服他。

我說茶菁價廉值得同情,但其原因在於國際茶價低廉外,政府匯率之剝削才是元凶,我們在商應該言商,生意有賺也有虧,能賺時不賺,虧損時拿什麼來彌補。

茶農、茶販也是看準誰家價高就賣給誰,這是人之常情,只有麻布樹排楊興伯一個人是例外,他的茶菁不多,但無論多少都要親自拿到永光來。

這2天驟增的茶菁,本來都不是要賣給我們的,永光茶廠擁有特大生產能力,等於是為了養兵千日用在一時,這無異於生意上討價還價、占上風絕無僅有的好機會。

這一次不降價而盲目吸收原料,立即出現大量生產所帶來的品質和步留的損失,又要我們來負擔,所以我們不能行宋襄之仁(春秋時,宋襄公與楚戰,公子目夷請攻其陣勢未整,公以君子不困人於阨而不聽,待敵方布陣後出擊而大敗,世人笑以為宋襄之仁)來貽誤商機。

因為有埔里廠去年的實績,岳父不再反對,翌日各廠原料每公斤調降1元,等於每台斤減6角,但北埔廠進廠數量反而一日超過3萬斤,這是建廠以來最高記錄,其餘3廠也占包種茶慘跌之利而收購量大增,這一季春茶完畢,經過再製後很快就全部賣光,我算出春茶毛利超過100萬元。

本觀點文部分擷取自《茶金歲月:北埔姜阿新洋樓的故事》書摘,聯經出版公司。

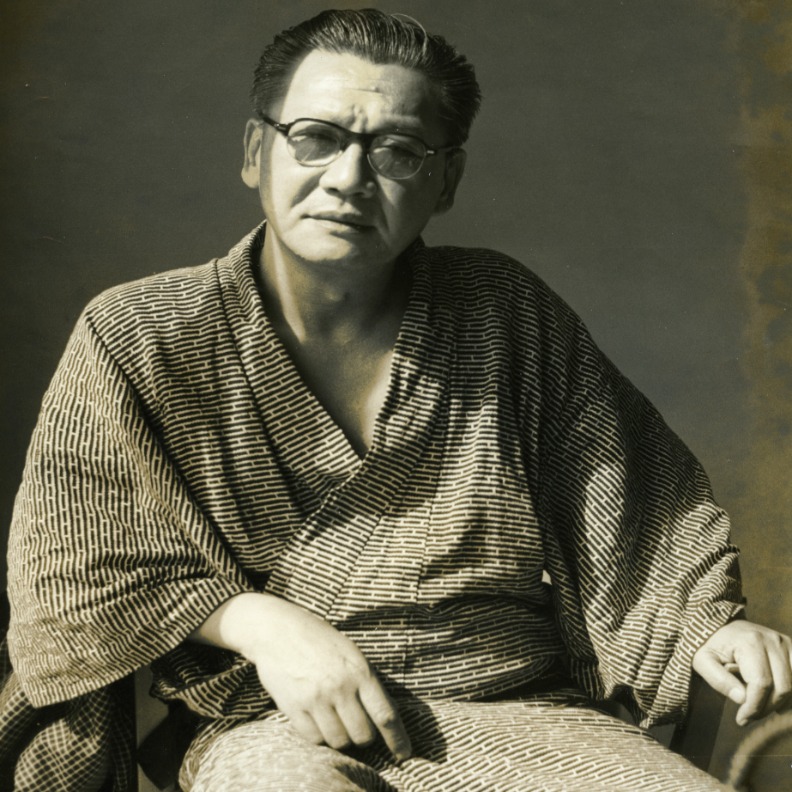

作者簡介|廖運潘

桃園縣觀音鄉客家人,1928年生。曾就讀觀音公學校、私立淡水中學校、台大商業專修科(原台灣總督府台北高等商業學校),畢業於國立台灣大學法學院經濟系。

曾任職台灣銀行左營分行,1953年辭去銀行工作,協助管理岳父姜阿新先生之茶業、造林、製糖等事業。

1965年岳家事業永光公司結束營業後,舉家北上,投入相框製作、國中教師、日語補習班老師、日文翻譯、鍋爐酸洗、化學處理劑販售等各項事業營生,迨至1997年為止。

中學校2年級為日本俳句入迷而開始嘗試創作,1980年參加黃靈芝先生創辦的台北俳句會,4年後受邀加入超過半世紀歷史的日本春燈台北俳句會,目前仍熱中於每月發表創作俳句作品。

1996年接受作家徐仁修先生建議,開始書寫畢生所見所聞,1997到2006年旅居加拿大時期亦未曾間斷,2017年終於完成《想到什麼就寫什麼》共9冊、近130萬字,《茶金歲月》即為此套書的精簡濃縮版。

整稿負責|廖惠慶

姜阿新孫女,國立台灣師範大學音樂系畢業,曾任教於台中市私立曉明女中、臺北市立中正高中音樂班。

現任姜阿新教育基金會董事、荒野保護協會監事,長期從事環境及古蹟保護。