圖/取自臉書「漫遊中興新村」。

圖/取自臉書「漫遊中興新村」。 1956年台灣省政府因應台海國共緊張局勢,計畫由台北市疏遷至中部,先於1956年完成台中霧峰的光復新村,當成中興新村之先期實驗場域,待1957年南投中興新村第一期建設完成後,台灣省政府正式遷入。

1961年台灣第一個都市計畫案「中興新村都市計畫」公布實施,1962年第二期工程建設完成,至1971年第三期工程完竣後,原始的中興新村終於全部完成,全盛時期約有宿舍2426戶共2萬3千多人居住。

看更多 》高雄全台最大耶誕光影秀!高流7公里「海音聖誕光」放閃愛河

1998年政府組織改造將台灣省政府機關虛級化,中興新村從此走向衰敗,復於1999年遭逢921大地震重創,村內有多處重要建築物毀損,2009年搖身成為由中科管理局管轄的台灣首座高等研究園區,在地方人士奔走下,2011年中興新村經南投縣文化局指定登錄為「文化景觀」保存區,暫時保全住它的原始樣貌。

2018年台灣省政府移交國家發展委員會後實質廢止,同時成立「國家發展委員會中興辦公區中興新村活化專案辦公室」專司中興新村的活化再利用,惟至今仍未知其具體作法!

「中興新村」曾是台灣省政府所在地、台灣第一座田園城市、台灣第一個公告實施的都市計畫案、台灣第一個完整新市鎮、台灣第一套雨水汙水分流下水道系統、台灣第一個公共管線完全地下化的社區、旅遊手冊中南投縣的熱門景點…。

你可以像旅遊手冊推薦的前往散步野餐、放風箏、騎腳踏車、喝酸梅湯,充分享受中興新村的閒適樂活,但如果你來過又能具體說出其特別之處,也許更能彰顯與台灣土地的連結共鳴。

「田園城市﹙Garden City﹚」不是一般人以為的「花園城市﹙Garden City﹚」目前所有媒體只要提到中興新村,就一定會搬出Garden City這部現代規劃史上影響最深遠的理論,遊客看了旅遊手冊或網路照片,因為村內到處是公園綠化也深表贊同。

但其實「Garden City」原名是「To-morrow:a Peaceful Path to Real Reform」,翻譯成白話文是「明-日:通往改革的和平之路」,原始用意是擷取城市和鄉村的優點創造「城市鄉村」,以土地公有的手段,達成居住﹙住宅﹚、就業﹙工廠﹚、生產﹙農田﹚和諧共存的都市計畫手法,也是規劃史上首次提出「土地使用分區﹙Zoning﹚」的概念。

重點在解決都市土地混合使用造成的擁擠髒亂問題,而不是創造一座到處是花園的城市!因此「Garden City」翻譯為田園城市會比花園城市更符合理論原意,也比較不會造成「隨處是花園的城市」誤解。

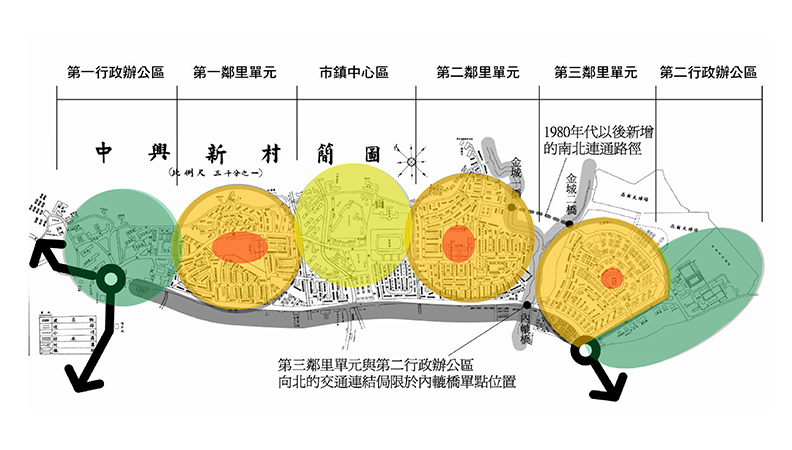

相對台灣早期聚落的自然有機發展,中興新村是台灣第一個,先有計畫藍圖再興建的新市鎮﹙New Town﹚,包括1個市鎮中心區、2個行政辦公區,以及3個居住鄰里單元,沿主要道路呈由西北向東南的線性配置。

每個鄰里單元(註1)以學校或公園為中心,配置層級架構簡單明確,各分區間以道路、河川、綠帶、公園等區隔,漫步其間能明顯感受其分區特性,相對田園城市理論的住工農合一,中興新村則因應省政府防空疏遷需求,規劃為住辦農相融合的現代田園城市。

➤ 註1 - 節錄自維基百科,鄰里單元﹙Neighbourhood unit﹚是美國社會學家及建築師科拉倫斯佩里,於1929年在編制紐約區域規劃方案時,針對紐約等大城市人口密集、擁擠、居住環境惡劣和交通事故嚴重的現實,提出的居住區規劃理論概念。

最早興建完成的第一鄰里單元﹙光華里﹚與第二鄰里單元﹙光榮里﹚,較特別的是囊底路的設計,其阻絕穿越性交通,又能提供社區活動空間,有別西方囊底路,多半設置於住宅背面,專供汽車及貨物進出使用(註2)。

中興新村的囊底路共有29個囊底路,則是該路段住宅的正面主要進出口,因此反而形成類似「廟埕」的機能,是台灣特有種的囊底路,充分展現規劃者因地制宜的巧思。

➤ 註2 - 根據美國傳統辭典,囊底路﹙Cul-de-sac﹚意指死胡同,特別是一條以圓形轉彎結束的街道。

中興新村 相關資訊

地點位置:南投縣南投市中興新村光榮北路1號

開放時間:無限制,假日有小型市集

貼心提醒:村內尚有住戶,勿擅自進民宅並降低音量,尊重當地人生活

本文轉載自2020.01「彩虹之境」。撰文者建築師廖裕祺,僅反映作者意見,不代表本社立場。