攝影/影巷26號

攝影/影巷26號 規劃一趟旅程時,有沒有可能不是以美食、飯店為座標,而是……拜訪一些老樹?

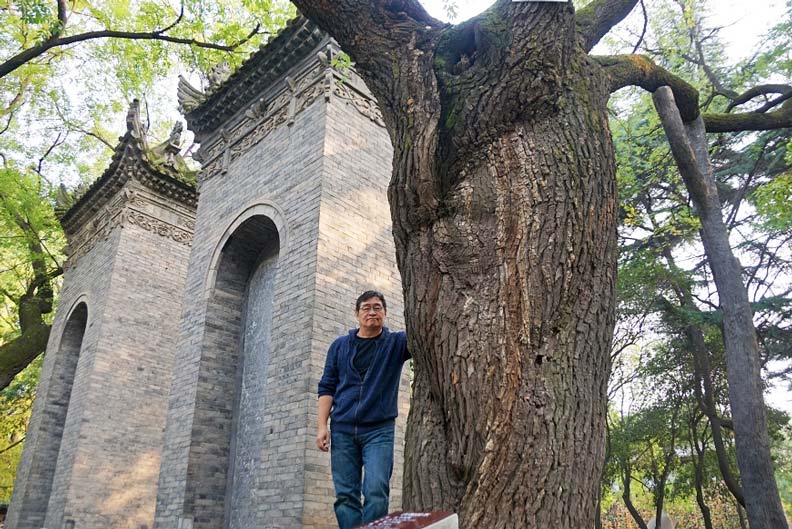

王浩一對老樹的研究,從10年前第一本寫台南老樹與建築地圖的《黑瓦與老樹》就開始。因東方文化中,有種植樹木作為紀念的習慣,從活上百年、甚至千年之久的神木,背後都有值得探詢的故事。

退休之後,他有更多時間旅行,一個人隨時帶著行李,飯店機票一訂就上路。他的老樹之旅,範圍也就愈來愈大。當他在書冊資料中讀到,誰在哪裡種了什麼樹,就會好奇地搜尋:現在這棵樹還在嗎?在出發前先蒐集古樹們的身家調查,往往就會開啟一趟驚喜的旅行。

實際抵達當地尋訪的過程,又是另一種樂趣與感受:如前往河南汝州造訪蘇東坡與父親、弟弟合葬的「三蘇墳」,在紀念館後,得走上2公里的路,沿途沒遇上一個人,沿途只有樹影沙沙聲,與自己的腳步聲。「如果我是直接把車子開到門前去參觀,那感受一定不可能深刻,因為那段獨行,讓我要去和偶像蘇東坡見面的心情,在路上慢慢發酵了。」王浩一笑說。

「樹是一個載體,也是一趟旅行的觸發點。」王浩一說。

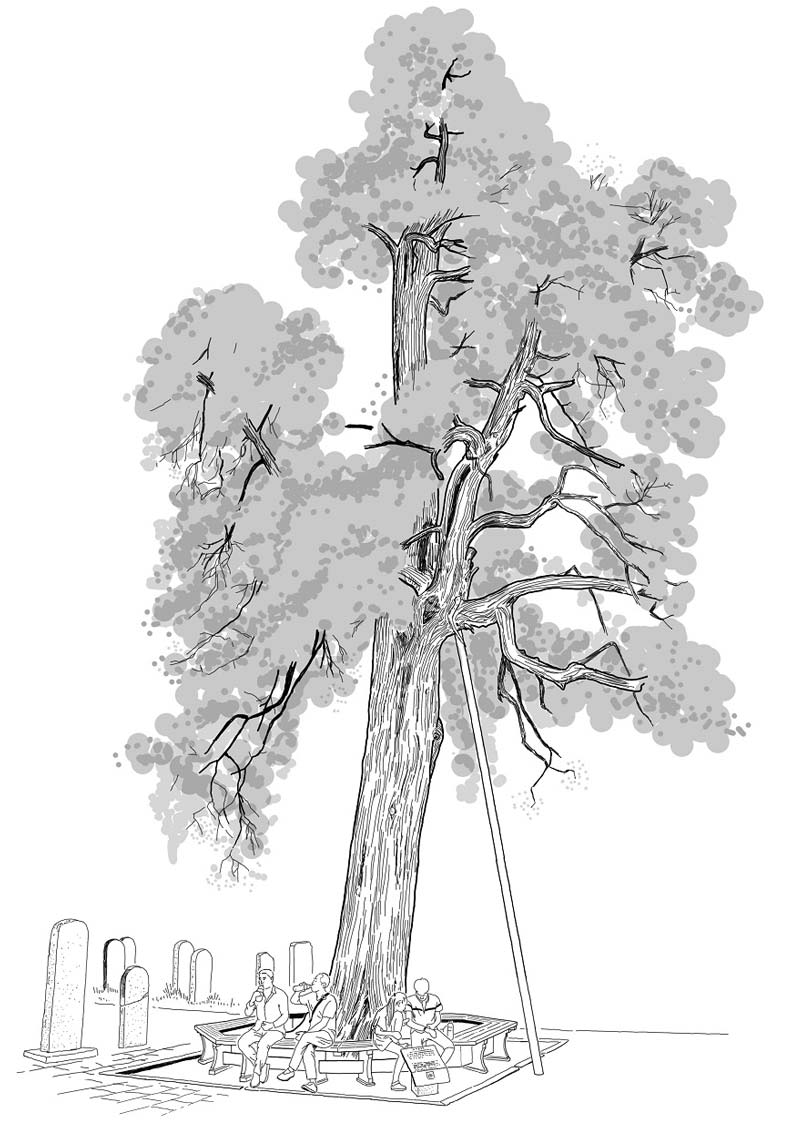

從樹開始的旅行,往往能得到許多意想不到的人生哲思。例如,他從六祖惠能跋涉千里帶回一株柏苗的故事,托出他的求道生涯與禪思哲學: 他為帶回柏樹三寶,不惜從河南嵩山少林寺翻山越嶺,到廣州羅浮山取得3株樹苗,回程時因坡陡路滑,幾次跌跤,蓬頭垢面地帶著僅存的一株樹苗回到少林寺,留存至今。

其後五祖正猶豫要傳法給慧能,或是座下大弟子神秀,神秀作一佛偈曰:「身是菩提樹,心如明鏡臺;時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」原來以人比喻為樹,雖強調勤為修行,卻欠缺悟性。慧能心念一動,吟出「菩提本無樹,明鏡亦非臺;本來無一物,何處惹塵埃?」的偈句,而指根本沒有物,也就沒有執著,意境果然更高,而獲五祖傳承衣缽。

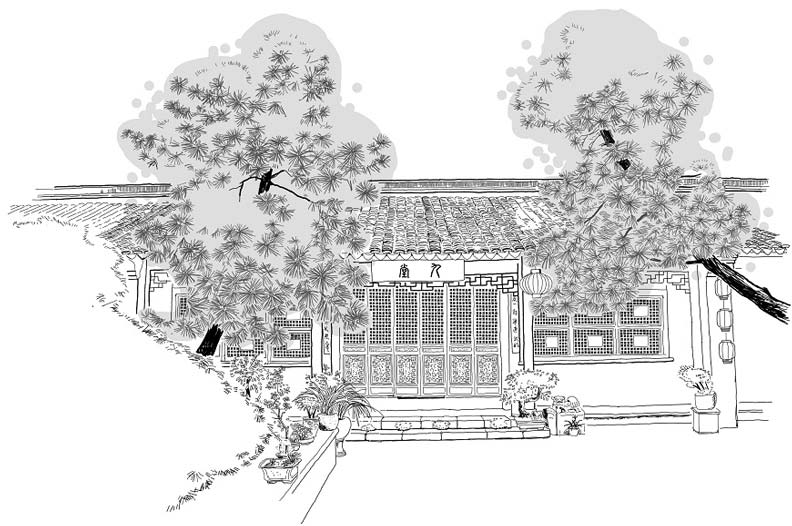

造訪少林寺的初祖庵,對於從小嚮往武俠小說世界的王浩一而言,幾乎是一種朝聖之旅般的興奮。他笑說:「我還特別帶著一本《六祖壇經》的書,在那棵真的是由他手植的柏樹下讀經,感覺頭上都要冒出光環啦。這就是一個人旅行的好處,可以有很多跟內心對話的時間。」

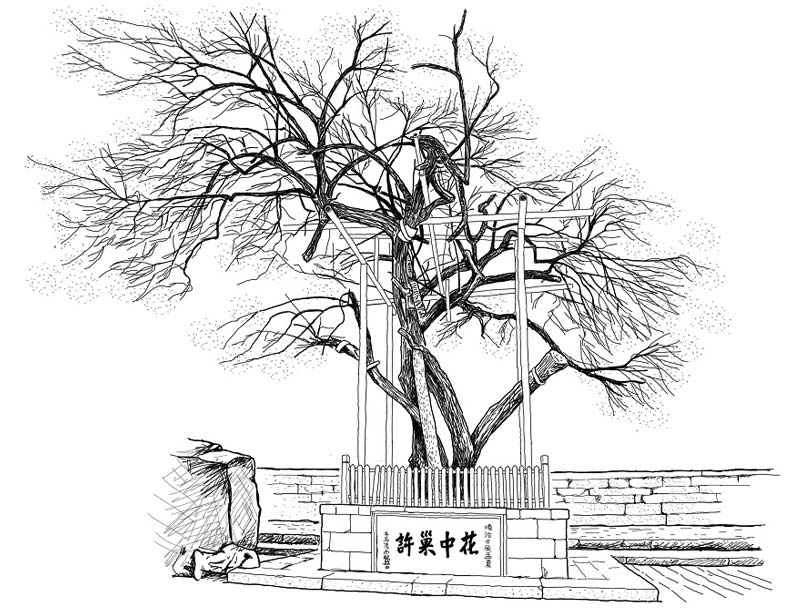

在安徽滁州,王浩一則親遊歐陽脩筆下令人悠然神往的醉翁亭,當年歐陽脩被貶謫至滁州出任太守,雖是官場失意,卻也在寄情山水美景中,獲得些許心靈平靜的片刻;園林裡的古梅樹,則象徵著士大夫所嚮往的品行高潔、隱世不爭的情操。

「當你看著眼前這棵千百年前就已存在的古樹,你會去想像當時它被種在這裡的時候,是什麼樣的情景?種下它的人,又是懷抱著什麼心情?那樣的感覺,迷人而奇妙。」王浩一說。

如此熱愛歷史與人文書寫的王浩一,其實是不折不扣的理工人,之所以有這樣旁徵博引的雜學胃口,或許可能是因為學生時代,多念了些「冤枉書」。

出生南投小鎮的王浩一,和50年代許多家庭一樣,雖然經濟環境算不上太好,對於子女的教育卻相當重視。因此王浩一從國中便離家到嘉義市的私立天主教中學、高中北上讀師大附中、大學又考到台南成大數學系。「我都開玩笑我是島內的小留學生。」

「4個求學階段,我換了4座城市生活,所以我是一個很能適應新環境,也很早就知道什麼是孤獨的人。」王浩一記得國中時第一次過住校生活,一個寢室裡睡了10個男生,「晚上熄燈之後,就聽到整個寢室裡都是大家此起彼落的哭聲。」他不但沒哭,還覺得這個情景很有趣。

或許因為從小是家裡的長子、小學總被選上班長,讓王浩一總是習慣當那個維持大局、領導別人的角色。但到了高中後,班上開始出現那種明明都沒在念書,考試卻考得比別人都好的天才型同學,不管怎麼認真讀,都很難贏過他們,「不過有個好處是,當年那些咬著牙硬讀的書,因此很深地烙印在我的腦海裡。」

熱愛文史哲學的王浩一,不只用老樹解讀歷史,除了在近年的一系列寫作中,用易經卦象詮釋中國歷史名人的人生境遇,他未來還想研究一個新的主題:「古人的退休生活」。

他舉今年學測國文科題目為例,講活到高壽86歲的南宋大詩人陸游,他注重養生,但也可能有牙周病和糖尿病的困擾。或許是因為牙口不好,他特別愛吃稀飯,還留下與黑豆、地黃和枸杞等配料同煮的養生食譜。但以現代醫學觀念來看,粥屬於升糖指數高的食物,其實並不那麼適合糖尿病患者。

從陸游所留下數量龐大的詩句來看,王浩一認為,反而是陸游平日愛掃地的習慣(據統計,他在30多首詩裡都講到了掃地這件事),是讓他得以適時活動筋骨,養生怡情的健康秘訣。

「我覺得研究歷史對我而言最有意思的,是到最後,你看到的都是人的心理。」像是欣賞美景、與家人好友重逢會心情愉悅,或是必須奉君命遠赴一個陌生偏遠的異地,內心自然會產生憂慮、迷惘的情緒。當自己的心情和那些歷史中的人物產生某種共鳴,我們和歷史的距離就沒那麼遙遠了。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載,原文發表於此