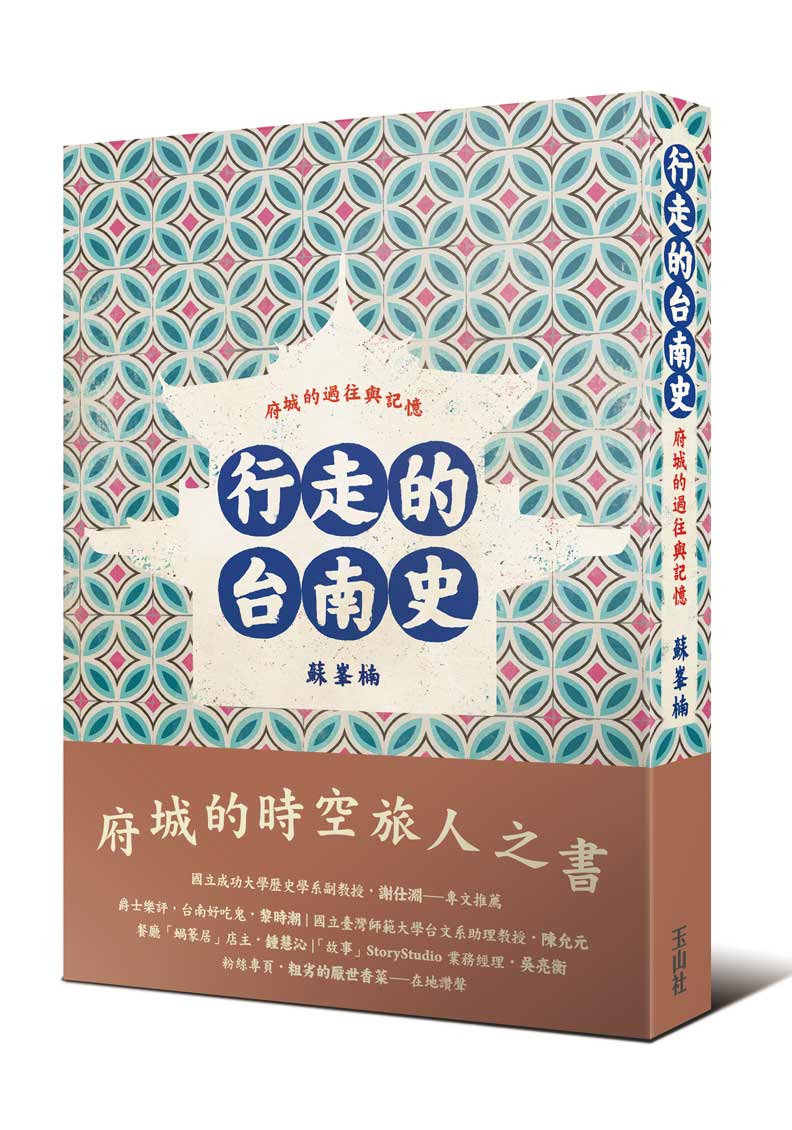

鷲嶺。圖片由玉山社提供

鷲嶺。圖片由玉山社提供 在大天后宮旁,有條小巷弄,現在的名字叫「永福路2段227巷」。這滿滿數字編號的名字,人們可能不會記得太淸楚,反而因為巷內聚集堪輿之家,有時暱稱為「算命巷」。至於更早以前,因為是在廟邊,又被稱為「天后宮邊街」。

從祀典武廟大門口旁邊的巷口,就可以走進這條巷子裡。首先,在巷口,得先撲過一襲廟邊肉圓攤飄來的炊蒸香氣;接著進到巷裡,經過幾面仍懸在堪輿師店門口前的古樸木製長條招牌,再沿著高聳紅潤的媽祖廟山牆,出了巷口,就會來到大天后宮的廟埕。

這條巷子,是連通武廟與天后宮兩處廟口的主要捷徑,也是一條富含空間旋律的小路。葉石濤第一本小說集《葫蘆巷春夢》裡那灰色又奇異的「葫蘆巷」,就是以這條小路為原型。

2016年,這裡進行路面的整修工程。施工時,在路面底下挖出了意想不到的東西:三層的石造階梯。

對老一輩的居民來說,這些階梯並不是什麼新鮮事物。它從以前就存在了,後來因為路面被整修成平面的坡道,階梯才被覆蓋在地下,現在只是再度重見天日。

不過,以這個位置來說,階梯會出現在這裡,並不是單純的偶然。通往海的階梯往昔的大天后宮,座落在海濱之邊,廟門就正對著寬廣的台江海面。時至今日,海岸褪去,廟前已是街坊民家,早已看不見半滴海水了,但濱海的記憶,其實還遺留在大天后宮的建築格局裡。

來到廟前也許可以想像,腳下地面,就等同於海岸邊的最低層。接著,拾階5步,先踏進廟門。再沿著過廊直走,又會遇到階梯,拾階5步後,才會登至拜殿。然後繼續往前走,過了拜殿再度遇到階梯,得拾階7步,才會抵達奉祀金面媽祖像的正殿。

這一趟路,不斷爬階梯、越走越高,就像是從岸邊走往陸地的過程,直到正殿──也就是整座建築最高的地方,才有正式上陸的感覺。這個格局,其實是順勢利用了海濱地形,營造出建築本身越往內走就越加崇高的獨特空間。這是大天后宮的建築設計,也是人與土地互動的精妙處之一。

類似的地貌感,也留在天后宮旁邊的算命巷。走在巷裡,可以感受到明顯的坡度落差;而從地底下挖出來的石階梯,剛好就正對著旁邊廟裡拜殿前5步階梯的位置。索訪文獻,早在1778年台灣府知府蔣元樞的「重修台郡天后宮圖」裡,這3層石階梯就已經存在了。跟大天后宮一樣,這道階梯的設計,也是在對應海邊的斜坡地形。

大天后宮南北兩邊,大致是西門路沿線附近,同樣也是昔日的海濱地區,所以多少可以看見相似的坡地。

沿著廟前的新美街往南走,踱步悠悠行過了開基武廟、抽籤巷、民權路口,來到慈蔭亭佛祖廟前,有一條狹窄的矮巷,現在是連名字都沒有的幽暗後道,但其實它是古名「帆寮街」的老街。有此名號,或許是因為這裡以前收藏、製作或整修船舶帆篷的地方;如今則已無帆船通行,海洋的記憶,也只能藏在這被淡忘的舊稱裡。

因為靠近海濱,帆寮街的地勢稍微低了些,與隔壁地表有落差。到了街尾,得再爬過階梯,才能登上保生大帝廟開山宮的廟埕,在廟口樹蔭下享用魚麵與冰品。回到大天后宮廟口。往北走,出了民族路,會遇到石精臼小吃攤,以及赤崁樓旁的赤崁街。側身轉進街上某條巷子裡,一座荒蕪的古老大宅旁,仍留著磚砌階梯, 比起大天后宮算命巷、開山宮帆寮街,都還來得更加陡峭。在這狹窄一線天的小徑裡,謹愼循階而下,會有彷彿攀附於峭壁斷崖的感覺。

這幾處階梯,現在都變成陸地巷弄裡小小角落,但每踏過一階,都像是踏過曾經往返海邊的足跡。讓人難以想像,卻如幻似眞。

城裡的街道巷路,像這樣的階梯其實還滿多的。不只有往海邊走的,也有往山上去的。

有一座山丘隱藏在城內市街,名叫「鷲嶺」。最晚在19世紀初期,就有人將這名字題寫成匾額,懸掛在大上帝廟北極殿後方的天心堂樑上,至今仍在。因為那裡同時也是殿內佛祖廳的所在,鷲嶺的典故,可能是引自佛陀闡講妙法蓮華經的聖地靈鷲山吧。

1854年,北極殿重修完工,府城眾位紳商獻上另一塊寫著「鷲嶺古地」 的匾額。由此來看,當時人們不僅將「鷲嶺」當作是這裡自古就有的名號,可能也將這裡視為一座像是靈鷲山那般棲有鷲鳥、孤挺特立,並有賢哲駐地說法的神聖山嶺了。

北極殿供奉玄天上帝,府城人俗稱「上帝公」,是源自崇拜北極星的星辰信仰。在五行方位上,北方屬黑,所以北極殿的建築彩繪都以黑色系為主,整座廟看起來黝黝然,色深而沉。

廟就座落在鷲嶺的頂端。要進到廟裡,得先爬上一大段階梯,彷若眞正的登爬山門。抵達廟門後,就能以制高點之姿俯見民權路,感受高低落差的地勢。

在北極殿旁,有條小巷,古名「上帝廟巷」,也有另一個名字「柴履巷」,或許往昔曾有許多做木屐的匠人聚集於此。

跟北極殿一樣,柴履巷的巷口也留著依嶺坡地勢所蓋的階梯。拾階而上、穿過隘窄小徑,會抵達天公廟後方的日治時期料亭「鶯料理」,以及氣象局南部氣象中心大樓與舊台南測候所。

氣象局這一帶,19世紀晚期至少還留有兩座小山丘。在靠近圓環的那座山丘上,曾有一座「淡水公館」,是昔日北台灣地區公署人員進府城洽公,或者考生到府城趕考的投宿過夜之處。1897年,台南測候所選定這裡興建新的廳舍,隔年完工。

這棟廳舍,是一棟十八角形的氣象觀測台,屋頂上還矗立一根圓形小塔樓,府城人給了它「胡椒管」的俏皮稱呼。不論是近似調味料罐的形狀,還是新政府以氣象觀測技術掌握領土統治的方法,對當時的府城人來說,都是全新的生活經驗。

鷲嶺高地的位置,讓台南測候所擁有一處合適的觀測環境。日後,即使附近周邊不斷整地、闢路,測候所廳舍仍保存至今,也一併留下當時廳舍座落的地平線。因此,測候所與一旁的公園路路面,現在仍保留明顯的高低落差,也凸顯了測候所的地勢。

不僅是北極殿與測候所,在鷲嶺週遭沿邊,也留著坡道與階梯。公園路旁的巷口, 還有幾處登坡階梯,仍然留著紅磚砌造的模樣。

在民族路與公園路交會處,就有一條可以登上鷲嶺的小坡,名叫「番薯崎」。穿過夾道兩側的米穀及木屐店,一間小土地公廟守在坡上路口,它有個挺可愛的名字, 叫「小南天」。

在民權路那一邊,坡道的起伏也相當明顯,從北極殿往西直行到水仙宮,就有一路下沉之感。府城曾經傳誦這句話:「上帝廟砛墘,水仙宮簷前」。意思是說,北極殿廟口的腳下石階,等同港邊水仙宮屋簷的高度。一句古諺,道出這一帶海陸地形的起與伏。

若說大天后宮那裡的階梯是循之入海,此處的階梯則是登爬上山了。在山嶺上, 人們崇祀北極星辰、測象觀天。在這座城市,就有著這樣一座星空之丘。起伏於海與天空之間曾經聽人說過,府城有所謂的「七丘」。其實這是近代的譬喻,有一點想要呼應同樣是由7座小山丘所構成的羅馬古城。

事實上,四處起伏的府城,何止擁有7座山丘而已。不只鷲嶺,在城北有「山埔頭」,大約在台南公園與兵工廠一帶,總兵衙門、頂土地公廟、開基玉皇宮,依坡座落其間。在城東有「崙仔頂」,昔日是竹林深處,因此,位居坡上的台南一中,今日仍然以「竹園崗」自詡。在城西有「大嶺頭」,也是突起一丘,藏身在西門路的隱秘巷弄內。而在城南有「山仔尾」,從孔廟一帶,向南緩緩延伸到城門外的南郊桂子山,數百年,人們在那裡積累出壯觀的墓葬地景,其中一部分就是今日的南山公墓。

這些山勢因為長期整地闢路,加上市區樓房林立,現在都不太明顯了。然而,在城內四處移動時,途經某處,就算是騎機車總得要再催一下油門才能爬上去;或者走路時,也要稍微更花些力氣;甚至騎腳踏車,那逐漸增重、讓你額頭開始冒汗的腳踏板,都在熱烈而眞摯地提醒你來到了一座被人們遺忘的山丘。

在坡邊登爬用的階梯,也是大多漸漸被遺忘,甚至消失不見。像是大天后宮算命巷出土的石階梯,最後仍無法保留。四塊石板條被挖掘出來, 路面被整平;石板條則由大天后宮廟方安置於廟內,改作長椅。不說的話,也許沒人會知道,廟裡一些看起來很普通的石板條,原來曾是城裡人們臨海登坡的踏腳石。

雖然如此,其實還有不少老階梯,靜默躺在城內一些巷口裡。居民還是一階一階登上走下,與這塊土地的起伏面容,保持密切的聯繫。

從這些小角落,還能記得府城人依著這些崗丘與階梯,起伏在海與天空之間。

本文摘自《行走的台南史》,玉山社出版。