圖/根據《天氣風險Weather Risk》公布的「2024年台灣閃電年報」,台北市為去年閃電增加最多的縣市。取自Upslash,Timo Volz攝影。

圖/根據《天氣風險Weather Risk》公布的「2024年台灣閃電年報」,台北市為去年閃電增加最多的縣市。取自Upslash,Timo Volz攝影。 3月後對流變得更活躍,閃電季節正式開啟。你知道嗎?台灣其實是全球閃電最多的地區之一,而2024年更是驚人,台灣及周邊海域的閃電次數 突破1500萬次,創下近6年來新高。《天氣風險Weather Risk》調查顯示,南投縣閃電最多,全年高達38萬次,而台北市午後雷雨超兇猛,閃電數量暴增一倍,成為去年閃電增加最多的城市。閃電到底為什麼這麼多?哪裡才是最「雷」的地方?快來看看這份2024年全台閃電排行榜。

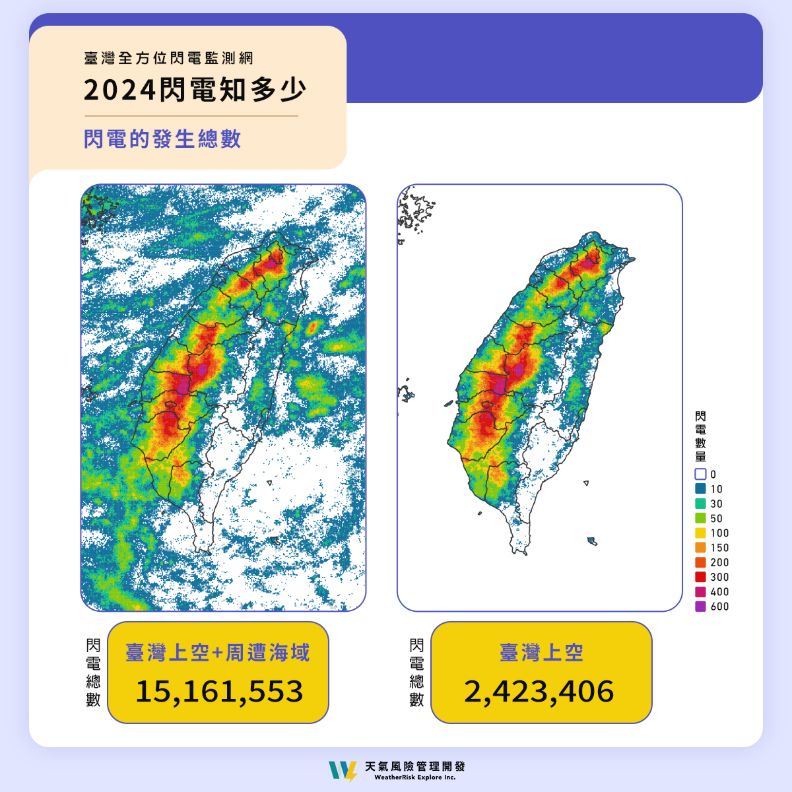

《天氣風險Weather Risk》粉專日前公布「2024台灣閃電年報」,以「台灣全方位閃電監測網」的資料分析去年一整年的閃電統計結果。結果顯示,2024年台灣及周邊海域的閃電次數創下近6年來新高,共超過1,500萬次,而台灣本島上的閃電數量也突破243萬次。

以時節來看,是在4、5月的春雨鋒面和6到9月的午後雷陣雨,雷電活動格外活躍。《天氣風險Weather Risk》指出,9月的閃電數量佔了整年閃電的將近八成。

以縣市來看,南投縣在2024年以38萬次閃電,奪下「全台最多閃電」的縣市,其次是台南市(32萬次)、嘉義縣(25萬次)。若進一步考量縣市的大小,以「閃電密度」來計算,嘉義市是2024年閃電密度最高的地區,雲林縣、台北市緊追在後。《天氣風險Weather Risk》形容,嘉義市的民眾形同「每天都在體驗『天打雷劈』的震撼場面」。

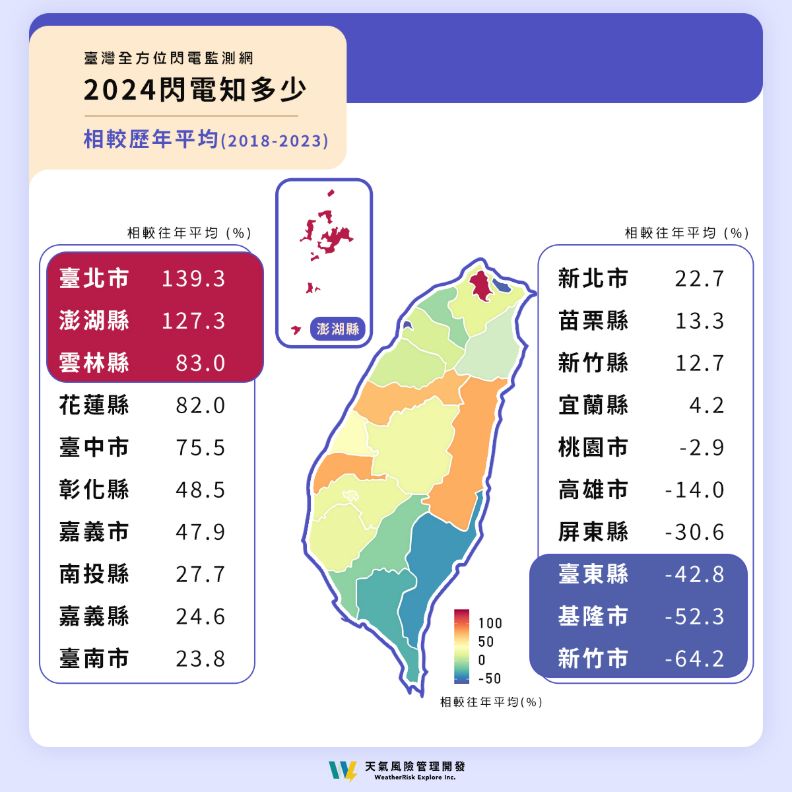

再跟過往6年平均相比,台北市則是2024年閃電發生次數「增加最多」的地方,與往年平均相比增加了一倍的閃電數量。而新竹市則是相較往年平均,閃電數量減少最多的地方,比往年平均減少了65%的閃電量。

《天氣風險Weather Risk》分析,台北市的閃電發生次數之所以在去年增加最多,是因為台北盆地去年的午後雷雨非常旺盛。而新竹市靠海,不容易受到午後對流影響,加上2024年春雨、梅雨鋒面等從海面上過來的對流系統減少,因此閃電次數大幅減少了約三分之二。

對於去年台灣閃電發生次數增加的原因,《天氣風險Weather Risk》認為,活躍的雷電天氣可能與台灣周邊海溫偏高有關。當海水溫度上升,底層大氣就變得更暖、更潮濕,加上天氣系統催化,讓對流雲系變得更強,閃電自然也跟著增加。

而台灣2024年颱風頻繁來襲,與閃電數量增多是否有關?《天氣風險Weather Risk》解釋,以數據來看,颱風影響台灣的期間,閃電數量反而特別少,這是因為颱風環流內部的對流系統受到強風影響,移動速度特別快,不容易穩定在某一個區域產生足夠放電的電壓差,加上颱風靠近或侵襲反而讓原本陸地上可能生長的熱對流消失了,閃電發生的數量因此大幅度下降。

《天氣風險Weather Risk》最後提醒,台灣是全球閃電的多發地之一,未來雷電活動可能會持續增強,提醒民眾具備預防閃電災害的相關常識與準備,才能面對更頻繁的劇烈天氣。

《天氣風險Weather Risk》提供防範雷電災害的三招:

在戶外時:躲進有四面牆的建築物,避免站在空曠處、靠近高大物體,也別撐傘或拿金屬物品。

在室內時:避免使用有線電話,減少接觸水龍頭或電器設備,降低被雷擊的風險!

如果住高樓:可以考慮加裝避雷設備,把雷電導入地面,減少對建築和電器的影響。