圖/三坑老街舊稱三坑仔,因周邊有三處溪流形成的坑谷而得名。取自桃園觀光導覽網。

圖/三坑老街舊稱三坑仔,因周邊有三處溪流形成的坑谷而得名。取自桃園觀光導覽網。 保留許多日治時期紅磚街屋立面,古意盎然的桃園大溪老街,近年儼然成為國內旅遊的新寵。今年春節期間,大溪老街創下平均每日超過23萬人次的紀錄;即便是一般假日,也有日均2000人次以上的成績。然而距離大溪老街車程不過20分鐘的三坑老街,吸引的觀光人次卻只有大溪的1/10。

大溪老街為和平路、中山路以及中央路所交錯形成,建築風格洋派且花樣繁複。與之相比,三坑老街大多均已改建,範圍也限縮不少,主要道路長度僅104公尺,堪稱全台灣最短的老街;就算有幸遺留下來的也多是清代民宅,外觀相對古樸許多。

除此之外,三坑與大溪雖然同為因大漢溪水運而興起的河港,但在人口組成上也是迥然不同。三坑是典型的客家聚落,除了主幹道拓寬之外,街廓大抵保留清代著重防盜而蜿蜒狹窄的型態;大溪則是以林本源家族為首的漳州族群,由於日治時期作為新竹州大溪郡的行政中心,進行了大規模的市區改正,街道寬闊且筆直。

即便現今三坑的吸睛度不如大溪,但就歷史沿革而言,三坑的發展卻要比大溪來得早。有賴台灣開港,淡水河上的商業往來日益頻繁,三坑坐擁大漢溪水利之便,鄰近的龍潭為稻米產地、丘陵亦有種植茶葉;再往山區深入,還有木材以及當時重要的工業原料樟腦。

桃園龍潭以及新竹湖口、新埔、關西等聚落,將農產品與其他原料以人力輸送的方式經由山路運往三坑,再分別利用船隻送到大溪、艋舺、大稻埕等地,最終從淡水出口銷往海外,三坑也因此成為北台灣重要的貨物集散中心。

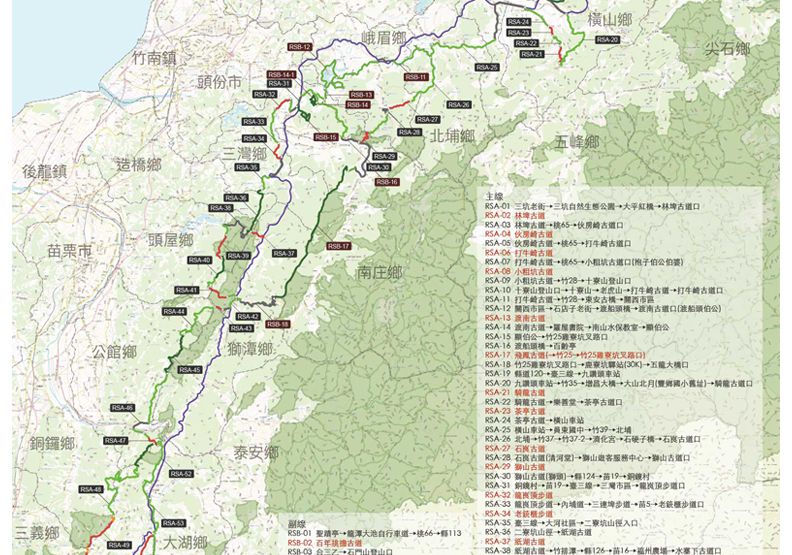

近年政府與民間通力合作,將入山砍伐樟樹、提煉樟腦並進行運輸的古道串聯,整理成一組全長超過400公里的長程步道「樟之細路」,而三坑老街就是樟之細路北端的起點。這對於三坑老街的觀光推廣,也有著間接的幫助。

縱使鐵路的建設與推展,正逐漸威脅既有的河運,然而就當時的運載量與成本考量,河運仍具備一定優勢,因此三坑的繁榮也延續到了日治時期。真正造成三坑沒落的主因,是1924年桃園大圳的竣工。為了確保桃園地區農業灌溉的供水穩定,因此取用大漢溪上游的水源,大漢溪水位因此下降,三坑首當其衝,從此不再具備河運功能。

國民政府來台之後,又在大漢溪上游興建石門水庫,把大量砂石堆置於三坑,過去被稱作「二段潭」的渡船頭遭到填平,三坑原先作為舟楫往返的港口景色亦不復在,變成今日我們所見到的老街樣貌。

2020年,為配合政府振興客庄觀光的「浪漫台三線」計畫,將昔日河道所在改建為三坑自然生態公園,並以「客家茶港」的名稱結合既有的三坑老街,振興在地觀光。比起大溪老街濃重的商業氣息與車水馬龍,三坑老街的拙樸靜謐與貼近自然,也別有一番風味。若想要遠離塵囂,三坑不失為是個可以沉澱心靈的選擇。