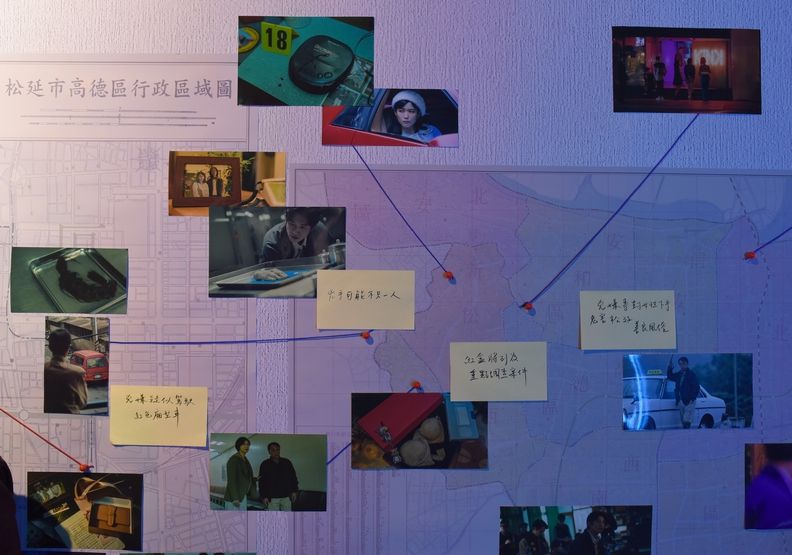

圖/Netflix爆紅台劇《模仿犯》推出後網路熱議不斷,劇中吳慷仁飾演檢察官一角,在正義與私刑的內心掙扎間,與連續殺人犯展開心裡戰。此劇照取自臉書「模仿犯 Copycat Killer」。

圖/Netflix爆紅台劇《模仿犯》推出後網路熱議不斷,劇中吳慷仁飾演檢察官一角,在正義與私刑的內心掙扎間,與連續殺人犯展開心裡戰。此劇照取自臉書「模仿犯 Copycat Killer」。 《模仿犯》不是一部將劇情著重在,要觀眾猜測哪一個才是真正的犯人的戲劇作品,而是串連一系列犯罪行為,以及共犯們看似安排好的惡行,襯托出最後主謀的佈局,還有他與檢警間的來回心理戰,最終因無法勝過自己內心掙扎而露出破綻。同時,也讓人清楚看見,主謀是如何透過媒體力量,達到渲染並讓社會恐慌的目的。

這些被害者看似與殺手們都無冤無仇,甚至互相不認識,但殺手卻能如此不重視對方生命,向大眾「展示」一個比一個還要慘忍的犯罪手法。

究竟什麼樣的原因會促使一個人想剝奪另一個人的生命,又有什麼樣的性格具有脆弱性,容易在受刺激時轉變,犯下一連串的錯誤呢?

多數專家對於「連環殺手」的定義,是在超過1個月的時間裡,謀殺至少3個人,且每場謀殺之間,都有一些「冷卻」時間。

不過也有一些犯罪心理學家走得更遠,認為連環殺手一定有超越謀殺本身的異常心理動機,例如性滿足,所以一些連環殺手在謀殺受害者之前,都會綁架或折磨他們。

雖然不是很清楚什麼原因,促使一連串的犯罪行為,但在人格特徵上,反社會性格是很大的影響。

在社會上,連環殺手往往會帶來迷戀和恐懼;他們的罪行常常招來臭名昭著、媒體關注和「粉絲」,因此犯罪心理學家會研究他們的罪行,或者在某些情況下,與殺人犯建立關係。

一些連環殺手確實表現出精神病的症狀,部分被診斷出患有嚴重的雙相情感障礙。

然而,很少有連環殺手被認為患有精神疾病,在不同的心理疾患中,可能出現如幻想、幻聽,或失去真實感等症狀,讓人錯誤評估,到底是真實發生還是僅自己的想像。

而多數連環殺手在診斷當中,都符合反社會的人格障礙標準。

連環殺手是自然誕生,還是後天培養的結果?是許多人最好奇的疑問。

其實,許多連環殺手都遭受可怕的痛苦童年虐待,或在重要關係中充滿不安全的依附,像是因為曾備受冷漠對待,所以唯有自己犯下一些錯事才會被關注,造成長大後他們也認為,自己僅能透過手段來獲得他人注意,這也暗示了環境因素。

同時,反社會人格障礙也被認為存在於,連環殺手中重要的遺傳根源;因此,DNA確實可能影響極端殺人傾向的後期發展。

大多數連環殺手通常都有一些早期歷史創傷,或存在被忽視的事實,且他們早期就會出現犯罪行為。

一個眾所周知的概念「麥克唐納三合會」假設(Macdonald Triad)就提到,反覆的暴力罪犯有3個早期特徵:虐待動物、放火和尿床。 然而,這個「邪惡三合會」其實不普遍存在於連環殺手之中。

正如FBI在2005年,在關於連環殺人案的報告中所解釋的那樣,連環殺手會根據可用性、脆弱性和可取性來選擇受害者 。

這性質主要取決受害者的生活方式,或他/她所處的環境地方,可為攻擊者提供較好的攻擊機會。 例如,一位經常獨自在家度過夜晚的單身女性,就可能遭殺手闖入攻擊。

這性質被定義為,受害人處於危險之中,或容易受攻擊者攻擊的程度。如單身女性夜間走在街上時,若有一隻大狗陪伴,就不會那麼容易遭攻擊。

這性質是高度主觀的,被描述為受害者對犯罪者的吸引力或吸引力。受害人的吸引力,涉及與罪犯動機相關的許多因素,可能包括種族、民族、性別、年齡、體型,或連環殺手製定的其他特定標準等特徵。

最著名的生物因素之一,是大腦結構和化學。研究表明,畸形的杏仁核(負責調節情緒和攻擊性的大腦區域)可能與暴力行為的發展有關。

此外,低水準的血清素(一種調節情緒的神經遞質)也與衝動和暴力行為有關。

這些意味著,連環殺手的大腦結構和化學成分,可以在他們的行為中發揮重要作用,導致暴力的可能性增加。

兒童時期曾受虐待和創傷,也是連環殺手發展的重要因素。

兒童虐待會對個人的精神和情感健康產生持久影響,研究表明,與沒有遭受虐待的人相比,經歷過兒童虐待的人,更有可能從事暴力行為。

在某些情況下,這種濫用可能會導致創傷後症候群(PTSD)的發展,進一步增加暴力行為的可能性。

人格障礙在連環殺手的發展中也起著作用。

連環殺手經常表現出一系列人格障礙,包括反社會人格障礙(ASPD)、自戀人格障礙和邊緣人格障礙。

《天生變態》作者James Fallon原先認為,殺人犯最主要受基因影響,然而當他看到自己的大腦造影,與殺人犯有著很類似的構造時,便推翻自己先前的觀點。

回溯自己家族歷史,James Fallon才發現,原來在父系家族中曾出現殺人犯,且除了大腦結構相似外,他還有著戰士基因(與暴力行爲相關),這意味著自己在生理條件上與殺人犯類似,卻沒有步上殺人犯這條路,最主要就是受後天的教養與環境影響。

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者Jamie.K,原文《台劇《模仿犯》淺談殺人動機與殺人犯性格》僅反映作者意見,不代表本社立場。